胡适带着一丝讥讽的笑容,毫不客气地说道:“我和毛主席曾经有过接触,我对他还算了解。但以他当时的学识和能力,根本不可能被北大录取。”

他这次对毛泽东的评论迅速引发了热议。作为全球革命领袖,毛泽东带领中国走向解放,建立了新中国。如果连这样的人物都被认为无法通过大学考试,简直不可思议。这一观点无疑挑战了人们对毛泽东的普遍认知,也引发了对历史评价标准的重新思考。毛泽东的历史地位和贡献是无可争议的,将其与大学考试相提并论本身就显得有些不合逻辑。

当这篇报道在国内传播时,毛泽东得知后只是淡然一笑。然而,他的亲密朋友们听说此事后,却普遍感到非常愤怒。

毛主席微微一笑,轻描淡写地回应:“我和他之间的故事可不止这么简单。”

胡适对毛泽东的评价背后有何缘由?两人之间是否存在历史交集?他们之间的关系最终如何收场?这些疑问引发了人们对两位历史人物互动的深入探讨。

【亦师亦友,一见如故】

毛主席年轻时怀揣着强烈的爱国热情,与蔡和森、萧子升等志同道合的朋友在湖南创立了“新民学会”,一起探索救国之道。

在"五四"运动爆发前后,胡适与陈独秀联手创立了《新青年》杂志,这份刊物迅速成为传播科学理念与革新思想的主要平台。作为当时知识界的重要发声渠道,《新青年》在推动新文化运动中发挥了关键作用,为思想解放和学术进步提供了有力的舆论支持。两位创办者通过这一媒介,积极倡导科学精神和民主理念,深刻影响了当时中国知识分子的思想取向。

在湖南,毛泽东等青年受到《新青年》杂志的深刻影响。他们一致认为,要想在迷茫中找到方向,这份来自北京的刊物无疑是最重要的指引。通过阅读《新青年》,他们开始思考如何打破旧有的束缚,寻找新的出路。这本杂志不仅提供了思想上的启发,更为他们指明了前进的道路。在当时的背景下,《新青年》成为了这些年轻人探索未来的重要工具,帮助他们逐步形成自己的革命理念。

《新青年》杂志传播的先进理念在全国引发了一股出国学习的热潮。毛泽东和他的同伴们通过阅读这本刊物,深入了解了国际形势。经过多次交流探讨,他们最终达成共识,决定前往海外,实地考察其他国家的革命实践与改革经验。

几位学生写信给在北大工作的杨昌济,向他请教出国留学的途径。杨昌济曾是他们的老师,后来调到北大任职。收到学生们的来信后,杨昌济对他们的进取心感到非常高兴。

毛泽东迅速回应道:“目前法国正在中国招募劳工,政府也计划派遣一批学生赴海外学习,你们可以考虑通过半工半读的方式参与。”

毛主席收到老师的信件时,心情非常激动。他想到法国是历史上大革命的摇篮,如果能亲自去那里,就能更深入地了解和学习革命的经验。这对新民学会的其他成员来说,也是一个令人鼓舞的消息。大家纷纷行动起来,陆续前往北京报名参加。这段文字简洁明了,去掉了重复和啰嗦的词语,同时保留了原文的核心信息和历史背景。通过使用不同的表达方式和连接词,使文章更加流畅和易于理解。

毛主席当时是杨昌济最看重的学生。在老师的安排下,他获得了北京大学图书馆管理员的职位,这对他来说是个难得的机会。这份工作让他既能接触到向往已久的学者,又可以在丰富的藏书环境中专心学习。

在北大期间,毛主席经常悄悄去课堂听课,特别是胡适的课,他总是第一个到。

经过一段时间观察,胡适开始留意到这位带长沙腔的学生。最初,胡适觉得这个学生在课堂上频繁提问,显得有些失礼。

他常嘲讽说:“搞清楚这些事对你来说有啥意义呢?”

毛主席在讲课时明确表示:"只有先搞清问题所在,才能找到解决的办法。咱们国家的问题不是一天两天积累的,要真正改变,就得从根本上进行变革。"他这番话直接点出了解决问题的关键:先了解症结,再采取行动。同时,他也强调了中国问题的长期性和复杂性,指出必须采取根本性的改革措施才能奏效。这种观点体现了对国情的深刻认识,以及推动实质性变革的决心。

胡适听到这句话,全班同学都笑得前仰后合,但他发现毛主席的表现很特别,跟其他人不一样。

在非正式场合,毛泽东经常与胡适交流诗词创作,分享人生抱负。通过多次交谈,胡适逐渐了解到毛泽东当时留在北京的主要目的是为了争取出国深造的机会。

胡适凝视着毛泽东坚定而充满期待的目光,直言道:“要拯救中国,并非只有出国留学这一条路。”

他背着手慢慢踱到窗边,平静地说:“你对中国真正了解多少?你在国外学到的那些东西,不过是别人的经历,跟中国的情况能一样吗?”

毛主席听到这句话后,瞬间豁然开朗。他注视着胡适远去的方向,把这句话牢牢地记在了心里。

胡适仅比毛泽东年长两岁,但他在毛泽东未来的人生轨迹中扮演了重要角色。两人的年龄相近,但胡适的思想和见解对毛泽东的决策和行动产生了持久的影响。尽管他们处于同一时代,胡适的早期贡献和理念在毛泽东后来的选择和方向上留下了深刻印记。这种影响不仅体现在个人层面,也反映在毛泽东的政治和思想发展中。胡适的存在和思想为毛泽东提供了重要的参考和启示,塑造了毛泽东的部分世界观和行动方针。

在李大钊的影响下,毛主席开始深入研读《共产党宣言》和《资本论》等经典著作。这些书籍的学习不仅拓宽了他的视野,还进一步巩固了他坚持在中国发展的决心。通过与李大钊的交流,毛主席逐渐明确了自己的政治立场,并坚定了继续留在国内推动革命的信念。

在同学们启程前往法国的那天,毛泽东却背起行李,坚定地走向了另一条路。

我决定留在这里,深入接触国内的劳苦大众,等到你们完成学业回来,我们的理念才能真正交汇。

毛泽东当时有机会通过胡适的推荐进入北京大学,但他选择了放弃这个机会。尽管老师们对此感到困惑,他还是决定返回长沙。

单纯埋头书本,就如同身居高位却对百姓生活一无所知,因此我决定深入接触,认识真实的中国人。

毛主席在长沙创办了《湘江评论》,为了更好地掌握实际情况,他每天都会亲自到农田和工厂去收集第一手资料,然后亲自整理并出版。他还把当时在北京大学流行的新思想融入其中。

在思想探索过程中,胡适倡导的实用主义理念也融入其中,最终提炼出"实践是判断真理的根本依据"这一核心观点。胡适听闻此事后,满怀热情地致信毛泽东,对其观点表示支持与赞赏。

1920年,毛泽东在湖南成功领导了“驱张运动”,这一胜利让胡适感到十分高兴。他对毛泽东的表现更加赞赏,并给予了积极的鼓励。胡适的认可不仅体现了对毛泽东领导才能的肯定,也反映了当时知识分子对革命运动的支持态度。这一事件成为两人思想交流的重要节点,展现了胡适对毛泽东早期革命活动的与认同。

毛泽东与陈独秀之间的深厚情谊始终铭记于心,然而1921年中共的诞生却彻底改变了这种关系。

【分道扬镳 恩情难全】

1921年中共成立后,迅速与孙中山领导的国民党展开首次合作,共同推动新三民主义的实施。两党联手,旨在实现国家统一和民族复兴,通过这一合作,双方在政治和社会改革方面取得了显著进展。新三民主义的推行,不仅加强了国共两党的联系,也为后来的革命斗争奠定了重要基础。这一时期的合作,成为国共关系史上的重要篇章,深刻影响了中国近代历史的进程。

胡适当时在美国求学,对美国的政治体制"三权分立"非常推崇。在他看来,中国试图联合农民和工人力量的做法根本不切实际。留学结束后,胡适回到国内,持续发表观点,主张中国应该抛弃共产主义理念,转而学习美国的模式。

毛主席对此感到十分困惑,他觉得以胡适对中国社会的了解,不应该对共产党持有如此强烈的反对态度。在毛主席看来,胡适本应更加清楚中国实际状况,却表现出如此激烈的抵触情绪,这让他感到难以理解。

毛泽东曾向胡适阐述共产党的理念,但胡适回应道:“你们的行动过于激进,只会加剧社会的动荡。此外,优胜劣汰、适者生存才是永恒的法则。”

毛主席听后一时语塞。胡适虽然口口声声讲进化论和改良主义,可他那一套想法根本行不通,只会让中国重蹈清政府的覆辙。他的主张说白了就是拿国家利益去讨好外国侵略者,这不等于是给侵略者开绿灯吗?这种软弱的做法只会助长敌人的嚣张气焰,对中国来说简直是灾难。

毛主席在与胡适多次争论后,更加确信自己的立场,逐渐转变为坚定的共产主义信仰者,这导致两人关系彻底破裂。

孙中山去世后,国民党发动了“四一二”政变,对共产党进行大规模镇压。这一事件标志着国共合作的破裂,国民党开始对共产党实施残酷的清剿行动。在这场政变中,许多共产党人遭到逮捕和杀害,共产党被迫转入地下活动。这场政变不仅改变了国共两党的关系,也对中国革命进程产生了深远影响。

在危急时刻,陈独秀的儿子陈延年曾致信胡适,请求援助。

胡适和陈独秀原本关系密切,但收到求助信后,经过深思熟虑,胡适选择将其转交给了吴稚晖,而吴稚晖当时正策划针对共产党的清剿行动。

陈延年被捕后,在狱中经历了极其残酷的折磨,最终不幸身亡。令人遗憾的是,他直到生命的最后一刻,仍未能知晓究竟是谁背叛了他。

胡适随后迁居至蔡元培住所附近,蔡元培是策划"四一二"事件的关键人物之一。两人频繁接触,关系密切。期间,胡适致信毛泽东,建议共产党放下武器,以第二大党的身份参与政治事务。

这封来信激起了毛主席的强烈愤慨。目睹众多同志和战友的牺牲,以及无数工人和农民被残忍杀害的悲惨景象,他怎么可能选择放下武器、向敌人屈服呢?

共产党绝不能采纳胡适的主张,那样做无异于放弃主导权。只有依靠武装力量,才能确保革命取得最终胜利。胡适的观点只会导致我们失去控制,唯有通过军事手段才能彻底实现革命目标。革命的成功离不开武力的支持,任何妥协都将削弱我们的立场。坚持武装斗争是共产党取得政权的唯一途径,胡适的建议只会让我们陷入被动。我们必须坚定不移地走武装革命的道路,任何其他选择都会危及革命事业。

胡适很清楚卷入政治斗争的风险。尽管他转向支持国民党,却拒绝了对方提供的官职和丰厚待遇。他利用国民党政府发放的通行文件,以官方派遣的名义,开启了环游世界的旅程。

即使在抗日战争时期,胡适仍然坚持避免军事对抗的立场,提倡通过外交途径解决冲突。他认为,通过谈判和协商,可以更有效地避免战争的扩大和损失。胡适的这一观点,反映了他对和平解决国际争端的坚定信念,即使在战争的压力下,也不放弃寻求和平的可能。他的这种态度,虽然在当时可能引起争议,但也体现了他对国际法和外交手段的重视。胡适的主张,虽然在历史的长河中被不同的声音所评说,但他对和平的追求和对战争的反思,至今仍值得我们深思。

在全国军民齐心协力的抗战努力下,1945年日本侵略者最终被彻底击败,中国赢得了抗日战争的最终胜利。这场历时八年的民族解放战争,以中国人民的全面胜利告终,标志着近代以来中国反抗外来侵略取得的首次完全胜利。这一重大历史事件不仅洗刷了百年国耻,更为中华民族的伟大复兴奠定了重要基础。

国共双方的冲突日益尖锐,毛泽东意识到国民党已成为美国的附庸,一个典型的买办政权。他判断国民党的下一步行动很可能会再次发动类似"四一二"的反革命政变。

在局势尚未明朗之际,毛主席决定主动出击,争取国民党内部重要人物的支持,特别是希望获得胡适的认同。

1945年4月,中国共产党领导人毛泽东委派董必武作为代表前往美国旧金山。此行的主要目的是与当时代表中国参加联合国制宪会议的胡适进行会谈。这次会面是国共双方在重要国际事务上进行沟通的一次尝试。

4月22日,董必武在与胡适的谈话中,转达了毛泽东的嘱托。他提到,两人在年轻时相识,既是师生也是朋友。毛泽东的思想启蒙源于《新青年》,因此董必武认为他们能够融洽相处。

胡适对此报以微笑,并明确表示他与毛泽东的思想始终存在根本分歧。

事件发生后,胡适直接给毛主席打了电话,明确表示他会始终坚守自己的观点不动摇。

毛主席并未回复信件,后来得知他正忙于筹备前往重庆的和平谈判事宜。

胡适听到这个消息后,心里一阵激动。他意识到,这可能是国共两党关系的一个关键转折点。要是能说服共产党成为第二党,那岂不是一举两得!

胡适仍然保持着理想化的改良主义立场,他未能意识到当时国共两党之间的矛盾已到了无法调和的地步。即便共产党愿意做出让步,以蒋介石的性格和手段,他也不会轻易放过中共。

重庆谈判刚落下帷幕,蒋介石就背弃了双方达成的双十协定,直接导致了解放战争的全面打响。

胡适将当前的局势完全归咎于中国共产党,认为这是对国民党的轻视所致。然而,随着战局的持续演变,国民党节节败退,民众转而支持共产党,这一结果令胡适深感意外。

民众真的具备如此巨大的影响力吗?这个问题常常引发深思。历史长河中,无数事件证明,群众的力量不容小觑。无论是社会变革还是国家发展,普通百姓的参与和支持往往起着决定性作用。从古至今,人民的集体行动多次推动了社会的进步和改革。例如,在争取权益、推动政策改革等方面,民众的呼声和行动常常成为关键因素。因此,可以说,人民的力量确实强大,能够在关键时刻改变历史的走向。

在国民党撤离大陆的最后一天,胡适突然接到了毛泽东发来的电报。这让他感到非常困惑,怎么也想不明白其中的缘由。

毛主席心中仍然惦记着胡适,他对胡适说:“我们之间的交情,我一直记在心里。如果你能转变立场,以你文学大家的身份,继续在北大担任校长和图书馆馆长,那将是非常好的。”

接到这封电报,胡适心中五味杂陈,想笑却笑不出来。回想过去十多年的经历,他陷入了深深的纠结。是走还是留?这个问题让他彻夜难眠,反复权衡,始终难以做出决定。面对人生的十字路口,他究竟该如何抉择呢?

【面对选择 远走他乡】

那天晚上,胡适陷入了深深的思考,去留的问题让他左右为难,难以抉择。

一些昔日门生致电胡适,试图说服他支持共产党。然而,胡适的成长背景和学术素养让他更倾向于达尔文的进化论和社会阶层决定论。在经历多年的社会动荡与战乱后,他逐渐站在了人民群众的对立面,这一转变几乎是在无意识中完成的。

面对即将到来的思想转变和立场的彻底改变,胡适意识到即使选择留下,也再难回到过去的状态。他不由得向学生表达了自己的忧虑:“他们还会信任我吗?”

胡适一放下电话,趁着夜色未散,就登上了蒋介石的专机直奔南京。然而国民党军队节节败退,最终蒋介石不得不撤到台湾,而胡适则决定前往美国。

得知新中国在遥远的东方宣告成立时,他内心异常平静。这个消息并没有让他感到特别激动或意外,反而是一种意料之中的淡然。

胡适如今住在美国的一间小公寓里,生活空间有限,但他心里明白,这种处境是历史发展的必然。作为一位信奉“适者生存”理念的学者,他对中国人民的选择坦然接受,没有丝毫抱怨。在他看来,这一切不过是社会演变的自然规律,而他只是其中的一部分。

1956年,曾任职于国民党中央通讯社的记者曹聚仁到访北京时,受到了毛泽东的亲切接见。在会谈中,毛泽东明确表示,新中国对胡适的回归持开放态度,并委托曹聚仁通过书信方式劝说胡适回国。

曹聚仁写给胡适的信件送达后,胡适始终没有回复。这种坚决不回应的态度,让毛主席深感遗憾。

他经常跟同事们提到:"胡适的文学水平确实很高,但更重要的是,他的实用主义思想跟那些激进分子不一样,特别符合咱们国家的现状。要是他能回来,肯定能大大推动我们的哲学发展。"

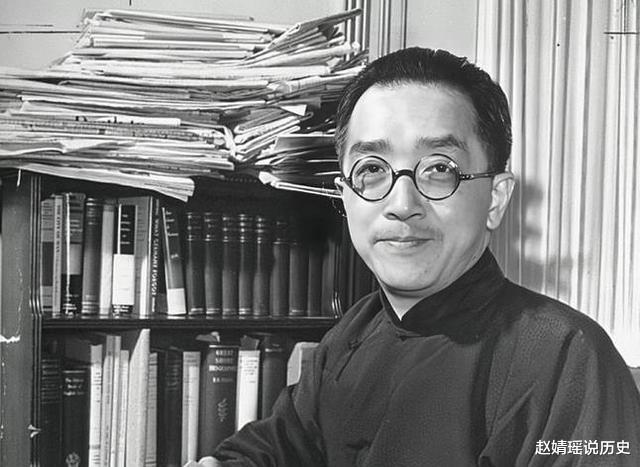

尽管毛泽东主席多次真诚邀请,胡适始终没有改变立场。后来,在美国的一次学术会议上,有记者向胡适提问:“您曾是毛主席的老师,对他有何评价?”

胡适稍作迟疑,随后笑着回应:“我并未担任过毛主席的老师。那时他在北大图书馆工作,职位并不显眼,因为按他当时的学术能力,还不足以被北大录取。”

这番言论在国际上引发了热议。作为全球公认的革命领袖,其学术能力竟被昔日恩师质疑,难免让人产生各种联想。

毛主席在中国对这件事看得很开,他说:“他不过是不想跟我们共产党走得太近,这个我们能明白。”

胡适的言论引发了毛主席身边人的强烈反应。他们迅速向媒体澄清,详细说明了毛主席当年未进入北京大学的具体原因。这些人认为胡适的说法有误,有必要通过记者向公众传达真实情况,以正视听。他们强调,毛主席当时的选择有其特定的历史背景和个人考量,并非如胡适所描述的那样简单。

我在北大学习期间,与毛主席同属一校。尽管他并未正式注册入学,但作为图书馆管理员,他已是校园里的知名人物。他的知识和见解远超我们这些在校生。因此,并非毛主席无法考入北大,而是他选择不在那里学习。毛主席个性独立,当时的北大无法提供他所追求的教育环境。

毛主席从青年时期就坚持深入群众、扎根基层的理念。他选择走出象牙塔,放弃了进入北京大学的机会,因为他认为真正的知识应当从实践中获取,而不是仅仅局限于课堂学习。这种思想贯穿了他的一生,成为其领导风格的重要特征。

深入认识社会现实,把握民众需求,是探索真理、寻求救国良方的根本途径。唯有扎根实际,洞察民情,才能准确把握时代脉搏,找到真正解决国家与人民问题的有效方法。这种实践与认知的紧密结合,是推动社会进步、实现民族复兴的关键所在。通过持续观察和分析社会现象,理解群众疾苦,我们才能不断深化对真理的认知,为国家和人民找到切实可行的发展道路。

毛主席当年放弃进入北京大学的机会,背后有着深层的考虑。他并非学术能力不足,而是怀揣着更为宏大的理想。作为一个坚定的理想主义者,他选择将全部心血投入到实现理想的征程中,而非在学术殿堂中深造。这一决定体现了他对革命事业的执着追求,也彰显了他为实现理想甘愿放弃个人发展的决心。

胡适过于偏重学术研究,忽视了社会变迁与个人能力的重要性,这种观点存在明显的局限性。我们应当认识到,学术固然重要,但社会发展与个人实际能力的提升同样不可忽视。单纯强调学术而忽略其他方面,容易导致认知上的偏差,无法全面把握事物的本质。在当今快速变化的时代背景下,我们需要平衡学术追求与实践能力,才能更好地适应社会发展的需求。这种片面的认知方式,不仅不利于个人成长,也可能影响对社会问题的准确判断。

在当今时代,我们也应当效仿毛泽东主席的做法,将理论与实践紧密结合,一步一个脚印地前行。只有这样,我们才能切实促进社会的进步,探索出适合我们自身的发展路径。