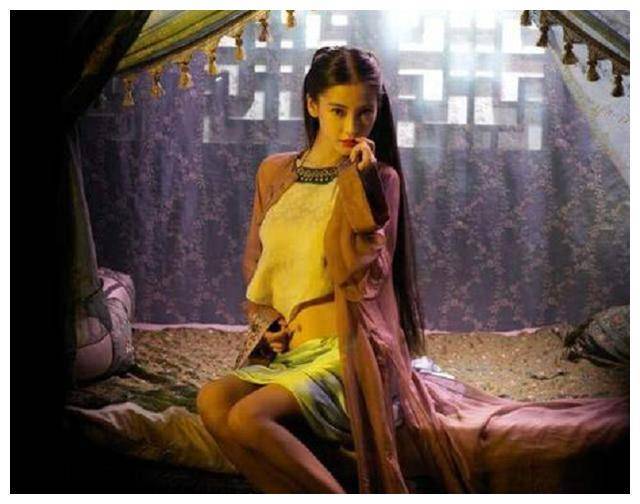

“朱门酒肉臭,路有冻死骨。”这句老话搁在古代青楼女子身上,再贴切不过。那会儿讲究个“三从四德”,女人活得跟笼中鸟似的,可偏偏有一群女子,连笼子都进不去——她们是青楼里的姑娘,表面穿红戴绿,内里尽是辛酸。

明朝那阵子,光是南京秦淮河一带就有上百家青楼,里头多少姑娘从十几岁熬到人老珠黄,最后连个落脚地儿都难寻。你说她们年轻时有恩客捧着,弹个曲儿能挣半年嚼谷,可等皱纹爬上额头,谁还愿意多瞧一眼?这些女子像秋后的蚂蚱,蹦跶不了几天就得琢磨后路,可放眼望去,哪条路不是荆棘丛生?

先说说赎身从良这事儿。姑娘们谁不想摘了招牌当个正经人?可老鸨的算盘打得比雷还响——赎身价码能翻出十倍去。明朝万历年间有个叫翠荷的姑娘,攒了八年银子才凑够三百两,结果老鸨临时加价,硬说她当年学艺的伙食费没算清。

后来她跟了个卖布的鳏夫,原以为能踏实过日子,谁知街坊天天戳脊梁骨,连买菜小贩都故意少找钱。倒是有几个出名的,像柳如是靠着“桃花得气美人中”的诗才攀上钱谦益,可这样的好事比中状元还稀罕,多数人熬到头发白了还在给老鸨数铜板。

混成老鸨算是另类“出息”。嘉靖年间北京城有个李三娘,年轻时被称作“活阎王”打得半死,后来自己当了妈妈桑,手段比前任还毒。她专门调教小姑娘“哭要梨花带雨,笑要勾魂摄魄”,可夜里关起门来,自己灌着烧刀子抹眼泪。这行当看着威风,实则刀尖上跳舞——得打点衙役、应付地痞,某年杭州某青楼就因为没给按察使家送节礼,第二天就被安了个“窝藏逃犯”的罪名查封。

嫁豪门听着光鲜,可里头憋屈只有自己知道。成化年间有个名妓嫁进侍郎府当妾,头天敬茶就被大妇“失手”泼了滚水。老爷图新鲜时叫她“心肝肉”,转头就能为幅字画把她送给同僚。更惨的是那些被赎身后又遭抛弃的,唐朝有个胡姬在酒肆弹琵琶等到五十岁,原来许诺娶她的波斯商人早带着新欢回了故土。

最凄凉的要数剃发出家。晚明有个姑子庵专收年老妓女,主持师太嘴上说“放下屠刀立地成佛”,转头就让她们干最脏的活儿。有个还俗的尼姑回忆,她在庵里每天寅时起床挑水,手上冻疮烂得见骨,只因师太嫌她“身子不干净冲撞菩萨”。可比起在青楼被醉汉拿烟杆子烫胸口,似乎又算条活路。

这些女子的故事像面铜镜,照见封建社会的獠牙。她们有的挣扎成泥,有的咬牙开花,可无论哪条路,都逃不脱“下九流”的烙印。如今再看这段历史,倒让人想起雨打浮萍——浮萍没得选,但雨早该停了。现在的姑娘们能读书做工、婚恋自由,可某些角落里的歧视真的消失了吗?或许我们该做的,不仅是唏嘘古人,更要当心别让自己活成新时代的“老鸨”或“看客”。毕竟,谁的人生愿意活成别人茶余饭后那声“啧啧”呢?