声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

罗大纲这个名字,或许很多人并不熟悉。

但如果说起太平天国前期那群骁勇善战的猛将,他绝对是绕不开的一号人物。

这个曾在波涛汹涌的江湖里摸爬滚打出的狠角色,靠的不只是胆量和武力,更有一套独到的战略眼光。

他的灭清三策,简而言之,就是三条路:一条莽到底,一条稳扎稳打,一条另辟蹊径。

然而,真正让人唏嘘的是,这三条路,太平天国最终一条都没走对。

太平天国的故事,很多人都听过。1851年,洪秀全在广西金田村举旗,短短几年间,队伍如滚雪球般膨胀,一路打进南京,改名天京,声势空前。

然而,胜利的喜悦没持续多久,太平天国内部就开始了权力斗争,外部则面对着清军的围剿,最终落得个分崩离析的结局。

有人说,太平天国的失败是因为高层内斗,也有人认为是战术上的失策。

而罗大纲的三策,恰恰是当年太平军可能的“生路”,但最终被错过了。

第一策,看似激进,实则无奈。

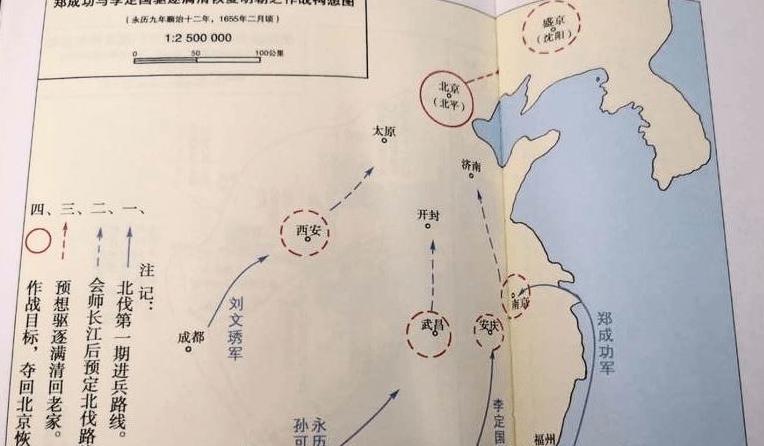

罗大纲主张,全军突进河南,把天王洪秀全和东王杨秀清的指挥中心直接搬到中原,然后再北渡黄河,直取北京。

这个思路的核心在于,南京虽好,但四面受敌,不如先占据战略要地,居中调度,进可攻,退可守。

事实上,太平军在攻下南京后,确实有过北伐计划,但执行得极为仓促。1853年,林凤祥、李开芳率两万人北上,目标直指京城。

然而,这支部队孤军深入,后勤补给跟不上,最终在天津附近全军覆没。

如果当时太平军全军北进,而不是只派一支孤军冒进,结局或许会很不同。

第二策,是稳扎稳打的长远之计。

罗大纲认为,与其冒险北上,不如先巩固南方,控制南方九省,积蓄力量,再分兵三路北伐。

这种打法,有点类似朱元璋当年的套路,先稳住地盘,再伺机而动。

事实上,太平军后来确实尝试了这个方向,比如西征安徽、湖北,试图扩大战略纵深。

但问题在于,太平军的战略执行力太差,内部派系林立,各自为政,很多战役打得虎头蛇尾。

最关键的是,天京事变爆发,杨秀清、韦昌辉、石达开等高层互相残杀,整个组织陷入动荡,罗大纲的这条稳妥之路,最终也成了泡影。

第三策,看似简单,实则最具远见。

罗大纲强调,太平军必须建立强大的水师,控制长江水道,确保物资运输和战略机动的优势。

这个建议,放在当时的背景下,堪称一针见血。

要知道,太平军的很多胜利,都是依靠水战优势取得的。

然而,太平天国的领导层并没有重视水师建设,等到曾国藩的湘军崛起,一支支装备精良的水师部队控制了长江,太平军才意识到问题的严重性,但那时已经晚了。

没有强大的水师,太平军的补给线被切断,南京成了一座孤城,最终被围困而亡。

罗大纲的三策,既有大胆的破局思路,也有稳妥的长期规划,还有务实的战略支撑。

然而,太平天国的高层,没有真正采纳这些策略,或者说,他们根本没有能力去执行。

罗大纲本人,在1855年的一场战斗中身亡,死后多年,江湖上还流传着他的传说。

有人说,如果当年太平天国能真正听从他的建议,或许中国的历史会是另一番模样。

但历史没有如果,只有后人的唏嘘与惋惜。