美食界里都说四川是最会吃猪的大省,戏称四川省的省花是三朵花,分别是猪的:(炭烤)脑花、(火爆)腰花和(大白豆炖)蹄花。但四川人把猪肉做到誉满全球的还是“四川回锅肉”。四川回锅肉作为川菜的代表性名菜,其起源融合了历史、文化和饮食智慧,主要与以下几个因素相关:

(1)节俭与创新的饮食智慧

回锅肉的诞生与普通家庭的生活智慧密切相关。古代物资匮乏,人们常将祭祀或宴客后剩余的熟肉(多为肥瘦相间的猪肉)重新烹制,以尽量避免食材的浪费。先煮熟后切片回锅爆炒的方式,既能避免浪费,又能提升口感,体现了“化平凡为美味”的烹饪哲学。

(2)辣椒与调料的引入

关键调料(辣椒)的出现推动了回锅肉的定型。辣椒在明末传入中国,而四川郫县豆瓣酱的创制(约清咸丰年间,1850年代后)为回锅肉注入了灵魂。豆瓣酱的酱香与辣椒的辛辣结合,搭配甜面酱或豆豉,形成了标志性的“复合味型”,使回锅肉从简单的剩菜改造升华为风味独特的经典。

(3) 移民文化的融合

明末清初“湖广填四川”的大规模移民潮,带来了不同地区的烹饪技艺。回锅肉可能融合了湖南、江西等地的炒制手法与四川本土口味,例如“先煮后炒”的技法与重油重味的结合,反映了多元饮食文化的交汇。

(4)祭祀习俗的影响

四川民间祭祀常用整块猪肉煮熟作为供品,仪式结束后需将冷掉的肉二次加工。回锅翻炒的做法既恢复了肉的口感,又通过调味赋予新风味,“回锅”之名可能由此而来。这一习俗在清代文献(如《成都通览》)中可见踪迹。

(5)名称的演变与文学记录

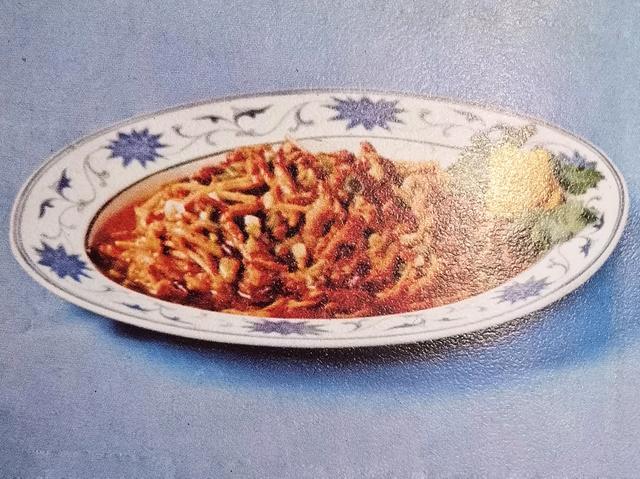

回锅肉在早期被称为“油爆锅”,清末民初才逐渐固定现名。20世纪后,随着川菜体系的成熟,回锅肉因其色香味俱全(“灯盏窝”肉片形态、红绿相间的蒜苗点缀)和“下饭”特点,被广泛传播,成为川菜馆标配。

“四川回锅肉”在四川美食界甚至文化界都有重要的文化意义。回锅肉不仅是一道菜肴,更承载了四川人务实创新的精神。它从寻常百姓的餐桌走向全球,印证了“食在中国,味在四川”的美誉。1981年,中国财政经济出版社出版的《中国菜谱(四川)》,第一个菜就是回锅肉。2018年,回锅肉更被列为“四川十大经典名菜”之首,成为地方文化符号之一。

每一个四川娃都是吃着回锅肉长大的,即使长大后漂洋过海,散落在世界各地,梦里都常梦到黑毛猪肉、鹃城牌郫县豆瓣和红皮蒜苗炒得起“灯盏窝”,油亮油亮的回锅肉,那就一个字:香!梦里都会馋醒……