清代官制体系的演变历经了漫长的调适阶段,其间官职品级亦持续处于动态变化之中。直至乾隆朝中期以降,官制品级方渐趋稳定,形成相对固定之格局。然而,需着重说明的是,即便在此之后,仍有部分特定官职的品级存在后续变动情况。鉴于此,若仅孤立地探究某一官职的品级,而忽略其所处具体时代背景,此种认知方式无疑缺乏应有的严谨性与全面性。

【先说两江总督。】

在康熙二十一年之前,“两江总督”这一称谓尚未出现。清军入关后,鉴于江南地区反清势力活跃,为有效平定局势,遂委派洪承畴负责总督军务,以招抚江南各省。至顺治四年,朝廷设立江南(涵盖江苏、安徽二省)、江西、河南三省总督一职,衙署设于江宁。

顺治六年,该官职名称变更为江南、江西总督。至顺治九年,鉴于当时战事局势,总督府移驻南昌,同时,江南、江西总督改称“江西总督”。此后数年间,总督称谓持续处于调整状态。直至康熙二十一年,其名称才正式确定为“两江总督”。

在历史剧《天下长河》的叙事背景中,康熙十六年,靳辅正式出任河道总督一职。彼时,吴三桂势力如日中天,军事力量正处于强盛阶段。与此同时,康熙帝为加强地方治理,在江南与江西两地分别设置两位总督,任命阿席熙为江南总督。需明确指出的是,剧中将阿席熙称为两江总督,此表述与真实历史状况相悖。

在清朝康熙年间,阿席熙于执掌江南总督一职期间,奉行苛政,肆意横征暴敛,致使江南地区民生维艰,百姓苦不堪言。三藩之乱平定后,约康熙二十年九月,阿席熙遭朝廷罢黜,奉旨返回京城。旋即,其获罪被诛。

清康熙二十一年,直隶巡抚于成龙获调任,任职江南总督。同年,此官职正式定名为两江总督。由此可见,于成龙堪称清代历史上首任两江总督。

在此,有一关键问题亟待明晰。通常认知中,总督一职常被认为兼任兵部尚书及都察院右都御史之衔。然而,此观点并不准确。需明确的是,在康熙年间,各省总督皆未兼任兵部尚书与右都御史之职。

于康熙朝,总督与巡抚之加衔并非惯常现象。通常情况下,此类加衔需奉旨而行,且所加之衔并不局限于兵部与都察院范畴。

总督加衔制度起始于雍正元年。彼时,雍正帝敕令,特为两江总督与陕甘总督加授兵部尚书及右都御史衔,此举措并未普及其余总督。至嘉庆十四年,朝廷颁行定制:若总督官阶为二品顶戴,即兼侍郎衔;若获授头品顶戴,则兼兵部尚书衔。

从历史视角审视,在道光朝之前,各省总督的官阶存在显著差异。部分总督的品级被定为从一品,而另一部分则为正二品。

在康熙时期的职官体系中,六部尚书与总督在品秩上均位列正二品。以两江总督为例,即便其获授兵部尚书、右都御史之衔,品级仍维持正二品未变。此举措实则赋予该职掌兵权及监察百官之权力,以强化地方治理与朝廷管控。

在雍正王朝时期,针对大学士、尚书、左都御史以及侍郎的官阶品级进行了重要调整。具体而言,将大学士的品级确定为正一品,尚书与左都御史定为从一品,侍郎则明确为正二品。自此,这一官阶品级制度便成为定制,沿用下来。

【再来说河道总督。】

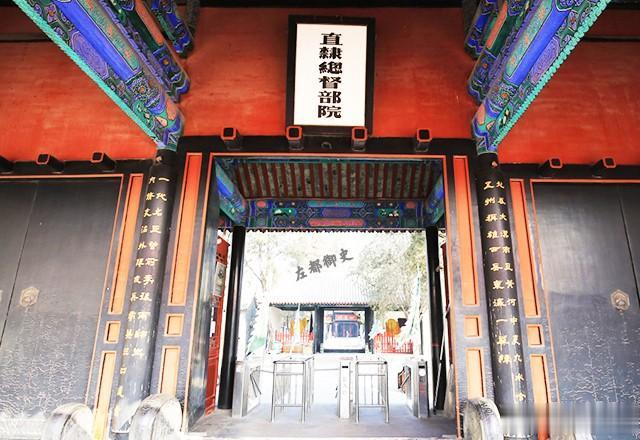

在清代职官体系中,河道总督的设置颇具复杂性。顺治至康熙年间,河道总督仅定额设置一员,时称“总河”。然而,步入雍正一朝,基于河道治理需求,河道被划分为北河、南河与东河三个部分,相应地,河道总督亦增至三名。自此,“总河”这一称谓仅适用于清朝初期阶段。

乾隆十四年,北河总督一职遭裁撤,其职责由直隶总督兼摄。自此,直隶总督的正式称谓增添“管理河道”之表述。而咸丰八年,南河总督亦被裁撤,南河相关事务转由漕运总督负责兼管。

光绪二十四年,南河总督被裁撤。自此,山东河务划归山东巡抚兼理,河南河务则由河南巡抚兼管。随着这一调整,河务正式融入地方政务体系,河道总督这一职位亦宣告退出历史舞台。

在清朝初期,河道总督与各省总督均为正二品官阶。至康熙、雍正年间,河道总督依例加衔兵部尚书与都察院右都御史。基于此,彼时河道总督在地位上相较于各省总督稍显尊崇。直至乾隆初期之前,河道总督与两江总督的地位仍维持平行态势。

乾隆十八年,河道总督的官品规制出现重要变革。乾隆帝基于“河道总督并无管理地方之职责”这一考量,降旨裁撤其原兼有的兵部尚书、右都御史衔,转而令其兼兵部侍郎、右副都御史衔。经此调整,河道总督的品级较各省总督低一阶,与各省巡抚处于同一层级。

在电视剧《天下长河》所呈现的历史情境中,靳辅以总河之职,同时兼任兵部与都察院相关衔职;与之形成对比的是,阿席熙仅具正二品官阶,并无此类兼衔在身。尽管二者品秩皆为正二品,然而,从权力架构及实际职权行使的层面剖析,靳辅所掌握的权力范畴与影响力,相较于阿席熙,无疑更具优势。

然而,河道总督与两江总督职责各异,前者属专业领域职官,后者乃行政体系之职官。在公务往来时,双方均需通过正式公文进行沟通。若遇协商无果之情形,则必须奏请圣上旨意定夺。就如电视剧中所呈现的靳辅擅自开启粮仓一事,从历史角度考量,发生的可能性微乎其微。