1368年,明军攻占大都,元顺帝北逃,标志着元朝的结束。作为控制广袤领土的王朝,元朝的快速灭亡似乎让人颇为震惊。为了理清这一疑惑,我们不得不把目光转向忽必烈继位前的蒙古帝国。

1227年,成吉思汗去世,蒙古帝国的权力中心出现短暂的真空。在成吉思汗过世后,其遗愿是让三子窝阔台继位。这一决定打破了蒙古传统的“幼子守灶”规则。不过,窝阔台却因为各种原因迟迟没能登基,反而是托雷代行大汗之责长达两年。托雷掌握了强大的军队,但却没有汗的名义,这使得未来权力斗争的种子埋下了。

蒙古帝国的疆域从日本海到贝加尔湖,从天山到南海,横跨亚欧大陆。然而,庞大的帝国并不意味着内部团结。当帝国迅速扩张到顶峰时,一个关键问题摆在成吉思汗面前:谁来接班?

成吉思汗的长子术赤、次子察合台、三子窝阔台和四子托雷各有千秋,但他最终选中了善于治国理政的窝阔台。而为了平衡各方势力,他将大部分军队和财产给了最小的儿子托雷。此举虽然暂时保持了内外平衡,但也埋下了兄弟纷争的隐患。

成吉思汗去世后,窝阔台按照父亲的遗愿成为新的大汗。然而,托雷连续两年掌控大权,这一次反常的权力过渡不仅引发了猜测,还使得蒙古帝国的权力更为复杂。不久后,窝阔台意外去世,帝国再次陷入继承人之争。这次,窝阔台生前钟爱的阔出的早逝,更是让汗位的继承变得扑朔迷离。

蒙哥继位后,汗位暂时归于托雷家族。蒙哥是一位富有抱负的大汗,但不幸的是,他于1259年在南征途中意外身亡,这再次引发了权力斗争。蒙哥的弟弟忽必烈和阿里不哥分别在不同地方宣布自己为汗,经过四年的激烈争斗,忽必烈最终胜出,但帝国的分裂已成定局。

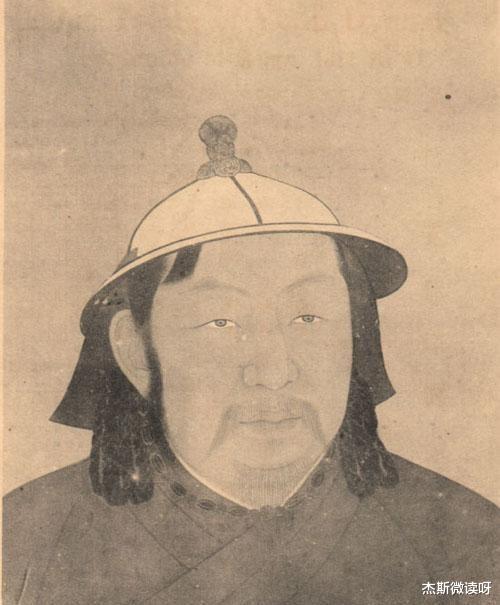

面对日益分裂的蒙古帝国,忽必烈进行了汉化改革,希望以此稳定局面。他学习和借鉴了中原王朝的官僚体系和治理方式,1271年将国号改为“大元”,并定都大都。忽必烈推行了多项汉化政策,促进农业、商业发展,重视文化教育。然而,这些政策也遭到蒙古贵族的抵制,他们对汉化持有抵触态度,这使得改革面临巨大的阻力。

忽必烈明白频繁的皇位争夺对国家的动荡影响极大,为了避免类似的局面,他尝试效仿中原的嫡长子继承制。然而,他钦定的太子真金在1285年早逝,后最终选择了真金的第三子铁穆耳为继承人。

忽必烈死后,元朝在短暂的稳定后再度陷入纷争之中。元成宗铁穆耳曾经推动了一段复兴期,但元文宗、元明宗、元宁宗相继登场后,局面愈加混乱。频繁的皇位更替导致国家政策缺乏延续性,统治集团内部的斗争也愈加激烈。最终,元顺帝在1368年被明军攻占大都,元朝灭亡。

当我们回顾元朝的灭亡原因时,不难发现,成吉思汗时期的继承人安排其实已经埋下了隐患。尽管当时维持了平衡,但权力分配的复杂性导致了后来的频繁争斗。忽必烈的汉化改革虽有积极影响,但在蒙古贵族的顽固反对下,改革未能深入实施。

元朝的兴衰说明了一个国家不仅需要强大的军队,还需要稳定的政治体制和社会结构。频繁的皇位争夺和内部斗争消耗了国力,加剧了社会矛盾。元朝的统治者未能有效吸取历史教训,最终导致了帝国的崩塌。

忽必烈的雄心壮志和汉化改革确实带来了一段时间的繁荣,但这些措施难以弥补帝国内部的分裂和权力斗争。正如历史所示,一个国家的强盛不仅依赖外部力量的扩展,更要注重内部结构的稳定和治理的创新。元朝的灭亡给我们带来了深刻的启示,任何帝国如果不能解决内部的根本问题,终将走向衰落。