凛冬将至,1936年的西安,寒风裹挟着历史的尘埃,一场注定改变中国命运的事件即将上演。西安事变,它不仅仅是一场兵谏,更是一曲关于家国情怀、个人命运的悲歌与赞歌。 它究竟有着怎样的故事,又留下了哪些值得我们深思的教训?让我们一起走进那段波澜壮阔的历史。

风云际会:山雨欲来风满楼

1936年的中国,正处于内忧外患的危急关头。日本侵略的铁蹄步步紧逼,国土沦丧,生灵涂炭。 然而,当时的国民政府却将主要精力放在了剿灭共产党上,这无疑是饮鸩止渴的愚蠢之举。 蒋介石的独断专行,更是激化了与西北军阀之间的矛盾。 张学良和杨虎城,两位爱国将领,目睹国家危亡,内心充满了焦灼和无奈。他们深知,继续内战,只会加速国家的灭亡。这就像一场即将倾覆的船,内讧只会加剧沉没的速度,而外部的狂风暴雨,则随时可能将它彻底吞噬。

雷霆一击:华清池的惊魂一夜

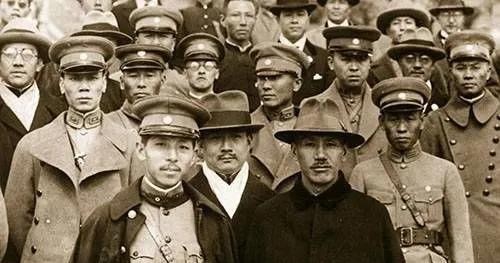

12月12日凌晨,东北军和十七路军发起了行动。华清池,这个曾经象征着权势和荣华的地方,此刻却笼罩在紧张和肃杀的气氛之中。 蒋介石被扣押,西安城内,战火一触即发。 这出乎意料的举动,震惊了全国,也震惊了世界。 张学良和杨虎城迅速发表了著名的八项通电, 他们的核心诉求只有一个:停止内战,一致抗日! 这不仅是他们个人的呼声,更是无数爱国志士的心声。 他们冒着巨大的风险,毅然决然地选择了这条道路,只为那份对国家、对民族的深沉的爱。 试想一下,如果当时他们没有采取行动,历史的走向又将如何?

斡旋与抉择:中共的艰难抉择

消息传到延安,中共中央迅速召开了会议。面对突如其来的变局,中共的处境同样异常复杂。 一方面,蒋介石是他们长期的敌人;另一方面,抗日救亡是全民族的共同愿望。 最终,中共中央做出了一个具有历史意义的决定:和平解决西安事变,促成国共合作抗日。 这个决定体现了中共的政治智慧和战略眼光,也为中国抗日战争的胜利奠定了重要的基础。 有人会问,为什么中共要选择和平解决?这既是基于大局的考虑,也是基于对民族命运的担当。 在民族存亡之际,内部的矛盾必须暂时搁置,团结一切可以团结的力量,共同对抗外敌,才是最重要的。

峰回路转:和平解决的曙光

周恩来临危受命,前往西安进行斡旋。 他以其非凡的政治才华和人格魅力,成功地促成了各方的妥协。 最终,蒋介石被安全送回南京,西安事变和平解决。 这无疑是一场奇迹,它不仅避免了一场更大的内战,更重要的是为抗日民族统一战线的形成创造了条件。 在此过程中,苏联也发挥了重要的作用,它对和平解决施加了压力,促使了事件的顺利解决。

历史的回响:悲壮的结局与永恒的纪念

西安事变之后,张学良和杨虎城的命运却大相径庭。 张学良被蒋介石软禁长达数十年,直至晚年才得以自由。 而杨虎城,则在1949年被杀害,其悲惨的遭遇令人叹息。 他们的命运,如同西安事变本身一样,充满了悲壮和无奈。 他们的爱国情怀,他们的英勇举动,将永远铭刻在中国人民心中。 他们的故事,也为我们留下了深刻的思考:历史的进程,充满了复杂性和不确定性;而个人的命运,往往与时代的潮流息息相关。

我们该如何看待这段历史? 西安事变不仅仅是一场军事政变,它更是一面镜子,照亮了那个时代的政治生态,也照亮了中华民族的伟大精神。 希望大家能积极参与讨论,分享你的看法和感受。让我们一起铭记历史,珍爱和平,为国家的繁荣富强贡献自己的力量!