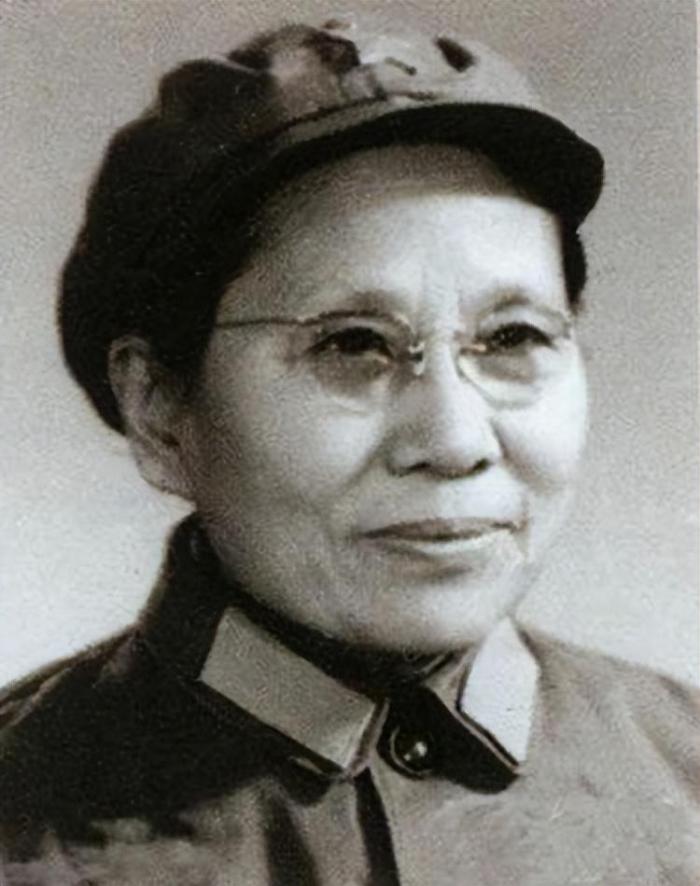

引言事件回顾:在我国历史漫漫长征路上,共有30位中国女红军坚持到最后,金维映就是其中一员。

1904年出生的金维映,原名叫做金爱卿,小时候家境贫寒,靠父亲的工资养活家中四口人,因为赶上饥荒年代,加上家里的店铺出了问题,无法支撑一家人的开销。

金维映6岁时被父亲送回老家,跟在叔叔一家人身边生活。叔叔家以扎纸花为生,金维映去到之后也要动手工作,每天都非常劳累辛苦,直到8岁时家中生活条件变好之后,才再次回到父母身边。

先前的经历,让金维映深刻认识到不能一直碌碌无为,一定要上学积累知识,金维映自己主动要求入校学习,在家人的支持下,成为了定海女子小学的一名学生,在学习中对共产党的信仰表示极度的认可,加入到了组织队伍中。

在一次行动中,金维映身份暴露,被敌人抓捕起来,面对敌人的严刑拷打,金维映始终坚持,不做对组织不利的事情,在父母的钱财贿赂下,金维映才被放了出来,这之后金维映的心态更加坚定,毅然决然的踏上了革命的道路。

舞台剧金维映导岱山盐民运动

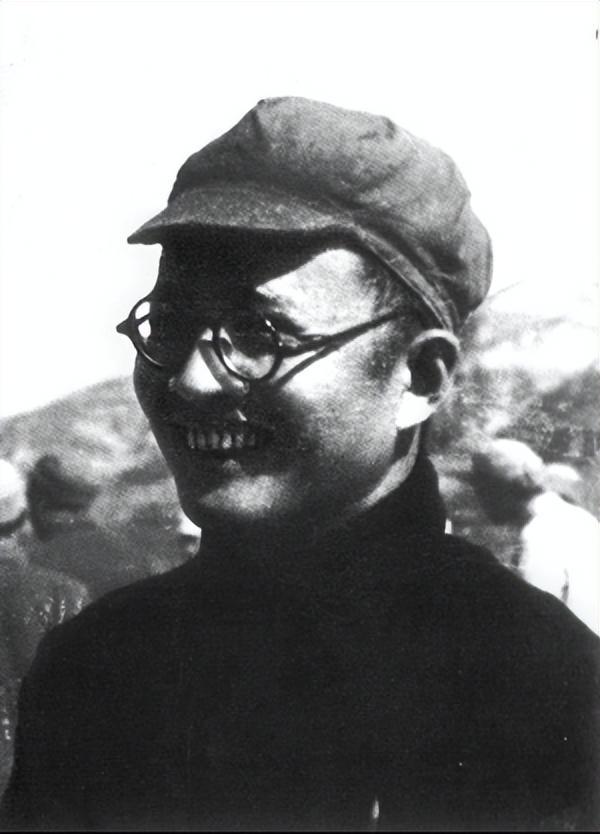

1926年11月,22岁的金维映加入中国共产党,在组织的安排下,前往上海开展地下党工作,在工作中结识了邓小平同志,性格相投加上共同的信仰,让两人对彼此互生好感,在共事一段时间之后,两人顺理成章结为夫妻。

两人婚后,因为工作问题,过着聚少离多的生活,虽然不常见面,但两人的心始终彼此牵挂,爱意丝毫未减。结婚两年之后,邓小平同志卷入了著名的“邓、毛、谢、古”事件,金维映作为邓小平同志的妻子,承受着来自社会各方各面以及自己上司的压力。

邓小平不愿看到妻子如此为难,主动提出离婚,金维映也承受不了压力,协商过后两人自愿,结束了婚姻关系。之后金维映被组织调往瑞金中央,担任中组部组织科长。

也是在后面的工作中,金维映结识了后来的丈夫李维汉,两人结婚之后,加入了长征的队伍中。组织为了照顾队伍中的女同志,还专门给金维映准备了一匹马用来代步,金维映总是把自己的马匹让给伤员,她总是感觉伤员会比自己更需要一匹马来代替双脚。

1936年9月,行至保安县之时,金维映怀胎十月,到了临盆的日子,由于环境使然,没有任何医护人员在现场,在几位同行女红军的帮助下,费尽千辛万苦终于生下了一个男孩,所有人都因为这个孩子的出世感到开心。

长征路上的生活非常艰苦,许多女战士不仅因为艰苦的环境和行军条件,无法坚持到最后,还在漫长的行军途中损伤了身体难以生育。

金维映作为为数不多能坚持完长征全程的女战士,本身就非常让人敬佩,结婚后现在又生了个大胖小子,怎能不令人兴奋。李维汉给这个刚出生的孩子,取名叫做罗小金,李维汉本名姓罗,金自然代表的是金维映,结两姓之好为孩子取名,可见李维汉对老婆孩子的在意程度。

李维汉与金维映两人,随着中央机关的工作安排,搬迁到延安工作。来到杨家岭山坡时,在山坡上的窑洞安家。1937年初,金维映被组织调派到日军政大学,成为抗大第四大队女生区大区长。

这个四大队是专门培养干部的,参与进来的成员大多都是知识分子,文化程度较高,由于金维映曾经在上海做过地下党的工作,有着丰富的斗争经验,因此组织将金维映调派到这儿来担任区长。

次年7月,党组织决定成立陕北公学,李维汉担当学校党组书记,金维映也调到陕北公学担任生活指导委员会副主任的职务,夫妻俩再次成为同事关系。本以为一切都在往好的地方发展,一家三口过着其乐融融的美好生活。

当日匆匆一别,竟是永别却不料金维映的身体出现了状况,前些年工作的劳累导致身体留下了不少后遗症,与金维映有着相同遭遇的人员不在少数,都是前期工作造成的身体损伤,组织为了给这些人提供一个好的休养环境,1938年安排金维映等人前往莫斯科。

一方面在苏联接受先进医疗条件的治疗调养,另一方面早共产国党校学习专业知识,在临行前,金维映最舍不得的就是自己的儿子李铁映。离开延安前,一岁多的李铁映被阿姨抱着来给母亲金维映送行。

李铁映年纪小还不懂,母亲这一去的意义,只以为还是像日常出行一样,几天之后就会回来,小声轻轻呢喃问道:妈妈去哪里?金维映看着自己的儿子,内心万分不舍,为了不辜负组织的期待,也为了养好身体,只能故作坚强哄着儿子,说着自己很快就会回来。

金维映去到苏联之后,不仅内心非常思念国内的儿子以及亲人,莫斯科平静的生活也让金维映有了深深地负罪感,家乡的亲人在处在危难之中,而自己却在这过着如此安逸的生活,心情的苦闷也让金维映的身体状况越来越糟。

1939年下半年,金维映突然重病,刚开始还能带病坚持学习,第二年上半年开始,金维映身体状况急转直下病的越来越重,组织提出想要将其送往医院住院治疗,这一提议遭到了金维映的拒绝,其表示不想在医院浪费时间。

到了年底终于撑不住了,金维映被紧急送往医院治疗,1941年6月22日,正在医院接受治疗的金维映被德国法西斯飞机轰炸,在医院牺牲,那时的她才不过37岁的年纪,当年与亲人一别,本以为身体好转就能回国团聚,没想到竟成了永别,在亲人尤其是李铁映心中留下了永远的遗憾。

李铁映的父母都是心中有大义,为国做贡献的伟人,在母亲金维映出国之后,父亲李维汉忙于工作无法照顾李铁映,就将李铁映送到了托儿所。

李铁映也成为了我国早期的一批革命留守儿童,与其同在中央托儿所的有李敏、刘太行、左太北、邓林,这些孩子都是红二代,父母皆是因为忙于国家大事,没有时间看管孩子,托儿所就成了最好的选择。

李维汉在1949年6月15日的新政治协商会议中,被推选为新政治筹备会常委会秘书长,还参与了开国大典的具体筹划。新中国成立那年,李维汉担任中央人民政府政务院秘书长。

李铁映从小深受父母影响,对祖国有着由衷的热爱,在1955年4月加入了中国共产党。回来去到捷克斯洛伐克卡理士大学学习,毕业之后来到国防部工作。

在文化大革命是受到影响,直到1972年恢复原本的工作,在辽宁沈阳工作十多年后成为辽宁省委书记,后被调职到中央任职,2003年成为第十届全国人大常委会副委员长的职位。

到了适婚年龄后,娶得妻子是秦邦宪的女儿秦新华。李铁映的岳父也是大有来头,秦邦宪就是大名鼎鼎的博古先生。博古24岁时就已经担任中共中央总书记,这可是正国级的职位,职位太高,而博古本身太过年轻没有什么经验,不久后就被撤销总书记的职务,但也不可否认的是,博古24岁时就登上过人生至高点,成为一位传奇。

20世纪八十年代,当时正是我国改革开放潮流高歌猛进的时代,李铁映作为政治家,省时多时洞察时代的变迁,对工作中遇到的问题进行哲学思考,对改革起到了极大地作用。

1993年那时的李铁映担任国务委员兼国家教育委员会主任的职务,在后来的几年之中还担任了国务委员兼国家经济体制改革委员会主任。在改革中,李铁映作为亲历者以及参与者在推进改革进程中,不断积累经验。进行理论上面的思考、提炼、创新。

李铁映同志是一位非常善于用创新思维做事情的人,不仅是哲学方面的创新,还包括历史思维和比较思维。李铁映对我国的改革以及教育等方面做出了突出贡献。

1983年冬天,李铁映来到浙江公干期间,顺道来到了母亲金维映的故乡岱山,并探望了母亲的故居和亲戚,表达他对母亲深深地怀念和对革命的崇敬之情。在岱山李铁映瞻仰了东岳宫革命旧址。

当年岱山全岛盐民聚集东岳宫,庆祝岱山盐民协会成立,这正是在金维映的努力下形成的,1995年3月,李铁映与岱山同志交谈中还专门提到东岳宫,他深情地表示:那是盐民造反的地方。

李铁映还来到了外婆的家中,探望90多岁高龄的堂舅母,作为一位晚辈,坐在老人病床前嘘寒问暖,尽一份晚辈的孝心。在走访盐区、渔港时,李铁映更是直接穿上套靴,进田与盐民一起劳作。

1990年8月,李铁映的爱人秦新华带着两人的女儿来到了岱山,参观金维映的故居,江泽民同志曾经为金维映题写一块匾额,在举行悬挂匾额仪式上面的时候,李铁印忙的抽不开身,特意让其儿子代表全家出席这一仪式。

虽然李铁映没有在岱山生活过,但是因为其母亲的原因,李铁映对岱山始终有一份无法割断的亲情。

后来在岱山县,还专门腾出一块空地,专门为金维映同志修建全身雕塑,并建造了“金维映事迹陈列馆”,将金维映同志的光荣事迹传承给后人。

当日金维映前往苏联调养身体,若是知道那一次离别的代价是永远,不知道会不会依旧选择出国。

从金维映总体的事迹来看,其是一个将国家看的非常重要的人,当时前往苏联,还肩负着学习的任务,为了学成归国为祖国做贡献,金维映一定会选择出国学习。

李铁映也没有辜负父母的期望,在父母优良基因以及言传身教下,李铁映也成长为一代国家栋梁,一直都在用自己的方式,报效国家,为祖国献出自己的一份力,就连日后的成就也是不低于父母。

用户13xxx51

竟然没有回一次浦江探望养母并岳母故居

北方的树

李铁映副委员长在九十年代来我们宝钢集团下属单位参观考察时,我见过一次。