近年来,全球政坛风云变幻,国家间的关系也不断调整。阿根廷总统米莱的对华态度转变,成为国际社会关注的焦点。从最初的强硬排斥,到如今的积极合作,这一转变背后既有现实压力的推动,也折射出国际局势的深刻变化。

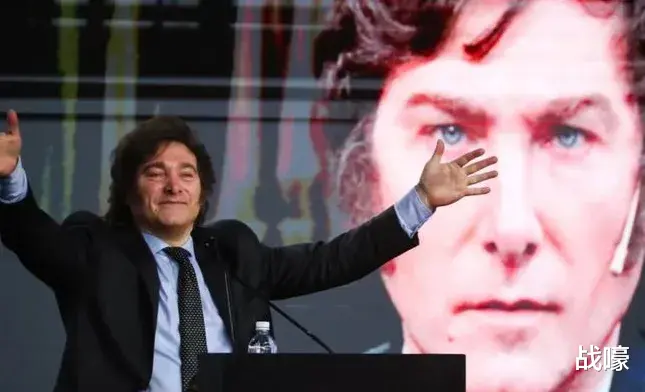

在2025年世界经济论坛年会上,米莱的发言让不少人感到意外。他不仅公开赞扬中国,还表达了希望深化双边合作的意愿。要知道,在竞选总统期间,米莱曾对中国持有相当负面的看法,甚至扬言要“切断”对华贸易,还让阿根廷放弃加入金砖国家组织。然而,仅仅一年时间,他就实现了态度的大逆转,这不得不让人深思。

米莱自己也承认了这种变化。他在论坛上笑着说:“有时候,人必须要学习。”这句话既是对自己过往立场的反思,也透露出现实给他的深刻一课。

米莱上台之初,阿根廷的经济形势可谓风雨飘摇。通货膨胀严重,货币贬值,国内民众的生活压力巨大。在这种情况下,中国依然信守承诺,继续履行前任费尔南德斯政府签署的货币兑换协议,帮助阿根廷将比索兑换成人民币,缓解外汇储备压力。

另一方面,米莱政府最初坚定地向美国靠拢,但事实证明,阿根廷并没有因此得到西方国家的实质性支持。美国政府口头上表示支持阿根廷的经济改革,然而在关键时刻并未提供实际援助。阿根廷媒体更是直言,美国对阿根廷的承诺大多停留在“嘴上”,缺乏真正的行动。而与此相对,中国的做法则是“以德报怨”,没有因为米莱早前的不友好态度而改变对阿根廷的支持。这种对比,让米莱不得不重新评估对华关系。

事实上,阿根廷与中国的经济互补性极强。阿根廷是农产品和矿产资源大国,而中国拥有庞大的市场需求和强大的制造业能力。两国之间的贸易往来,已经形成了紧密的合作链条。

相比之下,美国的政策变化较快,政府换届后往往推翻前任政策,这种不确定性让许多国家在与美国合作时心存顾虑。而中国始终秉持着“平等互利、合作共赢”的原则,不会利用自身优势去胁迫别国。这种稳定性,是米莱逐渐意识到的关键。

米莱的态度转变,并非个例。在过去几年里,越来越多的国家在处理中美关系时,逐渐倾向于更务实的策略。意识形态固然重要,但现实利益才是国家决策的核心。哪怕是最早与中国对抗的美国政客,在执政后也会重新审视对华政策。例如,特朗普在竞选期间对中国强硬无比,但在任期内却多次对华释放合作信号。

阿根廷的经历,也给其他国家提供了一个值得借鉴的案例。在全球化深入发展的今天,单边主义和意识形态对抗已无法带来实际利益。真正的赢家,是那些能够抓住合作机遇、顺应时代潮流的国家。