赵尔巽,清末一代名臣,从小接受的就是最正规的儒家教育,家族里面世代为官的大有人在,30岁的时候考中进士,被同治皇帝任命为翰林院庶吉士。

修撰清史不是一份简单的工作,这是对上一个王朝盖棺定论的说法。前朝灭亡之后,兴起的王朝都会为前朝修史,用来总结教训和经验。这是中国自古以来的规矩,从来没有中断过的。

但清史却在中国成为了一个大难题,北洋军阀统治时期、国民政府时期、乃至于1949年成立的新中国,到现在已经100多年的时间了,一部真正的清史都没能续写完成。

新中国成立之后,对于清史的编修其实也有机会,早期很多清朝时代的人活到了新中国成立。这帮人接受的是最传统的华夏教育,所以能够修出来,后来那帮子仁底子就差劲很多了,有资格修,却没本事修。

赵尔巽是清末人杰,曾经的东三省总督,地方大员,政治上有功劳,对于开发东北,他是清末以来第一人,在他手中东北抵抗住了日本和俄国的同时侵略,再者他本身就是科举出身,皇帝殿试之后御赐的进士。

续写清史,给前朝盖棺定论,这本来就是一件应该做的事情,很多人也想做。但做着做着发现到后面做不下去了,因为老一辈传统文化教育的人都死绝了,那些先烈前辈文人的相继离世,是清史编修的最大障碍。

曾经作为我们国家清史编写总负责人的戴逸老先生,90多岁的高龄了,还在四处奔走,他为什么不放权撒手,不把这件事情交给后生晚辈,不是他不想交,而是交不出去。

按道理来说,清朝是古代,是最后一个封建王朝的完结,应该用古文书写才对,可他们团队那么多研究生、博士生、甚至于院士,竟无一人能够用古文书写,这已经不是传统教育的缺失了,是绝对的断代。

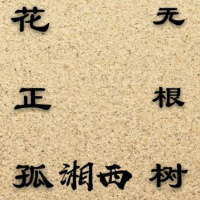

中华文化数千年发展,面临了无数战争危机与挑战,但这条文脉却始终没有中断,在五胡乱华、蒙元入侵、满清灭明的亡国战争之中不绝如缕,其实靠的就是读书人身上那股文化传承,只要文化还在,总有一天能够复兴。

今日从赵尔巽先生去世百年之际,已经无人能够接过这根接力棒,让清史完成盖棺定论,原因没有其他,就是世道变了,我们不再按过去传统教育培养科举文化人才了,现在的文科培养的是一群看似华丽,实则无用的废物。

王搏壮

才华、资历、人脉、政治影响力、资金团队、立场格局、精力体力,缺一不可。