本文内容均引用权威资料进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|方丈

编辑|方丈

前言:他活了50岁,竟然有30年时间是在青楼度过的。

听起来像是某种荒诞的传奇,却又真真切切地发生在历史的某个角落。

这位与李白、杜甫齐名的诗人,放飞了肉体,却在纷繁的欲望中依然守住了自己的灵魂。

他的生活,充满了色彩斑斓的放纵与无尽的孤独,他的诗歌中又藏着怎样的深邃哲理和人生智慧?为什么一个风流成性的男人,能在世俗的泥沼中保持如此清高的艺术境界?

天宠英才,却付之一炬杜牧,字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年人。

他的祖父杜佑官至宰相,全盛时期的杜家,富贵无双,乃一时之选。

杜牧自幼聪颖过人,家中藏书万卷,他博览群书,尤好兵法谋略。

年纪轻轻,文采飞扬,才气逼人。

少时的杜牧何等意气风发,他立志继承先祖基业,振兴家族,甚至是不凡。

家中长辈见他才情出众,对其寄予厚望,都认为他将来必成大器,光耀门楣。

谁曾想,命运弄人,一切都只是镜花水月,转瞬间化为乌有。

然而,人生无常,祸福相倚。

杜牧15岁那年,变故突生,祖父和父亲相继去世,而后杜家大厦将倾。

几个月内,府邸凋零,仆人尽散,一夜之间,只剩杜母和稚子相依为命。

从锦衣玉食到茹苦饥寒,命运戏弄着年少的杜牧。

不得已,母子二人只能寄居在破庙之中,每日靠野菜充饥,苟延残喘。

一晃十年过去,曾经的贵公子蓬头垢面,褴褛衣衫。

这样的生活,对一个勤奋好学、胸怀大志的少年来说,无疑是种折磨。

寒风刺骨的长夜,他不知流过多少辛酸泪。

看着母亲日渐憔悴的面容,杜牧的内心充满愧疚,发誓要改变现状,让母亲过上好日子。

十年寒窗,一朝天开地裂

十年寒窗,一朝天开地裂年少多才的杜牧并没有被命运击垮。

即便家道中落,母子流离,他仍不改好学之心,终日埋首诗书,磨砺自己。

不为良禄,只求上进。

心有多大,舞台就有多大。

杜牧明白,只有科举及第,才能彻底改变自己和母亲的命运。

于是,他更加刻苦用功,不分昼夜。

山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村。

只要付出汗水,希望的曙光终会到来。

终于,机会来了。

公元826年,杜牧遇到了人生的贵人狂士吴武陵。

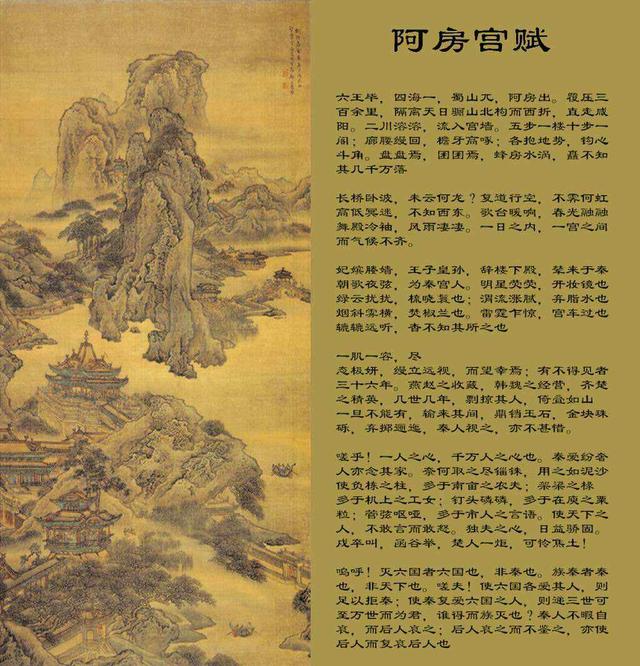

当时吴武陵看中了一篇《阿房宫赋》,对其才情倾倒,欲为其引荐。

恰逢杜牧要进京赶考,于是吴武陵便去游说好友、主考官崔祯祯。

杜牧一鸣惊人,榜上题名,高中进士第五名!自此,命运之门悄然打开。

十年寒窗,一朝天开地裂。

这一刻,杜牧热泪盈眶。

那些疾苦的岁月,终被苦尽甘来的喜悦冲淡。

他深知自己有多幸运,又倍感肩头责任之重。

掷笔从戎,壮志未酬高中进士后,杜牧被任命为弘文馆校书郎,成为一名京官。

然而,他的志向不在朝堂。

杜牧自小痴迷兵法谋略,胸怀报国之志,绝非埋没于案牍之臣。

平步青云本该是杜牧的宿命。

可惜,天不遂人愿。

他看透官场险恶,苦于不得志。

每每奋笔疾书,总担心哪天会触怒权贵,丢了性命。

内心的煎熬,如影随形。

恰逢好友沈传师奉调江西观察使,便邀杜牧随行幕僚。

年轻气盛的杜牧,欣然前往,只为躬逢其盛。

他以为远离权力中心,就能撇开勾心斗角,安心发展。

却不曾想,更大的考验在后头。

然而,天不遂人愿。

公元834年,牛李党争爆发。

牛党领袖牛僧孺欣赏杜牧的才华,力荐其出任扬州节度使。

本该奔赴沙场,建功立业,却不得不勉为其难地做一名地方长官。

在那个官场充满党争、派系倾轧的时代,杜牧左右为难。

他不愿依附任何一方,也不善阿谀奉承。

可这世道,哪容得下特立独行之人?于是乎,他渐渐被边缘化,壮志未酬,英雄无用武之地。

年少轻狂,一遇知己误终生在扬州任上的日子,杜牧过得很是落寞。

他整日与诗酒为友,夜夜笙歌。

《闲题》诗中"借问春风何处好,绿杨深巷马头斜",道尽了他的郁闷与不得志。

杜牧原本就放诞不羁,再加上年少轻狂,竟把人生寄托在烟花柳巷里。

当时扬州繁华,青楼满城,实在太易迷失自我。

或许在他看来,与其在畸形的官场煎熬,不如在温柔乡醉生梦死,及时行乐。

就在这时,他又遇到了张好好。

当年在沈府,杜牧与这位歌姬一见倾心。

只可惜有缘无分,她终究嫁与他人。

此番重逢,物是人非,不由添了几分伤感。

从此,杜牧越加放浪形骸,更是难以自拔。

他本就是个率性之人,行事又太张扬。

久而久之,在扬州,在洛阳,"杜十三"夜夜笙箫、花天酒地的名声就越传越远。

放纵声色犬马的生活,如同一潭死水,把杜牧越陷越深。

他明知这样下去不是办法,却又欲罢不能。

或许唯有在酒精和女色的麻痹下,他才能暂时忘却理想与现实的差距,才能麻醉那点点的悲凉。

天才自负,仕途坎坷再有才气,放浪形骸总要受人诟病。

杜牧又岂会不知?只是,已经太迟了。

公元835年,杜牧再次被贬,督洛阳监察御史。

恩师牛僧孺苦口婆心,三番五次劝诫,可杜牧依旧我行我素。

即便答应改过,也不过是暂时的。

每每午夜梦回,杜牧都为自己的堕落感到悲哀。

他真的想痛改前非,奈何诱惑太多,一时半会儿哪里戒得掉。

有几次他下定决心,埋头于公务,连着几天滴酒不沾。

可是,冷寂的夜晚,无尽的空虚又将他吞噬,只好再度逃避进声色犬马里。

李德裕掌权后,痛恨杜牧的所作所为,几次想将其斥退出朝。

奈何杜牧才华横溢,又有人多次保他,这才勉强免于被贬之祸,但仕途却一蹶不振。

天之骄子的杜牧,就这样被埋没了。

他不甘心,却又无可奈何。

这个时代,不容半点叛逆,不容一丝放纵。

可他偏偏不愿随波逐流,终日郁郁寡欢。

或许是个性使然,或许是心已死。

最后十年,他先后被贬为湖州刺史、黄州刺史,郁郁不得志。

公元850年,杜牧病逝,年仅50岁。

50年人生,大半耗在青楼,实在可惜。

临终前,他是否悔恨?是否哀叹?我们不得而知。

只是,一代才子,如此凋零,令人扼腕。

天才陨落,文章千古杜牧,这个风流才子、放浪形骸之人,就这样离开了人间。

一生五十载,三分之二都在烟花柳巷中虚度光阴。

然而,就是这样的他,文章气度,满纸豪情;诗词歌赋,字字珠玑,与李商隐齐名,号称"小李杜"。

《阿房宫赋》铿锵有力,抨击秦始皇暴政,千古传唱;"感时花溅泪,恨别鸟惊心",道出了他内心的郁结和不平;"银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤",这样的绝美意象,令人拍案叫绝。

即便身陷囹圄,杜牧的文采也没被埋没。

相反,他将满腔的愤懑化作笔下血泪,将孤寂压抑宣泄于诗歌里。

正是因为处境艰难,他才洞悉人间冷暖,才写出最真实感人的不朽篇章。

如果当初杜牧循规蹈矩,凭他的才学,必能平步青云。

可是,他偏要特立独行,宁可选择自我放逐。

或许惟有如此,才不负他桀骜不驯、傲视凡尘的灵魂。

像他这样的人,生来就不适合世俗的樊笼,只能在文字的世界里上下翱翔。

杜牧一生,心高气傲,志向远大,却抱憾终身。

或许,唯有在诗词歌赋中,他才能尽情抒发胸中郁气,才能安放那颗不甘平庸的心吧。

"十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。"

杜牧的一生,放纵不羁,意气风发,最终香消玉殒。

然而,正是这样的人生,酿就了他的文章气韵,塑造了一代诗坛宗师,让后人看到一个立体的、有血有肉的性情中人。

纵使肉体被红尘染指,但他的灵魂,依旧光芒四射。

纵使官场蹉跎半生,但他的文章,流芳百世。

生亦何欢,死亦何苦。

杜牧,愿你在另一个世界,仍旧潇洒快活。

你说:不如一醉解千愁,不如痛饮三百杯。

结语:本文素材参考了《旧唐书》《新唐书》《唐诗纪事》等史料记载,杜牧一生充满了传奇色彩,一个睿智聪颖的天才,如何沉沦堕落,如何郁郁不得志,值得我们深思。

或许,我们不该用世俗的眼光,去评判一个古代诗人的人生。

在那个动荡不安的时代,杜牧注定与主流格格不入。

他追求自由,渴望抒发内心的情感,却不得不面对残酷的现实。

在这种撕裂和挣扎中,他选择了自我放逐。