1949年,新中国刚成立,各行各业都需要重建和发展,农业也不例外。1950年,全国掀起了一场大规模的土地改革,超过3亿农民免费获得了土地。拿到地后,农民干劲十足,粮食产量大幅提升。不过,生产力跟不上,单产提高的空间不大。面对生产规模扩大带来的挑战,毛主席提出了一套创新的经济模式。他倡导农民通过互助合作的方式组织起来,这种新型的生产关系促使合作社的诞生,既符合时代需求,又顺应了当时的发展趋势。王国藩的合作社在众多创办的机构中脱颖而出,成为最引人注目的一个。王国藩和他带领的合作社多次获得毛主席的称赞。毛主席不仅接见了他十次,还在自己的文章里提到了他。然而世事难料,1978年,这位备受尊敬的榜样人物被撤去了所有职位。

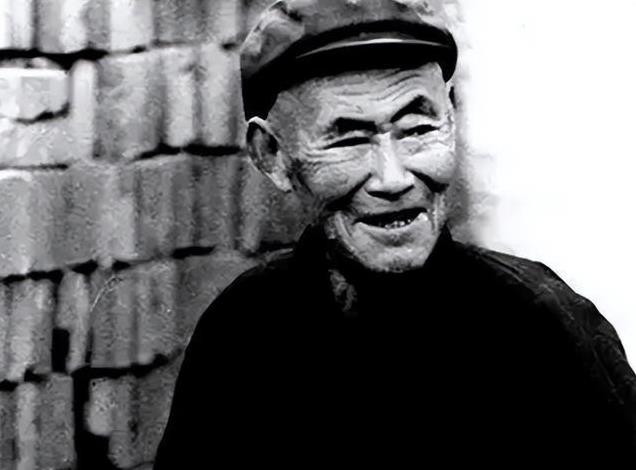

1920年,河北遵化的一个穷苦农户家里,王国藩出生了。19岁那年,王国藩投身革命,1941年入党。跟同期的干部比,他在军事和政治上不算顶尖,但在搞农业生产上,他绝对是数一数二的。中央一提出要搞农业合作社,他马上就带头干了起来。他把村里23户穷苦人家召集到一起,靠着仅有的三头驴,硬是建起了一个简陋的合作社,坚定地走上了自力更生的路。“三条驴腿”合作社的名字由来很简单。那时候村里穷得叮当响,连牛都买不起,全村就剩一头驴能下地干活。每到春耕,合作社得用这头驴,可没入社的村民也想借。这么一来,驴的使用权就被分成了几份,合作社只能算“三条驴腿”了。在资源极度紧缺的条件下,王国藩带领村民干出了件了不起的事——合作社头一年才23户人家,第二年就猛增到83户,粮食产量更是涨了快三倍。合作社没搞起来的时候,村里年年都得靠国家支援,光粮食就要二十万斤,救济粮至少五万斤,还得发一百多套棉衣过冬。可到了1955年,入了合作社的农户不光能养活自己,还多出来三万多斤粮食能卖钱。这下不仅自家吃穿不愁,还能帮衬别的村,日子越过越红火。日子越过越红火,村民们干劲十足。原本光秃秃的山头,经过大家共同努力,如今种满了果树和蔬菜,变成了一片绿洲。村里的牲口数量也大幅增加,现在有上百头,再也不用像以前那样,全村就靠一头驴过日子了。这个合作社的40多户村民,已经建了140多间新房子。

毛主席审阅了王国藩的工作汇报后,给予了大力的赞赏。基于这一认可,王国藩被选为社务管理委员会的主席。他坚持推行节约高效的合作社管理模式,带领村民取得了显著成果。在他的带动下,村里的粮食产量比去年提高了五成,部分作物更是收成翻倍。毛主席后来写文章时,常拿王国藩的合作社说事儿,夸他干得好,是个榜样。他还让各地都学学王国藩怎么搞合作社,把这套经验推广出去。随着农村合作社逐渐发展壮大,一些人的想法开始变得浮躁,他们觉得王国藩提倡的"勤俭办社"太过谨慎,认为应该放开手脚大干一场。然而,王国藩始终坚持自己的立场,反对冒进的做法,强调要精打细算,严格控制成本。1959年国庆那天,王国藩接到邀请去了北京,还上了天安门城楼。他穿着旧对襟袄和抿裆裤,觉得太寒碜,不敢跟别人站一块儿。他跑去跟周总理说:“我这身打扮不合适,要不我就不参加观礼了?”周总理笑着回答:“你是农民的代表,穿这样正合适!”听了这话,他鼓起勇气参加了观礼,还见到了毛主席。

在1957年至1969年的12年间,王国藩多次受邀前往北京,参与节日庆典或农业相关会议。在这段时间里,他与毛主席见面了10次,其中有8次两人握了手。毛主席特别关照王国藩,知道他来自北方,不太能吃辣,特意请他吃了两顿饭,还提醒他多夹些不辣的肉菜。1967年,他被提拔当上了领导,但即便职位变了,他还是照常下地劳动,从不摆架子。王国藩听说有干部谎报白薯产量,说一亩地能产百万斤,他当场就火了,直接怼道:"你种的白薯这么大个儿,一亩地能堆得下一万个吗?"

1969年,王国藩被选为中央委员,可他依然保持农民的穿着。1973年的全国代表大会上,毛主席在众人面前与他握手,那次会议中,毛主席只和两个人有过这样的互动。然而,在那段不寻常的十年里,他走错了路。当那段时期过去后,他失去了所有的职位,又回到了种地的生活。他没闲着,年纪大了还搞起了乡镇企业,75岁那年被推举为村办企业的名誉董事长,直到2005年因病去世,终年86岁。