1949年初春,淮海战事的余波未平,钱穆眼见局势日益混乱,随即启程南下寻求安定。刚到达广州没几天,他就接到老友来信请他去香港搞教育。谁也没想到这次跨过深圳河,竟成了他此生未能重返故土的诀别。直到1990年代初期,他才隔着罗湖口岸的闸机,见到了阔别三十余载的妻儿——当年襁褓中的婴孩,再见时已为人父母。在历史转折的十字路口,人们面对的抉择往往裹挟着血泪代价。重大决策的诞生过程,总与无法避免的牺牲相伴相生。当时代巨轮行至紧要关头,那些改变历史轨迹的抉择,本质上都是带着伤口的新生。站在命运的分水岭上,每个关键决策都如同淬火的利刃,必然要经历灼痛与锤炼。1990年国学大师钱穆临终前,在最后嘱托中特别强调:拒绝将身后之事安排在台湾。这位史学泰斗弥留之际的遗愿,与其毕生坚持的中华文化认同一脉相承。

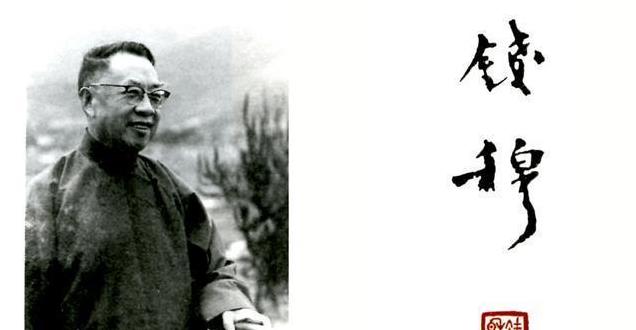

江南钱氏这个大家族在中国历史上可是响当当的,他们的家族史能往前推千年。最早的老祖宗要数五代十国那会儿的吴越国君主钱镠。钱穆出生于江苏无锡一个文化世家,祖辈世代读书。他父亲钱承沛是清末秀才,虽然家境逐渐衰落,但家族始终重视教育传承。少年时期钱穆便接受系统启蒙教育,十二岁丧父后依靠宗族设立的助学机构完成学业。三十五岁那年,经顾颉刚引荐,钱穆北上进入燕京大学当上讲师。没过多久,他凭借扎实的学术功底,陆续收到北京大学、清华大学的任教邀请。他主讲的"中国上古史""秦汉史"两门基础课程,以及专门开设的"中国近三百年学术史"选修科目,都获得了师生们的高度认可。抗日战争时期,钱穆随西南联大南迁至云南蒙自。目睹战局的严峻态势,这位历史学者在颠沛流离中完成了其学术生涯中影响最大的著作——《国史大纲》。这部诞生于烽火年代的史学经典,既承载着战时知识分子的家国情怀,也成为后人理解民族文化的重要窗口。抗日战争结束后,面对多方抛来的从政橄榄枝,他始终以礼相待却不为所动,坚持扎根学术领域深耕细作。据知情者回忆,当时不少重要岗位虚位以待,但他总以"学问未竟"为由谢绝邀请,将全部精力投入研究工作中。1947年深秋,著名学者钱穆正式入职江南大学,开始在此从事教学工作,同时被聘任为该校文学院主要负责人。此次职务调整正值江南大学筹办初期,钱穆作为国内知名文史专家,开始在这所新兴学府承担教学管理与学科建设工作。当解放战争进入关键阶段,三大战役接连打响之际,国内知识界人士纷纷站在人生十字路口。作为深耕历史研究领域的知名学者,钱穆此时同样需要作出影响深远的个人抉择。这段烽火岁月中,文化精英们普遍面临着关乎未来走向的艰难选择,钱穆的处境正是当时中国知识分子的典型缩影。说到胡适的学术观点,有个趣事值得聊聊。不少人可能不知道,这位提倡"面包比自由重要"的学者,年轻时可是苏联的忠实粉丝,甚至在报纸上和主张"革命需要流血牺牲"的徐志摩公开论战。但自从他亲自去莫斯科转了一圈,整个人的政治态度就完全变了样。面对人生关键时刻的取舍,这位史学大家的选择格外清晰——在众多亲友的殷切劝说中,他婉拒了所有挽留,毅然前往南方暂避风头。深谙千年治乱之道的学者,自然比常人更明白时代浪潮下的人心所向。1949年初春,钱穆辗转来到华南重镇广州。此时这座南方都会正笼罩在时局动荡的阴云之下。未料仅仅驻留六十余日,这位国学大师便做出了重大抉择——接受香港教育界邀约北上港岛。促成这次迁徙的深层原因,既有其政治立场与新生政权存在分歧的考量,也源于其治学理念与当时台湾史学界主流学派格格不入的学术处境。

钱穆前脚刚离开,几乎同一时间,官方就将他列入了“三大反动文人”的黑名单。这个轰动性的政治定性来得极为突然,当时在场的工作人员都记得那份文件下发时墨迹未干的样子。初到陌生的香港时,他凭借在学界的影响力很快获得转机。华侨工商学校迅速向他递出橄榄枝,聘请其担任教职并主持夜校项目。当地实业家王岳峰得知办学计划后,主动出资租赁了专用教学场地,帮助这位新来的教育者站稳脚跟。从居无定所到拥有固定工作场所,他的生活轨迹逐渐步入正轨。上世纪50年代开始,原来的夜校正式改名为新亚书院,成为香港当时唯一以中文授课的高等院校。随着时代发展,1963年香港政府决定筹建新的高等学府,把新亚书院、联合书院和崇基书院整合在一起,组建了香港中文大学,校名由钱穆先生亲笔题写。因办学理念与继任校方负责人产生分歧,钱穆于1964年选择卸任。就在他离职后不久,香港迎来重大转折期。社会氛围骤变之际,这位历史学者敏锐察觉到潜在危机,当机立断携妻子乘船赴台。此次搬迁时间节点恰逢政局剧变前夕,展现出其作为知识分子的生存智慧。蒋介石对他的到访持开放态度。其实1942年那会儿,老蒋就曾向他抛出橄榄枝,希望他能出任某个职位,不过被他客气地回绝了。有意思的是,虽然吃了闭门羹,老蒋倒也没摆架子,反而特别关照地说往后要是手头紧或碰上啥难处,可以直接找国民政府帮忙解决。传闻钱穆先生在台北置办寓所时,时任领导蒋经国得知消息后,亲自到访了解情况,当即指示阳明山管理局负责装修工程,并承担全部建设费用。这座由蒋经国亲笔题名"素书楼"的雅致居所,成为钱穆晚年栖身之地,他在这里潜心治学二十余载,直至生命终点。

1989年前后,随着台湾民进党势力迅速扩张,国学大师钱穆因与国民党高层交往密切而遭政治打压。其长女钱易结束海外学术交流后赴台探亲,却遭绿营人士指控隐瞒大陆政协委员身份。面对"知情不报"的指控,钱易不得不提前结束行程返程。未料民进党持续发难,以"违规占用政府物业"为由,对钱穆居住数十年的素书楼展开产权追讨行动,最终迫使这位九旬学者迁离寓所。年逾九旬的国学大师钱穆在双目失明后不得不离开生活多年的素书楼居所,搬离三个月后溘然长逝。这位民国时期著名的历史学家晚年遭遇视力完全丧失的困境,最终在迁出故居后不到百日便结束了他跨越世纪的学术人生。

据媒体报道,台岛近日爆发民间抗议浪潮,民众对民进党当局处理历史建筑的做法提出强烈质疑。在舆论压力下,台北市府日前将原素书楼建筑群更名为钱穆纪念园区,并由市长亲自前往向钱穆遗孀胡美琦致意。面对官员的慰问,这位九旬老人当场直言:"把活人生活场所变成死者纪念馆,这样的处理方式实在令人心寒。"钱穆先生生前明确表示不愿安息于台湾,留下遗嘱强调这一意愿。尽管台北有关方面曾提议将他安葬当地,但家属坚决反对,最终遵照其遗愿未在台安排后事。1991年,钱穆遗孀特意从台湾返回大陆为已故丈夫寻找长眠之所。这一特殊行程立即引发大陆官方关注,相关部门迅速作出积极反应。在地方干部陪同下,钱穆夫人走访了三处候选地,最终选定苏州吴县石皮山一处僻静之地作为安葬场所。据随行人员回忆,钱穆夫人虽面对多个选择,却特别中意这个环境相对普通但幽静少扰的位置,亲自敲定了先生的安葬事宜。