1916年,从海上运来一副灵柩,所有在场的人都神色悲伤地看着它,透过这副灵柩,人们仿佛看到了一位一辈子都急于救国的英雄。

几天后,在中国的上海,举行了近代的第一个国葬。

上海的各界人士纷纷前来吊唁,学生和工人们更是自发前来送葬,举国上下一片悲痛之情。

棺中躺着的人究竟是谁,让社会各界人士前来吊唁,更是为他举行了近代的第一次国葬。

他就是被人们誉为护国将军的蔡锷

蔡锷将军的一生都在为了中国的民主革命做出贡献,孙中山先生更是为蔡锷题挽联:平生慷慨班都护,万里间关马伏波。

一、确立志向

1882年,清朝末期,在湖南邵阳的一户贫农家里,一个新生的婴儿降生了。

据说母亲在临盆之际梦到了一头温顺的老虎在长满松翠的山头上向她走来,

于是便给婴儿起名蔡艮寅,字松坡,而蔡锷则是后来改的名字。

年少时的蔡松坡聪慧过人,在当地一所私塾读书,13岁时便中了秀才。

而在赶考时也发生过一件非常有趣的事情。

年幼的蔡松坡因为个头较矮所以父亲让他骑到肩膀上,这时旁边有人出言嘲讽道:子骑父做马。

而蔡锷思考片刻,回应道:父望子成龙。

由此也能看出年少时的蔡松坡确实聪颖过人

在后来的几年里,蔡松坡依然刻苦学习,在18岁时就考上了梁启超在湖南创办的时务学堂。

当时正值戊戌变法时期,梁启超等人为了培养改革人才,创办了多所学堂,而蔡松坡也顺利考入了时务学堂的第二期。

进入时务学堂的蔡松坡虽努力学习,但在全部的学员中并不显眼。

为了更好的与梁启超等老师交流,蔡松坡常常撰写长篇的文章并抒以己见。

而梁启超则会在文章的下面批语,蔡松坡就在批语的下面继续写出自己的想法。

就这样,两人常常在书面交流各自的想法,一来二去,梁启超也认识了这个聪颖且具有想法的青年。

就这样,青年时期的蔡松坡度过了一段值得怀念的学堂生活。

不久,戊戌变法失败,其中之一的谭嗣同写下了千古名句:我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。

而看到这一切的蔡松坡明白,清政府的腐败已无可救药,改革并不能彻底改变现状,现在的中国急需一场革命。

这时的蔡松坡也在反思这几年学习的目的,意识到了日后的中国需要的更多是具有军事才能的人。

于是蔡松坡毅然决定弃文从武,而在当时,中国并没有一所像样的军校。

因此,满腔热血的蔡松坡踏上了去往日本军校的旅程。

二、革命救国

在日本留学的日子里,蔡松坡一边刻骨学习各种先进的理论知识,一边探索救国救民的道路。

他认为中国之所以羸弱不堪,积重难返,从本质上是思想教育的落后,这一点从以往的洋务运动,戊戌变法的失败已经可以看到。

于是在一九零二年的二月,在梁启超创办的新民丛报发表文章,称现在的中国需要的是质的变化,目前的中国需要的是军国主义。

在同年的十一月,蔡松坡又顺利考入东京陆军士官学校,在这里开始了最后的学习。

由于蔡松坡在军事上的天赋和聪明的才智,他和当时同在日本留学的蒋方震和方准孝并称为中国士官三杰。

此后,他便开始着手考虑改革中国军事的计划,以图实现军事强国,而另一方面也考虑是否在中国实施革命的道路。

终于,满心抱负的蔡松坡迎来了他人生的第一个机会。

1899年,与蔡松坡等人一同来日本学习的唐才常认为时机已到,准备回国发动起义,在唐才常的鼓动下,一腔热血的蔡松坡跟随他经上海回国。

1899年末,唐才常通过号召社会各界人士和新军中的一些士官和士兵组成武装力量并成立“自立军”。

而蔡松坡因为过于年轻,唐才常以及自立军的一些高层对他始终放心不下,于是给他安排了一个负责联络的职务,这也间接保护了他。

而1900年,在自立军还未起义时就遭到了清政府的残酷镇压,许多蔡松坡的好友和同学都在这场镇压中丧命。

这件事也让蔡松坡意识到起义必须要有足够的准备,否则就是白白流血牺牲。

同年,蔡松坡改名为蔡锷,以此明志。

回到日本后的蔡锷由于经历了失败的革命,所以更是疯狂学习各类知识,并且创办了多个组织。

其中包括游学编译社和留学会所,专门用来招揽有才华的留学生,而事实证明在之后的辛亥革命中,其中的许多人才都出自这里。

1904年,蔡锷正式从军校毕业,成绩虽然位列第三但却仅次于前两位的蒋百里和张孝准。

毕业后的蔡锷同他们二人又一次回到中国,而这一次却不是为了起义。

当时的中国民不聊生,各地都有起义军,清政府也急缺人手,江西巡抚聘请蔡锷为将弁学堂总教习及监督。

1905年,应广西巡抚李经羲之请,蔡锷就任广西新军总参谋官兼总教练官,并兼随营学堂总理官。

在广西的这段时间,蔡锷一直秘密筹备起义,经历了之前的失败,他明白起义不是一朝一夕,必须准备充分。

在筹备的同时,蔡锷也广交各界人士,其中包括兴中会的成员。

不久,蔡锷由广西调往云南,担任新军第十九镇第三十七协协统。

正巧当时清政府命令各地广练新军,于是蔡锷在当地大刀阔斧的进行军事改革并创办军事学堂,这也为后来的起义军打下了坚实的基础。

据学堂里的学生们说,蔡将军最喜欢的事就是先让一匹马跑起来,然后从马的后面一跃而上,十分的威风,每当此时,学生们都会对蔡将军佩服得五体投地。

可以说在学堂里这段时间是蔡锷相对来讲较为轻松和愉快的时期。

1911年,武昌起义爆发,辛亥革命开始,蔡锷利用手中的军队迅速拿下云南,并在之后出兵西藏和贵州等地。

1913年,清帝退位。

同年,袁世凯继任中华民国大总统,而蔡锷也就顺理成章的成为了袁世凯政府的手下。

年末时,蔡锷被袁世凯调任至北京,表面上是加官晋爵,实际上是为了监视蔡锷。

在好不容易看到一个和平统一的中国后蔡锷无心讨伐,于是整天装作若无其事的模样来哄骗袁世凯,让袁世凯认为自己并没有威胁。

在京时,蔡锷常常与阎锡山,蒋方震等人讨论开展研究会,探讨一些军事方面的理论。

也就是在这期间,袁世凯办下了两件大事,成为了他倒行逆施,复辟帝制的开始。

其一是派杀手杀害了致力于建设民主共和政权的宋教仁。

其二则是与外国银行秘密签订了2500万元的贷款,为日后复辟帝制的内战做准备。

在发生了这两件事之后,蔡锷才发觉袁世凯称帝的野心,于是计划出逃北京,去往日本。

而此次出逃的计划是蔡锷的一位红颜知己小凤仙为其谋划的。

小凤仙原本是北京青云阁的一位风尘女子,因蔡锷与同僚来此会面时与蔡锷结识。

小凤仙在得知蔡锷的想法后第一时间与他共同制定了出逃计划,其中包括如何掩人耳目并且甩掉一直跟踪的特务。

最终,在几经周折后,蔡锷来到了火车站前,在告别中,蔡锷对小凤仙说出了那句“七尺之躯,已许国,再难许卿”的名句。

三、护国起义

离开北京后,蔡锷前往日本拜访了原来的老师梁启超并且会见了孙中山。

彼时的孙中山由于二次革命的失败被迫逃亡日本,在得知袁世凯准备称帝的消息勃然大怒却又无可奈何。

而蔡锷的到来给了他希望,于是在一番商讨过后,孙中山与蔡锷决定发起护国讨袁运动。

值得一提的是,此时的蔡锷已经患有严重的肺病,不时会有咳血的症状。

从日本回国后蔡锷火速前往了自己昔日的地盘云南。

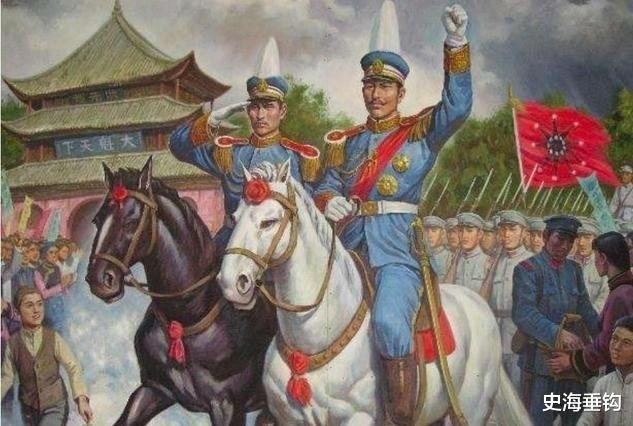

1915年,蔡锷与唐继尧在云南歃血为盟,并号召全国各省独立,要求袁世凯取消帝制,惩办帝制祸首。

起义军的势力越来越壮大,一些以前蔡锷的部下也闻声前来,其中就包括朱德。

但令人们感到震惊的是,几年前前往北京时的蔡锷是何等的意气风发,而今却身患重病,羸弱不堪,唯一没变的是眼中坚毅的眼神。

轰轰烈烈的护国运动就这样展开,护国军以蔡锷为代表,南方各地响应,一时间捷报频传。

1916年,袁世凯在全国各地的讨伐中病亡,持续了一年的护国运动也以胜利告终。

袁世凯死后,黎元洪出任中华民国的新一任总统并任命蔡锷为四川督军兼省长。

当时的蔡锷已患有严重的喉癌,在来不及处理各项事务就远赴日本治病,于1916年的11月8日去世,享年34岁。

1917年,蔡锷的遗体从日本运往上海,当地政府为蔡锷举办国葬,也就是开头发生的那一幕。

他的老师梁启超致辞:“国民赖公有人格,英雄无命亦天心”。