1973年12月21日,毛主席在中南海主持了一次军事委员会会议。会上,他下达了一个关键指令,要求全国八大军区的司令员互相交换工作地点。

在此之前,他征求了邓小平、周恩来、叶剑英等人的看法,大家都对这个决定表示支持。毛主席为什么会做出这个决定?他认为,长期固守同一职位容易让人产生惰性,影响工作积极性。为了推动国家长远进步,毛主席在会议上做出了这一重要决策,旨在激发活力,促进国家持续发展。这个决定一公布,不少司令员心里都不太舒服。大家觉得自己在当前岗位上干了这么久,已经习惯了工作流程和环境,要是突然调到新岗位,面对陌生的工作内容和环境,短时间内肯定很难适应。尽管心里有些不安,但大多数人还是选择了默默接受,按照上级的指示去做了。韩先楚是唯一一个向毛主席表达了自己心中顾虑的人。

散会时,毛主席特意叫住了韩先楚。他没提工作调动的事,反而聊起了自己的牙病,问韩先楚他的牙齿要不要去补一下。"领导,您最好还是去休息一会儿,这样对身体好。"韩先处关切地建议道。"没错,牙齿出了问题就得修,我刚好有颗牙需要你处理!"毛主席一开口,韩先楚立刻领悟到,主席这番话的重点并不在表面意思上。韩先楚明白,要是自己因为私事不听从安排,很多人心里也会觉得不公平,以后可能还会效仿他的做法。最后,韩先楚按照上级安排,前往兰州军区担任司令员职务。

出发前,毛主席特别交代:“你到了那边可别为难冼恒汉,他这人一向本分厚道!”然而,短短两年后,毛主席就收到了冼恒汉的一封"举报信",信中到底说了些什么内容?韩先楚于1913年2月14日在湖北红安县出生。他在14岁那年就投身了农民起义的队伍,1930年成为一名中国共产党党员,随后经历了抗日战争、解放战争,还参加了抗美援朝等重大战事。

战场上,他用兵如神,行动迅速,决策干脆,赢得了众人的钦佩。正是这种与众不同的战术风格,让他得到了“旋风司令”的美誉。1955年9月27日,在中南海怀仁堂,毛泽东主持了授衔仪式,韩先楚被授予上将军衔。然而,在最初拟定的授衔名单中,韩先楚仅被列为中将。毛主席审阅名单后,提笔批示道:“韩先楚立有战功,应由中将晋升上将。”许多老战士听到毛主席这句话,心里都觉得不太对劲。虽然韩先楚这些年立下了不少战功,可要说到资历,他还真不够格当上将。那时候他入党才25年,根本达不到上将的资格。毛主席随后的一句话,立刻让全场反对的议论声消失得无影无踪。让我们铭记,他在解放海南的战斗中立下了不可磨灭的功勋!这话一说完,在场的人都你看看我,我看看你,全都没话说了,都表示认同。

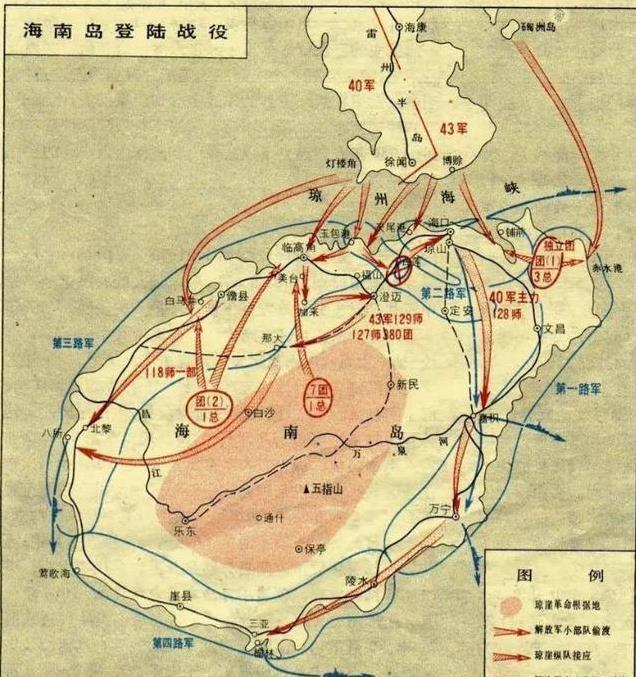

在海南岛战役中,韩先楚的贡献究竟有多大?毛主席对此有过这样的评价:要是再拖上两个月,海南岛很可能就跟台湾一个样了!韩先楚与这句话之间究竟有着怎样不可分割的联系?1950年,毛主席计划解放海南岛,在制定作战方案时,韩先楚将军提议将进攻日期提前。韩先楚详细阐述了自己的看法,他认为只有加快行动节奏,抓住敌方松懈的时机,才能打他们一个措手不及,给予致命打击。要是拖得太久,等于给对手更多机会恢复元气,到那时再想打赢,难度可就大大增加了。

不过,那时韩先楚的想法没得到支持。原因在于我军之前在金门登陆战里吃了败仗,事后大家都在反思,从中学习经验教训。最后,大家总结出失败的关键在于事先准备不足。为了避免再犯同样的错误,所有人都觉得应该在充分准备之后再开始行动。韩先楚心里也有类似的顾虑,但他觉得要是等到所有条件都完备再行动,反而给了对手充分备战的机会。等真打起来,咱们的损失可能会更大。不如趁敌人没防备时突然出击,用最小的代价赢得最大的胜利!韩先楚制定的作战方案和判断是否准确?

1950年4月6日,距离上次会议已经整整两个月了,作战计划却迟迟没有进展。韩先楚实在等不下去了,便以个人身份向中央发送了一封电报。电报里详细写明了他在海南岛战役中的个人见解和主张,他强烈建议上级尽早发动进攻,避免拖延带来不必要的变数。毛主席收到电报后,认真阅读了里面的作战分析和理由,经过仔细考虑,于4月10日同意把作战行动的时间往前提。4月16日那天,韩先楚带着四十军的六个团,坐着300多条木船跨海前进。第二天天还没亮,他们就与敌人打起来了。敌人的炮火轰鸣中,韩先楚镇定自若,从容不迫地部署战斗策略。经过数月的刻苦训练,原本不熟悉海上作战的我军战士们,如今个个都成了海上的猛将,他们毫无惧色,向敌人发起了狂风暴雨般的攻势。经过第四十军和第四十三军的联合围剿,敌军最终溃不成军,仓皇逃窜。

需要解释的是,第四十三军团在战斗打响前悄悄过河,之后埋伏在敌军后方,这也是整个战役中一个关键的战术安排。海南岛刚解放没多久,抗美援朝战争就爆发了。在这关键时刻,毛泽东深有感触地说,要是解放海南岛的时间推迟两个月,恐怕它就会像台湾一样难以收复了。在这场关键的战斗中,韩先楚的表现堪称卓越,他的贡献不可小觑!这位久经沙场、功勋卓著的名将,为何会招致冼恒汉写举报信?冼恒汉家境并不富裕,他在家里是老二,上面有个哥哥,下面还有个弟弟。

妈妈身体虚弱,爸爸成了家里唯一的依靠。他六岁时,长期劳累的爸爸终于撑不住,病倒了。母亲强撑着病体,开始照料孩子的生活。冼恒汉心思细腻,看着母亲操劳,心里不是滋味,总想为母亲分担些重担。冼恒汉打算出门干点体力活,好减轻母亲的负担。可母亲一眼就看出了他的聪明才智,觉得这孩子天赋异禀。她心想,家里再穷也得供他上学,不能耽误了他的前途。通过努力,他有望改变命运,或许能摘掉贫困的标签。最终,冼恒汉没有让母亲失望,成功考上了师范大学,并于1927年顺利毕业。1929年,百色起义打响时,刚满18岁的洗恒汉毅然投身其中。1931年,冼恒汉成为一名共产党员,随后被派往红军独立团,担任师部第一连的指导员。在军队里,像他这样有文化、能读会写的大学生非常少见,因此在共产党的队伍中,他就像一块珍贵的宝贝。

冼恒汉担任指挥官时,对手下的士兵管得很严。他明确规定,战斗结束后,士兵们不能私自把缴获的枪支弹药塞进自己的口袋。每个战士都得听指挥,把缴获的东西统统上缴,一件都不能私藏。正是这种光明磊落的态度,让大伙儿打心眼里佩服他,打那以后很多人都特别敬重他。1955年,冼恒汉被任命为兰州军区第一政委,同年他还获得了中将军衔的荣誉。冼恒汉担任兰州军区第一政委后,一直认真负责地做好本职工作,始终把老百姓的困难放在心上。他经常深入民间,与老百姓一起干活,渐渐地,他在群众心中的分量越来越重。这位备受尊敬的政委,为何会突然给中央写举报信?他在信里到底说了些什么?

1975年9月,毛主席收到了冼恒汉写的一封信,表面上看像是“告状”,但实际上并非如此。冼恒汉在信中没有指责韩先楚的过错,也没有把责任推到韩先楚身上,他只是客观地说明了两人之间存在的实际分歧。冼恒汉提到,自从韩先楚调任兰州军区担任司令员以来,他在军区管理和士兵训练方面进行了一系列改革。韩先楚初到兰州,就直截了当地分享了他对当地边防建设的看法和改进意见。在部队里,无论是重要决策还是日常事务,韩先楚总是和其他干部,包括冼恒汉在内,意见不合。时间一长,这种持续不断的矛盾让冼恒汉感到非常不舒服,无法继续忍受。

由于健康问题,韩先楚无法长期驻留兰州,需要在首都北京开展工作。那时韩先楚正在休养,兰州的干燥气候对他的健康恢复不利,无法久留,因此他决定去北京疗养。冼恒汉对此表示理解,他认为这是很自然的事,工作再重要也得先顾好自己的健康。每当遇到重大抉择,他总要通过电报向韩先楚征求意见。可每次集体拍板的事儿,一到韩先楚那儿就卡壳,这让兰州军区的工作节奏慢了不少,在部队里也惹出了不少麻烦。冼恒汉说,他愿意听取各种意见,但韩先楚的做法好像完全否定了自己多年的付出,导致两人在工作中产生了不少矛盾。在了解了整个事件的来龙去脉之后,毛主席立刻安排叶剑英去协调处理两人的矛盾。

叶剑英一见到冼恒汉,开口说的第一句便是:你们俩就像被关在同一个笼子里的两只斗鸡,整天你争我斗,我夹在中间真不知道该怎么处理才好。冼恒汉察觉到叶剑英神情中的犹豫,主动表示自己愿意离开兰州。叶剑英听完,直接回绝了冼恒汉的请求。在他看来,冼恒汉在兰州军区当第一政委这么多年,早就对那儿的风土人情和实际情况摸得门儿清了。在他看来,眼下除了冼恒汉,再没有第二个人能像他一样适合这个岗位。冼恒汉和叶剑英聊了聊,渐渐听出了他话里想表达的意思。叶剑英建议他和韩先楚在工作中多磨合磨合,工作中难免会遇到问题,关键是要互相理解,把各自该做的事做好。不过,这件事最后也没能真正解决。

1977年6月,冼恒汉到北京参加会议,但会议上的消息让他心情沉重。在会议期间,毛泽东宣布解除冼恒汉的所有职务,这让他感到十分痛苦。去年还在勤勤恳恳带领群众脱贫的冼恒汉,怎么突然就被撤职了?1976年,冼恒汉到了甘肃的通渭县,他了解到这个县在当地是有名的穷地方。这里雨水稀少,老百姓常常吃不饱肚子。看到这种情形,冼恒汉立刻想出了办法:建水渠、整修山地农田、搞养殖等十招,来解决粮食问题。他不仅亲自动手下地帮农民干活,还带动了整个甘肃的农业发展。粮食产量从1969年的50亿斤一路飙升,直接突破了百亿大关。自那以后,冼恒汉在乡亲们心中的地位愈发崇高,大家对他更加敬重和支持。

这位全心全意为人民服务、尽心尽力的第一政委,在众人眼中似乎找不到任何理由让他卸任。紧接着,毛主席直接说明了撤掉冼恒汉职务的具体缘由。当时正值关键阶段,甘肃省内部却发生了派系纷争。作为兰州军区第一政委,冼恒汉在这件事上有着不可推卸的责任。此外,最关键的是,冼恒汉过去曾实施过一些“左”倾的政策。因此,中央必须对他所犯的重大过错进行应有的处理。得知这一消息,冼恒汉心里百感交集,巨大的冲击让他难以承受,整个人也渐渐变得虚弱起来。