贺子珍返回国内后,内心最渴望见到的人便是毛主席。然而,令人惋惜的是,从1947年至1976年,贺子珍在这漫长的岁月里,仅有一次机会与毛主席会面。

贺子珍长期奔波于上海、福建和南昌之间,岁月的痕迹深深印刻在她的面容上。她的老战友曾志曾专程前来探望她。

曾志见到满头白发的贺子珍时,心中感慨万千。1959年,贺子珍能够与毛主席重逢,这背后离不开曾志的帮助。

【曾志和贺子珍感情深厚】

在井冈山时期,朱毛红军的队伍大约有五千多人,但其中女性成员寥寥无几,最多不过十几人。

贺子珍正值青春年华,1927年与毛泽东相遇时,她年仅18岁。

曾志与贺子珍在井冈山时期被誉为杰出的女性代表,她们如同两朵并肩绽放的莲花,在当地享有极高的声誉。

她们身着由红军被服厂制作的蓝灰色制服,腿上缠着绑带,头戴红军帽,脑后垂着两条小辫子,在众多红军士兵中显得尤为突出。

曾志比贺子珍年轻,总是亲昵地称呼她为“姐姐”。1927年,毛泽东带领队伍上井冈山时,贺子珍与他相识,并在一年后结为夫妻。曾志与贺子珍关系十分亲密,如同亲姐妹一般。

在加入井冈山革命队伍之前,曾志担任湖南特委的秘书职务,而贺子珍则是湘赣边界特委的秘书。在当时规模有限的红军队伍里,她们两人是最早步入婚姻的成员,因此被大家亲切地称为“大姐”。

1928年龙源口战役取得胜利后,贺子珍和曾志分别了相当长的一段时间。直到三个月后,两人才重逢。此时,曾志已经怀孕,而蔡协民则满脸喜悦,笑得非常开心。

11月过后,曾志顺利产下一名男婴。贺子珍与毛泽东商议,觉得应该给曾志送些礼物表达心意。毛泽东稍作思考,决定派人送去一只鸡和半斤盐作为贺礼。

贺子珍去探望曾志时,两人挤在同一个被窝里,聊得热火朝天,好像话题永远说不完。那天夜里,曾志向贺子珍透露,由于战乱,她打算把刚出生的孩子送给别人抚养,以免孩子跟着受苦。

贺子珍对此感到十分意外。然而,由于条件艰苦,带着孩子只会影响整个队伍的行动。孩子满月时,曾志忍痛将孩子托付给了他人。

1929年,毛泽东与贺子珍抵达宁冈时,主力部队正准备向赣南进发。毛泽东注意到曾志不在场,便立即派人送信催促她尽快前来会合。

对曾志和贺子珍而言,随红军向赣南进军的经历,是她们一生中难以磨灭的记忆。这支跋山涉水的队伍规模不大,除贺子珍外,伍若兰等女战士也在其中,总共不过十人左右。

1929年6月,毛泽东和贺子珍抵达龙岩,并在此居住了相当长的一段时间。他们的住所与曾志的家仅一窗之隔,彼此开窗即可清晰对话。

贺子珍说话声音洪亮,与毛泽东争执时,连曾志都能听清每一句话。曾志偶尔会劝她:“子珍,别再说了。”

曾志到毛泽东家中拜访时,毛泽东偶尔会跟她开些小玩笑。当曾志准备离开苏家坡时,毛泽东特别叮嘱她:“子珍现在不方便行动,你留下来照看她吧。”

曾志摇摇头回应:“我还有自己的任务,哪有时间帮忙接生。”毛泽东了解他们关系密切,便正色道:“我就是要你去照料。”

两人僵持了许久,最终曾志表态:“你安心离开吧,就算你不提,我也会好好照顾子珍的。”

可惜的是,曾志未能等到那一天。1929年12月,蔡协民接到任务前往福州开展地下工作,曾志则被调派到福建任职。

分别之际,贺子珍紧紧握着曾志的手,久久不愿松开。曾志安慰道:“别担心,我很快就能回来。”最终,这对形影不离的好友不得不暂时分开。

1939年,曾志历经十年后重返延安,却未能与贺子珍重逢。原来,贺子珍早在两年前就已前往苏联。

贺子珍在长征期间受了重伤,长期忍受身体伤痛。她渴望继续学习,最终决定离开延安。

1947年,贺子珍从国外归来,与她们重逢时,国内外局势早已今非昔比。

【庐山重逢,人生最后一面】

贺子珍在苏联的经历极其坎坷。她刚出生的孩子廖瓦不幸夭折,随后她的丈夫与他人再婚,紧接着女儿娇娇又患上了重病。这些接踵而至的打击最终导致她精神崩溃,被送进了精神病院。

1947年,王稼祥赴苏联就医,期间了解到贺子珍的处境,便立即向毛泽东发去电报。毛泽东迅速回复,批准贺子珍回国。

贺子珍在苏联度过了将近十年的艰难岁月,最终回到了祖国。她刚回国时住在哈尔滨,许多曾经一起战斗的老朋友得知她回来的消息,纷纷前来探望。

在沈阳担任市委委员兼职工部长的曾志,下班回家后,陶铸告诉她一个消息:贺子珍已经从莫斯科返回,目前就在沈阳。

曾志仔细算了一下,发现和贺子珍已经分开整整18年了。回想起当年一起经历的战争岁月,她心里百感交集,立刻决定去探望这位老朋友。

贺子珍正在家里和娇娇待着,突然听到有人进门喊了声“子珍”,她吓了一跳。回头一看,发现是曾志。

“是我。”

贺子珍眼眶湿润,与曾志紧紧相拥。曾经她们都是青春少女,如今已步入不惑之年,时光荏苒,世事变迁。

“子珍,你还记得咱俩分开是哪天吗?”

我清楚地记得,自从红四军转移到江西作战后,我们就再也没见过面。算起来已经17年了,差不多快20年了。

曾志心中感慨万分,与贺子珍畅谈了许久。在交谈中,曾志提到自己最近结识了一位名叫陶铸的战友,认为他为人可靠且值得信赖。

贺子珍轻轻点头,回忆起那些为革命献出生命的战友,眼中泛起泪光。曾志接着说道:"那时候,蔡协民被捕牺牲后,我和陶铸为了工作需要,假扮成夫妻。没想到后来假戏真做,真的走到了一起,还生了一个孩子。"

曾志回忆起往事,不禁流下眼泪。她感慨道:“革命给女性带来了太多苦难,尤其是我们这些女红军,牺牲实在太大了。”话音刚落,她和妹妹紧紧相拥,泪水止不住地流下。

曾志后来对贺子珍提到,自己在1939年曾专程前往延安寻找她,但那时贺子珍已经不在那里了。

这次对话让两人都感到非常愉快,曾志对贺子珍的经历也深有同感。多年后,贺子珍与毛主席在庐山的那次会面,曾志在其中起到了关键作用。

1959年7月,中央决定在庐山举行一次重要会议,这就是后来众所周知的庐山会议。就在前一年,贺子珍刚从上海搬到南昌生活。这次会议期间,不少昔日战友前来探望她,曾志也是其中之一。

曾志再次见到贺子珍时,心情十分复杂。她记得上次见面时,贺子珍还充满朝气,如今却已白发苍苍,完全变了一个人。

曾志与贺子珍交谈后,心情沉重。她了解到,自1947年贺子珍回到中国后,始终未能与毛主席重逢。

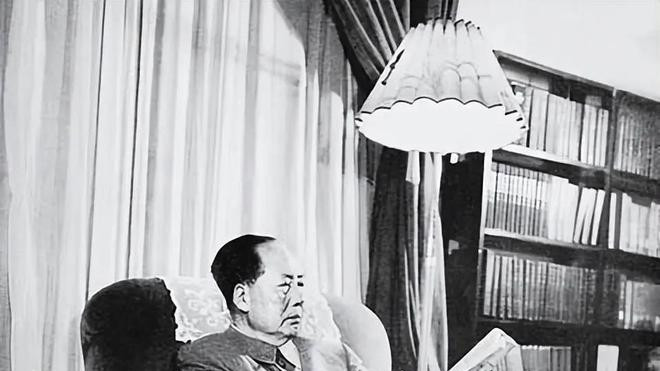

最终,她决定直接找毛主席谈谈。那时毛主席住在庐山的别墅,曾志前去拜访,一见面就对毛主席说:“主席,我在山下见到了子珍。”

毛主席一听到贺子珍的名字,立刻紧张起来,急忙问道:“她现在情况如何?”

曾志提到:"她状态不错,聊起过去在赣南的经历时,记忆清晰,身体似乎也没什么大问题。"

毛泽东对曾志表达了深厚的情感,他感慨道:“唉,我们可是做了十年的夫妻啊。”当时正在处理事务的毛泽东暂时停下手中的活儿,温和地对曾志说:“我真的很希望能再见她一面。”

曾志立即回应道:“是的,您应该和她见一面。”

这件事交给汪东兴处理吧。

曾志立即联系了汪东兴,汪东兴觉得这件事非常重要,必须严格保密。接着,他联系了江西省委书记杨昌奎,让杨尚奎安排一个新人去接贺子珍上山,这个新人不能和老干部有过多接触。

杨尚奎立刻决定派妻子水静前去。尽管水静比贺子珍年轻二十岁,但由于杨尚奎经常探望贺子珍,水静与她关系融洽。此外,许多老同志对水静并不熟悉,这也使得她成为合适的人选。

贺子珍悄然前往庐山的计划就此启动。

1959年7月8日,南昌某住宅区驶出一辆黑色红旗轿车,沿着蜿蜒曲折的道路,穿越山区,驶入“南九公路”,径直向庐山方向前进。

坐在车内的人,正是毛泽东的前妻贺子珍。

在前往庐山之前,水静仅对贺子珍提及此行是为了避暑,并未透露其他细节。因此,贺子珍在见到毛主席时,完全处于毫无预料的状况。

7月9日傍晚,水静领着贺子珍来到一处住所。直到走进房间的那一刻,贺子珍才突然明白,这次要见面的人,正是毛泽东本人。

时隔22年重逢,贺子珍见到毛泽东时,泪水瞬间夺眶而出。她默默坐下,情绪难以平复,只能任由泪水流淌。

贺子珍离开时还不到三十岁,如今她已经五十岁了。两人都已步入中年,岁月在他们头上留下了明显的痕迹,白发渐渐增多。

毛主席对她说:“现在咱们见面了,你一直不说话,光顾着哭,等以后见不着了,你又会想说却来不及了。”

在毛主席的安抚下,贺子珍的情绪慢慢稳定下来,随后她开始详细地叙述起过往的经历。

毛主席得知贺子珍在苏联的经历后,深受触动。他感慨道:“我那时再三劝你留下,可你执意要走。”

贺子珍低声承认道:“这都怪我,那时候年纪小,做事欠考虑。”

历史已成定局,无法改变。贺子珍询问道:“我们还能再见面吗?”毛主席回答:“当然可以,明天我们可以再聊一次。”

然而,贺子珍未曾料到,仅仅隔了一天,她便接到消息,称毛主席因公务紧急已离开山上。这次与毛主席的会面,竟成了他们此生最后一次相见。

【临终遗愿】

自1959年在庐山重聚后,贺子珍随后几年多次重返庐山。或许是对庐山怀有特殊情感,亦或是希望再次与毛主席相见,但这些愿望始终未能如愿。

1976年9月9日,毛泽东在北京去世。下午三点多,全国广播播报了这一消息。贺子珍听到后,瞬间愣住了。

据亲属描述,贺子珍坐在电视机前,神情呆滞,眼中充满了深深的痛苦。她低声自语:"为什么就这样离开了呢?"泪水不受控制地从她的眼角滑落。

李敏与丈夫在北京向父亲道别后,急忙启程前往上海,担心贺子珍情绪难以承受。

李敏有一次询问贺子珍是否还有未了的心愿。那时贺子珍已经得知毛主席纪念堂正在建设中,她表达了想去北京参观的愿望。

她还有个心愿,就是打算写本书,把她和毛主席之间的经历好好记下来。

1979年,毛泽东去世已三年,在党组织的安排下,贺子珍前往北京。在女儿李敏的陪同下,她见到了毛泽东的遗体。

贺子珍在那一刻仿佛释放了多年压抑的情感,泪水如泉涌般倾泻而出。工作人员见状,担心她的健康状况,仅过了短短几分钟便迅速将她带离现场。

贺子珍的一生似乎已无遗憾,她的主要心愿都已达成。尽管她曾计划撰写一本书,但因健康问题未能如愿。幸运的是,一位记者对她进行了采访,并基于这次访谈出版了书籍,这在一定程度上弥补了她的遗憾。

1984年4月19日,贺子珍在上海华东医院去世,她的骨灰最初被安置在上海的一处墓地。邓小平在得知这一情况后,立即作出指示,要求将贺子珍的骨灰迁至北京八宝山革命公墓的第一室安放。

数日后,贺子珍的遗体在上海完成火化。中央安排专机将其骨灰运送至北京。在北京举行的骨灰安放仪式上,众多昔日战友纷纷到场,共同向贺子珍作最后的告别。

曾志站在最前面,头发全白了。她看着李敏,语气诚恳地说:“我和你母亲关系一直很好,她这一生吃了不少苦。”

回忆起在井冈山的岁月,以及庐山会议上的再次相见,再想到贺子珍晚年孤独的生活,曾志的眼眶又一次湿润了。