千年难遇的酷暑,乾隆八年的血泪史

1743年,乾隆八年,一个本该盛夏繁荣的年份,却因为一场空前绝后的酷暑,成为了无数百姓心中挥之不去的噩梦。持续十二天,平均气温超过四十度的高温,仿佛一个巨大的烘炉,笼罩着北方大地。 这,究竟是怎样的一场灾难?它又给我们留下了什么?

烈日下的煎熬:比往年更甚的酷热

你想象过,石头都能被烤焦的场景吗?法国传教士的记录中,北京的气温一度飙升至44.4度,甚至有些地方达到了令人难以置信的46度!《天津县志》中记载着,酷暑之下,船桅顶部滚烫得发亮,土地和石头都仿佛被火烧过一般。 试想一下,那样的高温,对于没有空调、电扇甚至连冰块都难以获取的普通百姓来说,是怎样一种煎熬? 老人、孩子、体弱者……成千上万的人,就这样在烈日下,无声无息地离开了人世。 仅仅北京一地,官方记载的死亡人数就高达一万一千四百人,这后面,有多少个家庭破碎,多少个孩子失去了父母?这数字背后,究竟有多少隐忍的悲伤,又有多少不为人知的苦难?

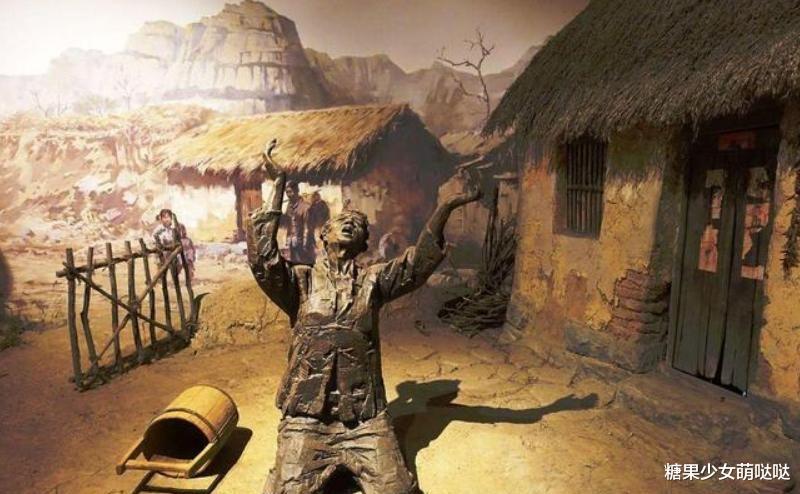

生与死的挣扎:饥饿与疾病的双重打击

高温带来的不仅仅是炙烤,还有饥饿和疾病。持续的高温导致土地龟裂,河流干涸,庄稼颗粒无收。 这本就够让人绝望了,更让人心碎的是,随之而来的饥荒,让百姓们走投无路。 《河北高邑县志》记载,即使躲在墙壁的阴凉处,也热得像在火上烤,铅锡都化了,许多人因为缺水而死。 人们不得不挖野菜、啃树皮,甚至吃观音土来维持生命,这幅画面,让人不寒而栗。而高温加速了尸体的腐烂,又导致了霍乱、疟疾等传染病的迅速蔓延,进一步加剧了灾情的严重性。 这,不仅仅是自然的灾难,更是人性的考验。

朝廷的回应:救济与反思

面对如此惨烈的灾情,朝廷并非完全袖手旁观。乾隆帝下令开仓放粮,发放冰块和防暑药物,在九门内外设立凉棚,并减免了部分税赋。 这无疑是一种积极的回应,体现了朝廷的责任与担当。 但遗憾的是,由于种种原因,赈灾物资的分配并不均衡,很多偏远地区无法得到及时的救助。 这或许也是封建社会制度的局限性所在。 同时,朝廷也意识到灾害背后的深层问题,认为是统治者德行不足或用人失误导致了这场灾难,这是一种自我反思的态度,也值得我们借鉴。

历史的回响:警示与反思

乾隆八年的酷暑,并非孤立的事件。 历史上,类似的极端高温事件屡见不鲜,比如宋代绍兴五年也经历了持续四十多天的酷暑,同样给百姓带来了巨大的灾难。 这让我们不禁要思考,我们该如何更好地应对极端气候变化带来的挑战? 如何才能建立更完善的预警机制和救济体系,将灾害造成的损失降到最低? 这不仅仅是政府的责任,也是我们每一个人的责任。

我们不能忘记历史,更要从中汲取教训,为未来做好准备。 这不仅仅是关于乾隆八年的故事,而是关于我们如何与自然和谐共处,如何守护我们共同的家园的故事。

你对乾隆八年那场酷暑灾难有什么看法?欢迎在评论区留言,一起探讨。