三十年前的那场战争,至今仍笼罩着一层迷雾。关于参战兵力,中越两国说法大相径庭,这究竟是历史的巧合,还是别有隐情呢?难道,我们真的被蒙在鼓里了吗?

战争的回响:数字背后的真相

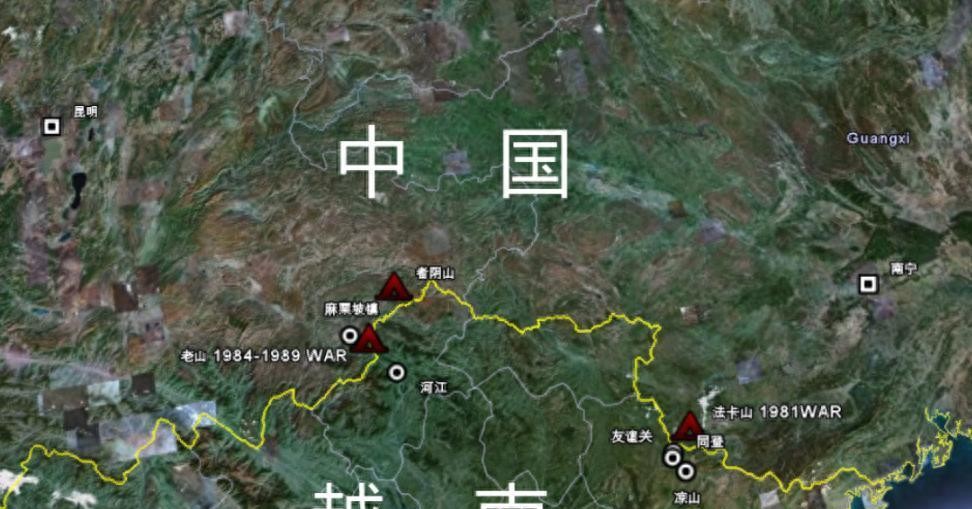

1979年的中越战争,无疑是近代中国历史上浓墨重彩的一笔。然而,关于这场战争的记载,却存在着令人费解的差异。越南方面常常宣称,中国在短短三天内,就动员了六十万大军,沿着绵延1200公里的边境线发动进攻。 这数字,听上去就令人咋舌,不禁要问:这可能吗?

我们不妨从后勤的角度来分析。六十万大军,这可不是一个小数目。想想看,要将如此庞大的军队,在短短三天内,运输到如此漫长的战线,需要多少卡车、火车,甚至飞机?更重要的是,要保证这六十万大军的吃喝拉撒睡,需要多么庞大的后勤保障体系?当时的交通条件、补给能力,真的能够支撑如此大规模的军事行动吗?这显然是不现实的。

而中国官方公布的数据,则要保守得多,一般认为参战兵力约为三十万人左右。 不仅如此,美国国家档案馆解密的文件,以及一些国际军事分析机构的报告,也基本支持这一数字。虽然具体的数字可能略有出入,但与越南方面宣称的六十万人,差距实在太大。

信息战的较量:媒体叙事与政治目的

那么,越南方面为何要夸大中国参战兵力呢?这其中,政治目的恐怕是主要原因。 通过夸大敌人的实力,越南试图在国际社会上塑造一种“以小博大”的英雄形象,以此来博取同情,并争取更多的国际援助,特别是来自苏联的军事支持。 这是一种信息战,一种利用数字来塑造战争叙事的策略。

这种信息战的“武器”,在当时特定的国际环境下,或许能够起到一定的效用。但随着时间的推移,真相终将大白于天下。如今,我们拥有更多渠道去获取信息,去查阅历史档案,去分析不同国家的视角。 我们不能简单地接受单方面的叙事,而应该综合各种证据,尽量还原历史的本来面目。

历史的教训:客观分析与和平发展

中越战争,留给我们的不仅仅是历史的伤痛,更是一份宝贵的反思。我们应该吸取教训,更加重视客观分析,更加重视和平发展。 不要让数字的迷雾,遮蔽了我们对历史的理解;不要让政治的操弄,扭曲了和平的愿望。

民间记忆与时代变迁

这场战争,也深深地影响了中国人民的生活。很多老兵至今仍记得那段峥嵘岁月,他们的经历和记忆,构成了对那场战争最直接、最感性的记录。 而随着时间的推移,这些记忆也逐渐成为历史的一部分,被后人铭记和传承。 我们应该尊重这些记忆,聆听这些故事,从这些个体经验中,获得对历史更深刻的理解。

如今,中越两国关系已经得到很大的改善,两国人民也致力于和平发展。这表明,历史的伤痛是可以被治愈的,国家间的矛盾是可以被化解的。 但要记住,历史的教训不能忘记,和平的珍贵更应珍惜。

让我们一起讨论:你对中越战争的数字差异有何看法?

(欢迎在评论区留言,分享你的观点和看法。)