河北地区作为黄河上的重要枢纽,一直是历代治水、战争的关键所在。当时,黄帝与蚩尤的激烈争斗使得冀州成为国人瞩目的焦点。即便如此,河北简称为何选“冀”而不是“燕”或“赵”?真相令人感到惊讶。

要追溯“冀”作为简称的由来,首先需要回到我国古老的黄帝与蚩尤间的战争。战事发生在冀州,也就是现今河北省的辖区。据《山海经 海经 大荒北经》中提及,黄帝命应龙攻打冀州城外的蚩尤兵,“冀州”成为史书记载中的关键地名。因此,冀这个名字早已在历史上镌刻下深深的痕迹。

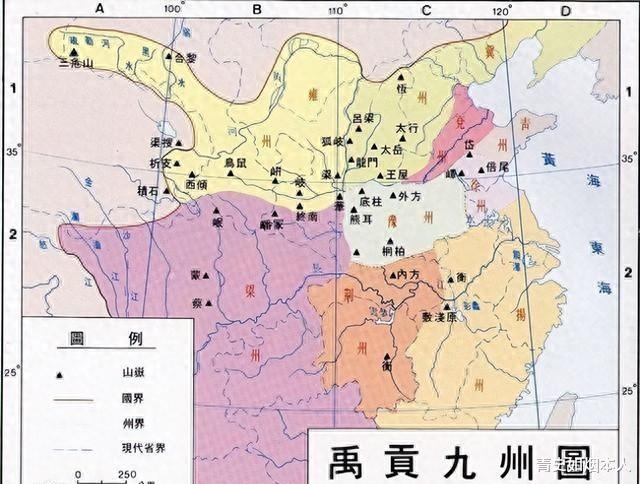

除此之外,冀州在华夏历史上扮演了重要角色,成为舜帝和尧帝等五帝的发源地。“舜,冀州之人也。”《史记》中的记载清晰明了,舜帝来自冀州(今河北地方)的说法已被公认为铁证。大禹治水时,“禹行自冀州始”, 冀州成为了大禹鸿图治水工程的出发点,《禹贡九州图》中冀州也占据了一席之地。

根据《说文解字》,“冀,北方州也”,这里的“冀”含义是指北方的州,历史上两河流域的中心地带。除了北方州的含义,冀还意指“黄河呈‘几’字形的两河之间区域”。这一地理位置,在古代的行政区划中具有重要意义,与现代河北省的地理位置高度契合。

时至今日,现代河北省的名字仍保留了“冀”这个称呼。冀州在古代不只涵盖现今河北省,还包括北京市、天津市、山西省、河南省北部以及辽宁省和内蒙古东部地区,总面积达140万平方公里之巨。这个庞大的地区范围,在大禹治水时就称作“冀州”,表明其重要性不言而喻。

近代,摄影作品和文学作品多次再现了冀州的历史。例如在《封神榜》电影中,商纣王之子殷寿攻打冀州侯苏护,引发了关于冀州历史的诸多争论。实际上,商朝确在河北建都一百多年,《史记》的记载:商王祖辛、沃甲、祖丁、南庚相继在间断约129年。

西周时期,各诸侯国纷纷设置,召公之子封燕国,周公子分封邢国,燕国、邢国作为当时重要的封国,其影响遍及整个华夏北方。随着时间推移,燕国的疆域扩大到包括今北京市、河北北部、天津市一带,并曾一度几乎囊括整个东北亚的华夏疆域。赵国的兴起也带动了冀州的迅速发展,著名的胡服骑射战略,改善了赵国的军事力量,成为战国时期最重要的势力之一。

春秋战国时期,赵国北占冀,燕国东接辽,南连中国,终于形成了“燕赵之地”的格局。而刘邦建立西汉后,“燕赵之地”再度被提及,继而冀州作为历史十三州之一,继续发挥着它的重要作用。东汉时,冀州治理中心设在常山国高邑县(现河北石家庄),这种州治发展使得冀州长期成为华北政治、经济中心。

即便是三国鼎立的东汉末年,袁绍将治所设于冀州的邺城,统辖范围遍及河北、青州等地,并逐渐为曹操掌握,魏国势力再度延伸至冀州。隋唐时期,河北道作为一级行政区,控制着包括今日河北、北京在内的24个州,使冀州发展到了一个新的高度。元朝及明清时代,不论燕京入主或是北直隶设立,河北都始终是全国重要战略和发展之地。