“年味”有多重,取决于年前准备的繁杂程度。

为什么总会觉得小时候“年味”重?因为临近过年了,每件事做得都有仪式感。

小时候住的离外婆家很近,放寒假了也意味着过年的倒计时。外公写起了春联,外婆开始打扫屋子里的各个角落,母亲会炸鱼、炸肉、炸丸子,父亲则开始研究菜单,准备过年该吃几个碗。

我最期待的就是橱柜里的那套新衣服,因为要除夕夜洗完澡才可以穿上。那时候冬天就这么一套新衣服,算是新年的盼头了。

后来,祖辈们离去了,父辈们也老了,我们也开始工作了。

每年上班上到除夕那天,过年,也就一顿饭的事情。

每年都听到人说“没年味了”,都没为之付出十天半个月的准备,哪来的味儿?

这是我走遍全国的第五个年头,此刻并不在老家,而是远在云南楚雄,听着窗外阵阵鞭炮声,思绪万千,想起了那么些个“年在旅途”。

一

研究生毕业前的那个寒假,是我第一次没有回家过年,仿佛是下了某个决心,首次“突破”总是要做许多心理斗争,为了早点完成毕业论文也好,没买到火车票也罢,最终决定“寒假留校过年”。

学校对留校的会有些人文关怀,除夕那天中午,在学校最好的食堂三楼,组织留校师生们吃了个“团圆饭”,其他时间发餐票,能到指定窗口领到“过年限定”,我自然选择了大大的鸡腿。

同课题组的王同学也没回家,除夕夜组上几个同学。那时候我在学校里租了个小房间,没住寝室,大家就在我“家里”的客厅一起侃大山。

房子里没有电视,聊到深夜大伙散去,王同学意犹未尽,我给他打了个地铺,他就一直在我耳边“叨叨叨”……等我醒来,已经第二天了,他还在说……

转眼间十八年过去了。

二

2021年春节前,我跟几个朋友自驾“丙察察”,到察隅的时候,再往西走就是林芝和拉萨了,我想继续,但同伴不愿意啊,他们都想回家过年。

快到波密时,到然乌湖开始往回走,我们过德钦,住盐井,再去香格里拉。

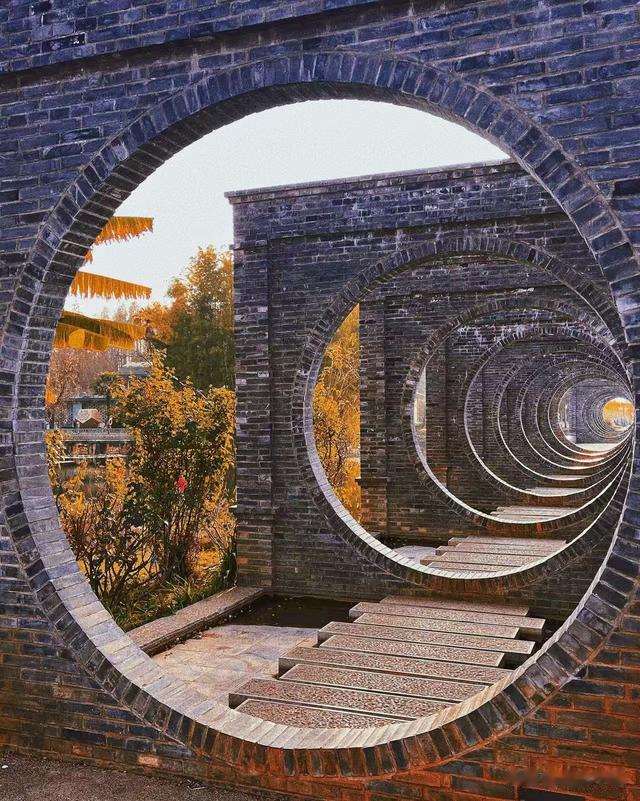

香格里拉的独克宗古城有一口很大的转经筒。那天到古城天已黑,冬日的古城很冷,但地板很干燥,古城并不热闹,除了微弱的路灯,商铺都关门了,只剩下石板路反射的寂寞。

我们爬到那口大大的转经筒的台子上,这可不是一个人能转动的。还好,陆陆续续来了一些游客,转经筒,终于转起来了!

大家一交流,几乎一大半是从深圳过来的,恰好2021年藏历新年和农历新年同一天,原来都是去拉萨过年的。

我想过无数次旅行过年,找一群人,住同一个民宿,大家围着篝火欢声笑语,那一会我有一种冲动想跟一俩车去拉萨,最终略有社恐的我放弃了。

三

2024年的春节,有山东网友叫我去农村的家里过大年,我觉得有些突兀,赶在春运前,捡着便宜机票飞去了长沙。

2024年是我走的最长的一年,从5月出发就一直在外面,先是从长沙一个个市走到最北的漠河,经历了最热门暑期的内蒙古,然后从陕西出发,重走丝绸之路到喀什,飞到北京后又一路南下。

到了云南后,在“年在路途”和“回家过年”之间选择了前者。

我想找个民宿住上一个月,也想找个便宜的酒店度过春节几天。

“被风吹过的大理”一直是春节热门旅行地,酒店翻了三番不止,翻遍整个云南,还是楚雄和昆明过年酒店不怎么涨价。

楚雄在旅游这块,多多少少没有“存在感”,这儿是彝族自治州,每年最热闹的当属火把节了。云南吃菌子的时候在六到九月,楚雄的野生菌在云南鼎鼎有名,那时候来楚雄比较合适。

没有什么期待的活动,也没有约到同行者,一个平平淡淡的春节,睡到自然醒,晒着和煦的阳光,吹着并不刺骨的寒风。

初一是个跟平常一样的日子,市中心的“昆百大商场”挤满了人,不太友好的是街上的小饭馆都关门回家过节了。

我想起2022年新疆“古尔邦节”的那几天,在阿勒泰下面的一个县城,吉木乃县,当地人称过“古尔邦节”为“过大年”。

那天街上本地人开的餐馆一家都没开,饥肠辘辘的我们开到了镇上,更是离谱,只有一家便利店开着,其他都大门紧闭。

我们忍着饥饿往克拉玛依驶去,经过草原,看到有牧民的毡房,于是厚着脸皮想去问有没有熟食卖。

这是一家哈萨克族的牧民,正在招待过来拜访的亲友,看到我们的窘况,非常热情地请我们坐到炕上,邀请一起吃东西。我们刚坐下,他们就一边倒上奶茶,一边切起了羊肉。

草原的兄弟姐妹不会让外地来的朋友饿肚子的。

我十分怀念那天的羊肉和奶茶,也怀念当初的“社牛”。

结语我想听听大家有什么“年在旅途”的经历,欢迎大家留言或者私信我讲述这些故事。

我有酒,你有故事吗?

最后祝大家新年快乐!