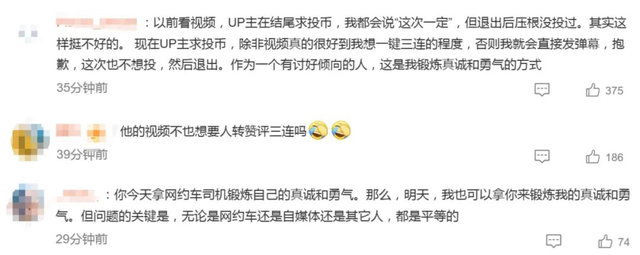

近日,网红「何同学」的一条微博引起轩然大波。

本来是弱势又能引起共鸣的「讨好」倾向,表达出「锻炼真诚和勇气」的积极态度,但一时间却好似引发众怒。

「讨好」频频被提起,到底是个啥?

为什么何同学的表达会「翻车」?

临床心理学领域,多个诊断指南都未设立「讨好型人格」(people-pleasing personality)的独立诊断条目。

「讨好型」来源于萨提亚家庭治疗中的一种生存姿态(或可以理解为沟通方式)类型。

也许两者结合更容易接受,本土化出了「讨好型人格」这一流行语。

但人格障碍并非单纯的行为表现,还有一系列的生理基础。

神经影像学研究显示,这类人群的杏仁核-前额叶皮层功能连接异常,导致其对负面社会评价的生理反应强度较常人高出42%。

《Nature Human Behaviour》最新研究证实,讨好行为的神经奖励机制存在病理性强化:

当预期获得他人认可时,其纹状体多巴胺释放量比基线水平提升1.8倍,形成类似成瘾行为的神经环路。

因此,「持久、僵化且引起临床痛苦」的「讨好」,从生理-心理-社会意义上来说都是病态的,需要诊断和治疗。

何同学的表述中,「拒绝好评」等同于「克服讨好」的努力尝试,本质上是将复杂的人格、性格、沟通方式改变问题简化成了二元对立的行为选择。

这种认知存在三重问题:

单次的/单一的行为对抗无法改变长期的沟通方式、性格,遑论改变人格结构。

如果「直接拒绝」有用的话,心理咨询师/治疗师/医生的工作价值将无从谈起。

当我们在某处遭遇挫折,就可能希望在其他地方「找回主场」,这就是补偿防御机制。

补偿防御机制本身不坏,是一种自然的心理保护机制。

但如果需要牺牲他人利益来补偿自己,就违背了社会交换理论中的互惠原则,天然引起公众反感,实际生活中也会造成社交困扰。

该「拒绝」行为也趋向「反应形成」(reaction formation)——

通过过度对抗原有模式维持心理平衡,非但不能起到积极作用,反而会强化行为模式的刻板性。

我们的行为模式既要有一定原则,又要灵活变通,行为的刻板也是各种心理问题的原因之一。

研究表明,刻意抑制社交友好行为会导致镜像神经元系统激活度下降,实质上会削弱社会认知功能。

作为公众人物,进行「机械反抗讨好」的负向示范,哪怕是真「讨好倾向」的人们也很难共情。

如果我们遇到一些「讨好」过度的心理成长问题,可以尝试以下方法改善:

逐步建立自我决策行为、缓解社交焦虑等模式,记录收获的客观成果和情绪变化。

以社交焦虑为例:按焦虑程度将社交场景分为10级(如1级:短信聊天;10级:公开演讲),每周完成1级暴露。

将「我必须拒绝」转化为「我选择尊重双方需求」。

认识到「讨好」的核心问题并不在于他人,而在于自我。

一股脑的把矛头对准他人,是直接走了另一种极端。

提升安全感,认识到人与人之间的平等互惠,才能真正让「我」的价值涌现。

采用事实+感受+需求+请求的非暴力沟通方式。

示例:"今天打车您晚到了5分钟(事实),我挺着急的(感受),下次您记得提前电话和乘客沟通时间(需求),我给您个好评/希望您收获更多好评(善意)"。

也许有朋友会说:这也太麻烦了。

人在江湖,多点真心实意的脚本总是好的~

保持22:00-6:00睡眠周期,有助于提升前额叶情绪调节功能。

每周3次30分钟有氧运动(如慢跑),促进海马体神经新生,增强对不确定性的耐受。

性格、认知模式、行为模式,乃至人格结构的塑造需遵循客观的身心发展规律。

单维度的行为对抗不仅难以达成治疗目标,反而可能诱发新的适应不良。

心理行为模式的「修整」,需要专业人士的解读、分析与更科学的帮助。

如果您需要帮助,请记得随时联络安忻~

审核医生:彭旭

插图:金三儿

免责声明

本科普文章之目的是提供普适的健康信息,内容均为科普知识介绍,不含有推荐、证明等广告属性。科普内容不能代替任何人的医学诊断和治疗方案,如有需求请您及时就医。作为科普文章,本文中如出现极限词,为医生临床经验中的个人认识或学界共识,是希望读者能够认识其客观重要性的表述,无广告属性。如对这篇科普文章有任何建议,或对文中来自网络未能找到出处的图片有版权异议,请发邮件至安忻品牌部:tangsj@axnsleep.com。