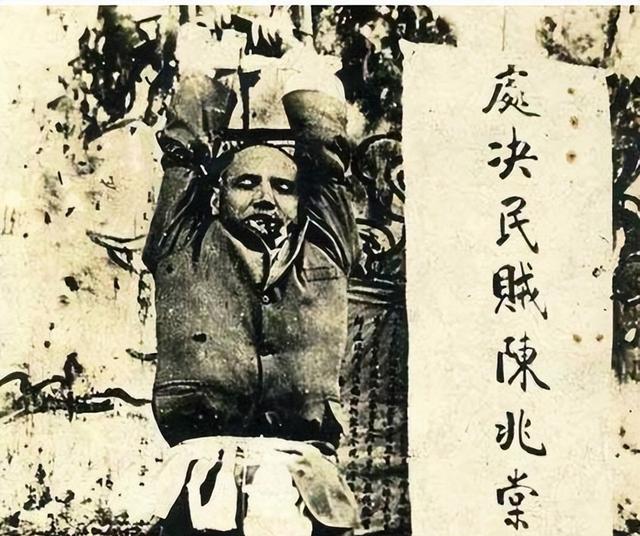

1911年,潮汕"嗜杀知府"陈兆棠被押上刑场,口中塞粪,挨了19枪

寒风凛冽的冬日,潮州府衙前的照壁下,人头攒动。老百姓们带着仇恨的目光,望着那个被五花大绑在竹梯上的中年男子。他就是让潮汕百姓闻风丧胆的"嗜杀知府"陈兆棠。

昔日呼风唤雨的封疆大吏,如今却狼狈不堪地跪在刑场上。有人往他嘴里塞进了一团干粪,这是对他生前作恶多端最大的羞辱。人群中爆发出阵阵欢呼,甚至有人燃起了鞭炮。

枪声响起,一次,两次,三次...整整十九枪,陈兆棠才轰然倒地。临死前,他喃喃自语:"未死于君,未死于国,死于因果。"这位曾被誉为"陈青天"的知府,为何会落得如此下场?他究竟做了什么,让百姓如此痛恨?

一、官场新星:从科考落第到知县上任

咸丰九年(1859年),在湖南桂阳县的一个官宦世家里,陈兆棠出生了。他的父亲陈士杰是曾国藩的得力幕僚,因在太平天国战争中屡建奇功,被朝廷擢升为山东巡抚。

陈家的书房里常年飘着墨香,陈士杰不惜重金聘请当时的大文豪王闿运担任家塾教习。每天清晨,王闿运都会带着陈家的子弟们研习经典,讲解诗词。

在王闿运的教导下,陈家的几个子弟都很争气。陈兆棠的兄长陈兆葵和堂兄陈兆文双双考中进士,入选翰林院,被时人称为"一门两翰林"。可是陈兆棠却始终与功名无缘。

十六岁那年,陈兆棠第一次参加乡试。他信心满满地走进考场,却名落孙山。此后连续十四年,他辗转于泗州天苍岩、长沙岳麓书院、城南书院等名校求学,却始终未能金榜题名。

光绪十五年(1889年),已经三十岁的陈兆棠对科举彻底失去了信心。就在此时,他的父亲陈士杰看不下去了,决定为儿子另谋出路。凭借自己的人脉关系,陈士杰替儿子捐了个知县,被派往四川兴文县任职。

然而天不遂人愿,就在陈兆棠准备赴任时,他的母亲突然病逝。没过多久,父亲陈士杰也撒手人寰。按照清朝的规矩,陈兆棠不得不在家守孝六年。

光绪二十一年(1895年),守孝期满的陈兆棠终于踏上了仕途。但他并未前往兴文县,而是被调任到了四川云阳县。这个偏远的山区县城成了他展露才华的第一个舞台。

初到云阳,陈兆棠便大刀阔斧地展开工作。他首先整顿县衙门风,严惩贪官污吏。为了让寒门子弟有书读,他自掏腰包兴办义学。每当遇到民事纠纷,他总是耐心调解,秉公办案。

这一切很快就传到了成都府衙。光绪二十三年(1897年),陈兆棠被调任大邑县知县。离任那天,云阳的百姓纷纷涌上街头,有人含着泪水拉着他的马车不让走,还有人一路相送几十里。

当时的大邑县民风剽悍,经常有土匪出没。陈兆棠上任后第一件事,就是组建民团,严厉打击盗匪。短短一年时间,当地治安便焕然一新。这一手段,为他日后的仕途定下了基调,也埋下了祸根。

二、剿匪风云:从文官到武将的转变

在大邑县的政绩传到成都知府刘心源耳中后,陈兆棠很快就迎来了更大的舞台。光绪二十五年(1899年),崇庆州匪患猖獗,刘心源立即将陈兆棠调到崇庆州任知州。

刚到崇庆州,陈兆棠就组建了一支特殊的队伍。这支队伍由精选的年轻人组成,配备了当时最先进的洋枪洋炮。他们骑着快马,昼夜兼程,只要有百姓报案,立刻就能赶到现场。

为了更有效地管理地方治安,陈兆棠在崇庆州实行了严格的保甲制度。每十户编为一甲,每十甲编为一保。保甲之间互相监督,一旦发现可疑人员,必须立即上报。这种制度很快就显现出效果,不到半年时间,崇庆州的盗匪就减少了大半。

对于愿意投降的匪徒,陈兆棠采取了怀柔政策。他不但不追究他们的过往罪行,还给他们分配土地,帮助他们重新做人。但对那些执迷不悟的顽匪,他则采取了极其严厉的手段。据崇庆州的档案记载,仅在光绪二十五年下半年,就有一百多名顽匪被他处决。

陈兆棠的这套做法很快引起了朝廷的注意。光绪二十六年(1900),朝廷打算提拔他到简州任知州。但是由于他的表兄夏寿言担任四川按察使,按照清朝的制度,他们不能在同一个省任职,陈兆棠只好调任江西。

正当陈兆棠在江西闲职郁闷之际,机会又来了。当时的四川总督岑春煊正为哥老会起义头疼,有人向他推荐了陈兆棠。岑春煊二话不说,立即将陈兆棠调回四川,委以重任。

在四川期间,陈兆棠组建了一支更为庞大的武装力量。这支部队不同于一般的地方团练,他们不但装备精良,而且训练有素。每次出击,都会采取突然袭击的方式,让匪徒们防不胜防。

岑春煊对陈兆棠的表现非常满意。光绪二十九年(1903),岑春煊调任两广总督,便将陈兆棠一同带到了广东,让他统领武匡军。这是一支正规的清军部队,标志着陈兆棠已经从一个文官彻底转变为了一个武将。

到了广东后,陈兆棠面临的形势更加复杂。当时的广东,除了普通的盗匪外,还有许多打着反清旗号的武装力量。但是陈兆棠并不管这些武装力量的性质如何,他认定只要是反对朝廷的,就统统要剿灭。

在统领武匡军期间,陈兆棠又创建了"两广棠字全军"。这支部队主要由他的老乡桂阳人组成,他们对陈兆棠忠心耿耿,成为了他最得力的打手。从此,陈兆棠在两广地区开始了一场大规模的剿匪行动,为他后来在惠州的暴行埋下了伏笔。

三、权力迷途:膨胀的执政思维

在两广总督岑春煊的支持下,陈兆棠的权力达到了巅峰。光绪三十年(1904年),他统领着数千人的武匡军,在广东各地大肆"清剿"。每到一地,他都会先下一道告示,要求当地绅商列出"匪徒"名单。这种做法让许多无辜百姓遭受牵连。

一次,在肇庆府的一个集市上,有人举报说发现了几个形迹可疑的人。陈兆棠二话不说,直接派兵将整个集市围了起来。经过盘查,竟有二十多人被当场处决。事后调查发现,这些人大多是来赶集的农民,只因为说了几句对朝廷不敬的话就丢了性命。

陈兆棠在处理案件时也不再讲究证据和程序。他创造了一套独特的审案方法:凡是被抓的人,不用经过详细审讯,只要有人指认是"匪徒",就可以直接处决。他还规定,各地方官员抓到"匪徒"后不必层层上报,可以就地正法。

这种任性专断的司法作风很快引起了广东士绅的不满。当时在广州的一份《时事画报》上,刊登了一篇文章,批评陈兆棠"视人命如草芥"。但陈兆棠不但没有收敛,反而变本加厉。

光绪三十一年(1905年),陈兆棠在一份报告中写道:"近日广东匪患渐少,皆因本官严惩不贷之故。"这份报告获得了朝廷的嘉奖,更加坚定了他铁腕治理的决心。

然而,陈兆棠没有意识到的是,他所谓的"匪徒"中,很多都是反清志士。当时的广东,是革命思潮最活跃的地区之一。许多知识分子和进步人士都在暗中组织反清活动。陈兆棠对这些人的残酷镇压,实际上加剧了革命力量对他的仇恨。

在处理与革命党人的关系时,陈兆棠表现得尤为强硬。有一次,他派人抓获了一个自称是同盟会会员的青年。这个青年坚称自己只是传播革命思想,并没有参与任何暴力活动。但陈兆棠认定"传播思想比暴力更可怕",坚持将其处决。

不仅如此,陈兆棠还经常派人打入革命组织内部,搜集情报。一旦发现革命党人的活动踪迹,就立即派兵围剿。据统计,仅在光绪三十二年(1906年)一年,就有数百名革命志士死在他的手中。

这种滥杀的行径引起了各界的强烈不满。就连他的恩师王闿运也多次写信规劝,但陈兆棠始终不为所动。在他眼中,维护清朝统治就是头等大事,至于百姓的死活,已经不在他的考虑范围之内。这种执政思维最终在惠州府达到了顶峰。

四、血雨腥风:惠州三年的暴政

光绪三十三年(1907年)春天,陈兆棠走马上任惠州知府。上任第一天,他就在府衙门口张贴告示,宣布要在惠州进行大规模的"清乡"运动。这场运动很快让整个惠州陷入了恐怖之中。

陈兆棠在惠州创立了一个特殊机构——"清乡营务处"。这个机构的职责就是搜捕"匪徒"。他要求每个村落的族长都要向营务处报告族内的"可疑分子"。一旦有人被举报,不论真假,立即逮捕处决。

一位当时的惠州商人在日记中记载:"自陈守军到任后,城中日日处决。每日清晨,街道上都能听到哭声。有时一天之内,就有十几人被砍头。百姓们都不敢出门,生怕被人诬告是匪徒。"

最令人发指的是罗宾二案。罗宾二是永安县的一个小商人,在赶集途中被土匪吴火光绑架。"清乡营务处"接到报案后,很快就将绑匪和人质一同抓获。然而,绑匪吴火光向官兵行贿,反诬罗宾二才是真正的匪首。陈兆棠不问青红皂白,直接将罗宾二处决。事后真相大白,吴火光已经逃之夭夭。

这件事在惠州引起了轩然大波。《时事画报》刊登专文,痛斥陈兆棠草菅人命。然而这样的批评不但没有让他收敛,反而激起了他更大的暴虐。

光绪三十四年(1908年)八月的一天,陈兆棠在惠州城外举行了一场大规模的处决。据当时的《惠州府志》记载,那一天就有三百多人被处死。这些人中,有普通的农民、商人,也有被怀疑是革命党人的知识分子。

这场处决引起了巨大的恐慌。惠州城里的店铺纷纷关门,街道上空无一人。就连一向支持他的地方绅商,也开始私下议论他的所作所为。人们给他起了个绰号叫"陈屠伯",意思是他就像个屠夫一样嗜杀。

一位在惠州开馆授徒的老先生写下了这样的诗句:"三年血雨洗惠州,万户伤心泪暗流。不是朝廷降虎将,分明地狱来魔头。"这首诗形象地描述了当时惠州的恐怖景象。

陈兆棠在惠州的暴行很快传到了广州。当时的广东谘议局议员陈炯明在一次会议上公开指出:"陈兆棠在惠州三年,杀人超过三千,其中不知有多少冤魂。"这个数字让在场的所有人都倒吸一口凉气。

最讽刺的是,陈兆棠的这些暴行不但没有受到朝廷的制止,反而得到了表彰。朝廷认为他"剿匪有功",还赏给他一品顶戴。这更加助长了他的气焰,使他在惠州的残暴统治一直持续到辛亥革命爆发。

五、最后的审判:革命浪潮中的终局

宣统三年(1911年)十月十日,武昌起义爆发。消息传到惠州时,陈兆棠正在府衙处理政务。三天后,广州也宣布独立。面对这突如其来的变故,陈兆棠第一时间下令封锁惠州城门,并调集武装力量严加防范。

然而这一次,他引以为傲的武装力量却成了摆设。十月二十日,惠州城内的革命党人发动起义。许多曾经被他迫害过的人家的亲属纷纷加入革命队伍。更让陈兆棠始料未及的是,就连他一手训练的"清乡营"士兵也倒戈相向。

这位在惠州作威作福三年的知府,此时已经成了孤家寡人。他试图逃往香港避难,却在半路上被革命军抓获。当他被押回惠州城的那一刻,街道两旁挤满了看热闹的百姓。

革命军决定对陈兆棠进行公开审判。审判定在十一月二十二日上午八时,地点就选在他曾经杀害无数百姓的府衙照壁下。这个消息一传出,整个惠州城都沸腾了。

审判当天,天还没亮,府衙前的空地上就挤满了人。有人扛来了长长的竹梯,在梯顶挂上了一条长幅:"处决民贼陈兆棠以谢天下"。看到这幅标语,围观的群众发出了一阵欢呼。

八点整,陈兆棠被押到刑场。此时的他已经不复往日威风,被五花大绑在竹梯上。有人往他嘴里塞了一团干粪,这是对他生前暴行的无声控诉。

行刑前,革命军宣读了判决书。判决书列举了陈兆棠在惠州三年间的累累罪行:滥杀无辜三千余人,制造冤案无数,草菅人命,祸害百姓。每读一条,现场的民众就发出一阵愤怒的吼声。

处决时,十几支步枪同时开火。第一轮射击过后,陈兆棠居然还在喘气。革命军又补了几枪,总计打了十九发子弹,他才彻底断气。有人说,这么多枪才把他打死,是老天要让他多受些折磨。

陈兆棠死后,革命军在他的官邸搜出了大量文件。其中有一本记录处决人犯的黑皮簿,上面详细记载了他在惠州三年间处死的每一个人的姓名。这本簿子成了他暴行的铁证。

后来,有人在陈兆棠的遗物中发现了一封未寄出的信。信中写道:"未死于君,未死于国,死于因果。"这或许是他对自己一生的最后总结。

新中国成立后,惠州人民将陈兆棠被处决的日子定为"平暴纪念日",以警示后人:任何践踏人权、残害百姓的暴行,最终都将受到历史的审判。