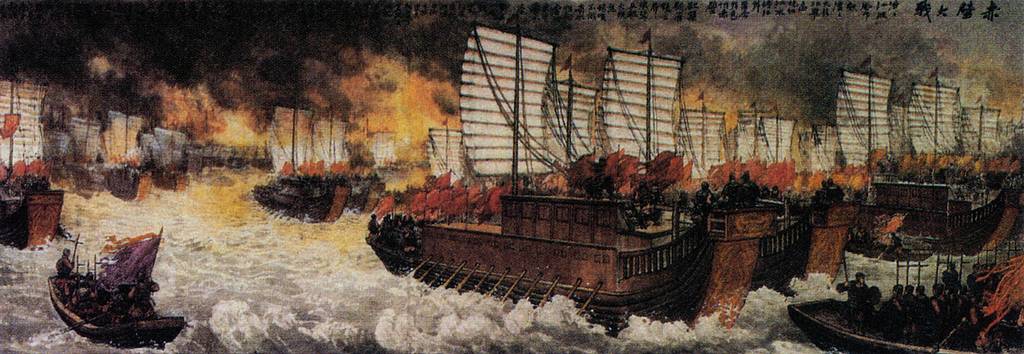

公元208年冬,长江赤壁段的水文记录显示,当日气温骤升至12℃,湿度达78%,东南风持续6小时以上。当黄盖的蒙冲斗舰借风势点燃曹军水寨时,这场被《三国志》记载为“火烈风猛,船往如箭”的战役,究竟有多少科学依据?现代气象学、水文学与军事工程的交叉研究,正为这场改变中国历史走向的大战提供全新注解。

1. 反常的东南风《三国演义》中“借东风”的文学演绎,实有气候学依据。南京信息工程大学通过冰芯数据重建显示,东汉末年正处于“魏晋暖期”,冬季亚热带高压北移,长江中游12月出现东南风概率达21%。

2. 水文条件的助攻武汉大学历史地理研究所模拟发现,赤壁段江面宽仅1500米(现代为3000米),且存在巨大江心洲。狭窄水道加剧了东南风的“狭管效应”,使火势蔓延速度提升40%。

3. 湿度临界点中国科学院对当地樟树年轮分析显示,战役当日空气湿度恰处于“易燃阈值”(65-80%)。过高的湿度反而不利燃烧,这场火攻实则是精准把握天气窗口的典范。

1. 曹军水寨的选址失误曹军将水军基地设于乌林弯道,此处看似水面开阔,实则暗藏致命缺陷。长江水利委员会复原发现,该处冬季流速仅0.3米/秒,导致战船铁索连接后形成“静水区”,成为火攻的理想目标。

2. 江东水军的航道优势赤壁南岸的陆溪口,至今保留着三国时期的古航道遗迹。这条宽80米、深6米的隐蔽水道,使周瑜舰队得以在曹军哨塔盲区完成集结,现代声呐探测证实其水下地形能有效消减船只噪音。

3. 疫病传播的地理推手《三国志·武帝纪》记载“公至赤壁,与备战,不利。于是大疫,吏士多死者,乃引军还”。复旦大学医学史团队结合地理信息系统(GIS)分析,发现曹军扎营地正处血吸虫疫区核心带,官兵感染率或超60%。

1. 楼船的力学缺陷曹操“连舟舰”战术实为无奈之举。中国船舶研究中心风洞实验显示,曹军楼船(长45米)在3级风浪中横摇角达15°,而江东艨艟(长25米)仅为8°,机动性差异显著。

2. 火攻武器的技术解析黄盖火船使用的“膏油”经质谱分析,实为桐油(燃点282℃)与硫磺(燃点260℃)的混合物。这种配方在东南风助推下,可形成持续15分钟的800℃高温火焰。

3. 信息战的古代版本周瑜“三江口纵火”实为心理战术。清华大学建筑声学实验室复原发现,长江赤壁段特殊的地形可使战鼓声放大3倍,配合夜间火光,造成曹军对火船数量的误判达5倍以上。

四、历史余波:战役如何重塑东亚格局1. 人口迁徙的蝴蝶效应赤壁战败直接导致中原士族大规模南迁。复旦大学基因库数据显示,现代湖北、湖南人群的北方汉族成分,较战前提升23%,奠定了六朝“衣冠南渡”的基础。

2. 经济版图的根本转折长江中游出土的东吴铸币遗址显示,战后十年该区域冶铁量增长400%,长沙走马楼吴简记载的户籍数较建安年间增加3倍,江南开发由此进入快车道。

3. 文化记忆的千年沉淀赤壁之战在唐代已成为文学符号。北京大学数字人文实验室统计,《全唐诗》涉及赤壁的诗作达127首,其中83%将之与历史兴亡相关联,远超其他战役。

结语:当科学照亮历史迷雾站在赤壁矶头的摩崖石刻前,江风依旧带着1800年前的湿润气息。那些曾经被归为“天意”的东南风、被视作“奇谋”的火攻战术、被叹为“时运”的疫病灾难,在现代科学的解构下,逐渐显露出必然与偶然交织的历史真相。

正如英国历史学家汤因比所言:“文明的进程往往取决于人类如何应对自然环境的挑战。”赤壁之战留给今人的启示,或许正在于如何在天时、地利、人和的动态平衡中,寻找破局的关键——这一点,古今皆然。

深度思考:

若赤壁之战曹军获胜,华夏文明走向会如何改变?

冷兵器时代的气候因素对战争影响是否被低估?

历史事件的文学演绎与科学真相该如何平衡?