公元228年春,马谡站在街亭山顶,望着蜿蜒的陇山古道。暮色中,张郃的魏军正在十里外的河谷扎营,炊烟袅袅升起。参军王平指着山下说:“将军,此处无水,恐非久守之地。”马谡却抚摸着手中的《孙子兵法》,目光坚定:“居高临下,势如破竹。”

五天后,当蜀军因断水溃散时,没人注意到山腰处那口被魏军堵塞的古井。这口井,或许藏着街亭之败的另一个真相。

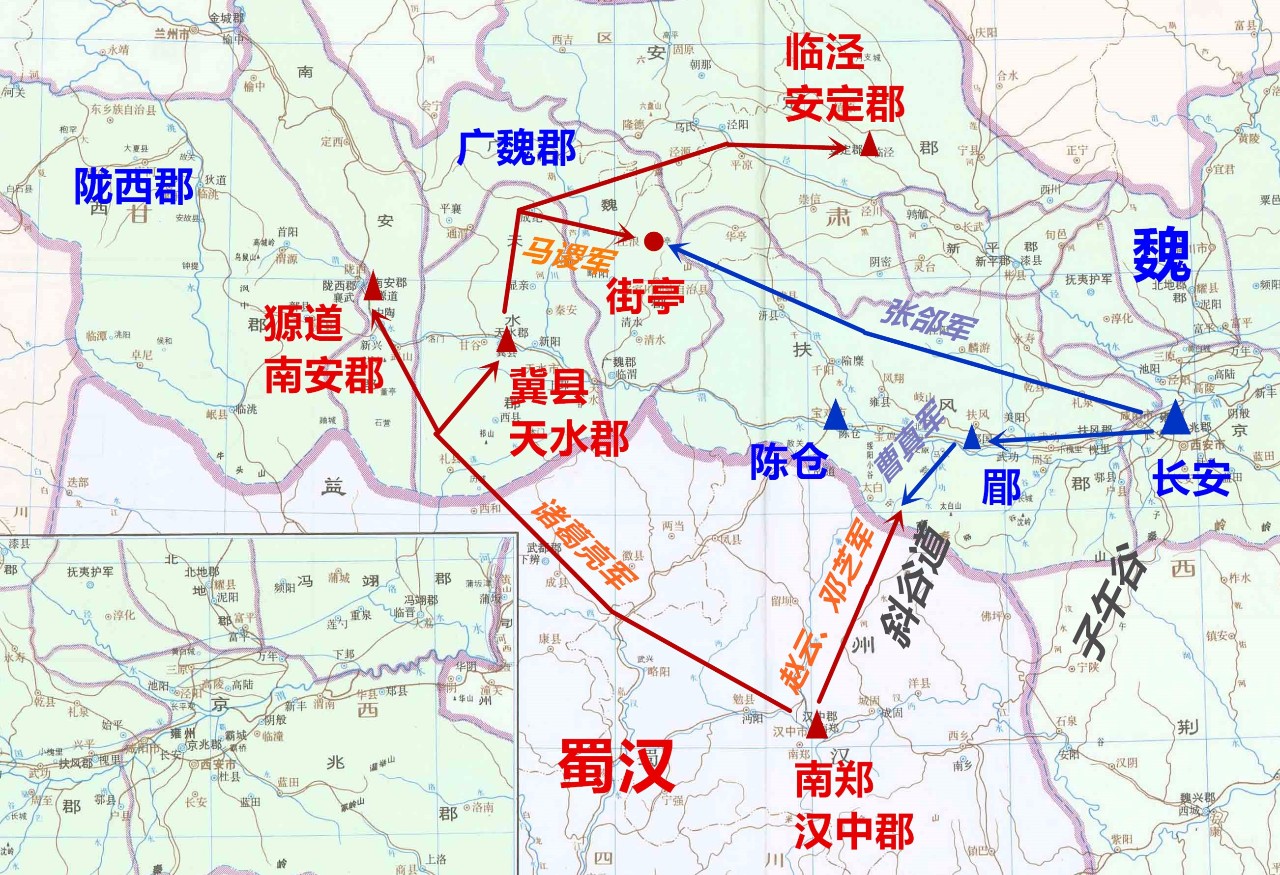

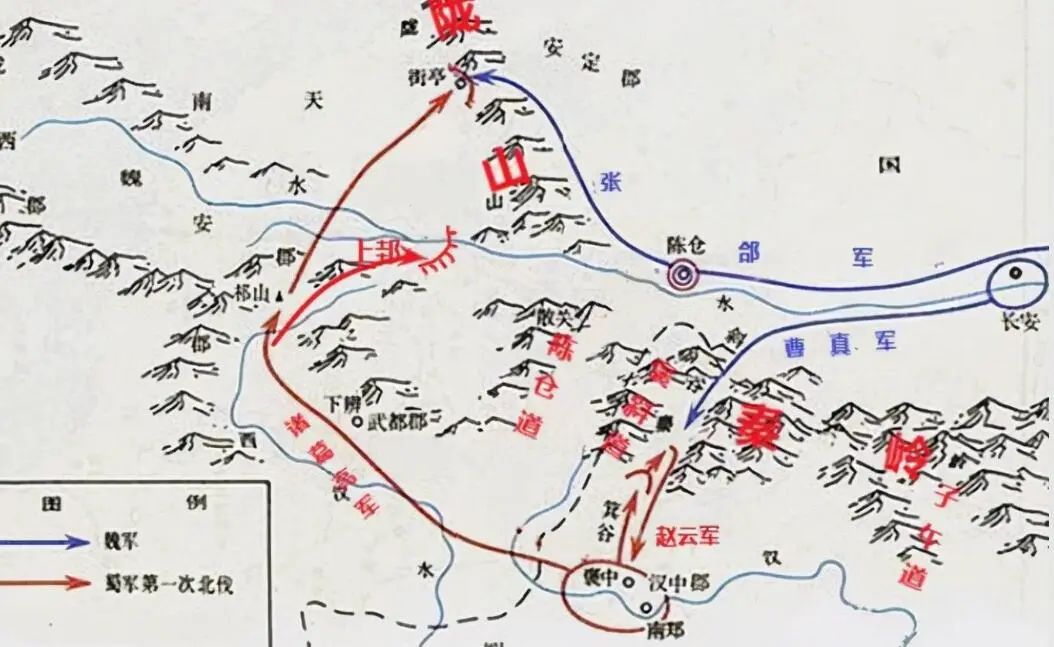

1. 街亭的地理密码今日甘肃秦安县陇城镇,仍保留着汉代街亭遗址。现代测绘显示,此处是陇山最窄处,古道宽度仅容四马并行。北面是渭河支流清水河,南面是陡峭的陇山余脉,形成天然关隘。

考古发现,汉代在此设有十二座烽火台,最远可望见百里外的上邽城(今天水)。这意味着,只要守住街亭,就能切断魏军从关中增援陇右的通道。

2. 山顶防御的无奈选择马谡选择的山顶阵地,海拔1120米,高出河谷400米。表面看是“居高临下”的理想地形,实则暗藏致命缺陷——山顶面积仅0.3平方公里,无法展开蜀军主力。

更关键的是,地质勘探发现山顶土层厚度不足两米,难以挖掘深井。当地县志记载:“街亭山顶,自古乏水,唯山腰有古井一口。”

1. 粮道断绝的时间线根据《三国志》记载,马谡二月进驻街亭,三月兵败。现代气候数据显示,陇山地区二月平均气温-3℃,三月骤升至8℃,积雪融化导致山路泥泞。

天水出土的蜀汉木简显示,当时蜀军每日需粮两千石,而从汉中到街亭的千里栈道,运输损耗高达六成。这意味着,街亭守军必须在四十天内结束战斗。

2. 水源争夺的关键节点考古人员在街亭山腰发现古井遗址,井壁有火烧痕迹。碳十四测定显示,这些痕迹的年代恰为公元228年。结合《魏略》记载“张郃断其汲道”,可以还原当时的场景:魏军趁夜堵塞山腰水井,迫使蜀军下山取水。

1. 情报系统的失灵诸葛亮在《出师表》中强调“南方已定,兵甲已足”,却低估了魏军在陇右的防御力量。洛阳出土的曹魏军籍简显示,张郃所部实际兵力达五万,是蜀军预估的两倍。

2. 人才储备的困境马谡被破格提拔,实因蜀汉人才匮乏。成都武侯祠的《蜀汉文武官员表》显示,第一次北伐时,蜀军将领平均年龄仅32岁,缺乏实战经验。

3. 后勤体系的先天不足汉中出土的蜀汉粮仓遗址显示,其最大储量仅够十万大军三月之用。这意味着诸葛亮必须在春耕前结束战役,否则将面临粮荒。

1. 北伐战略的转向街亭失守后,诸葛亮放弃“先取陇右”的计划,转而经营汉中。现代考古发现,汉中盆地留有大量蜀汉屯田遗址,印证了《三国志》“休士劝农”的记载。

2. 人才选拔的反思诸葛亮在《诫子书》中写道:“夫将者,国之辅也。”街亭之败促使蜀汉建立更严格的将领考核制度,成都出土的《蜀科》残简显示,此后将领晋升需通过“兵法”“地形”“粮道”三重考核。

3. 地理认知的深化《华阳国志》记载,诸葛亮“每至山川险要,必亲临观览”。现代地理信息系统(GIS)复原显示,第二次北伐时,蜀军选择的陈仓道比陇山道更易防守。

站在街亭山顶,俯瞰蜿蜒的陇山古道,忽然明白这场战役的教训不仅在于“纸上谈兵”。那些被堵塞的古井、泥泞的栈道、年轻的面庞,共同诉说着一个关于战争准备与地理认知的永恒课题。

正如清代学者顾祖禹在《读史方舆纪要》中所言:“街亭之失,非独马谡之过,亦地势使然也。”当我们在秦安县博物馆看到出土的蜀汉箭镞时,或许该思考:历史给予我们的,不仅是成败的评判,更是对天时、地利、人和的深刻理解。

延伸思考:

若马谡采纳王平建议,能否守住街亭?

诸葛亮为何选择缺乏实战经验的马谡?

地理环境对冷兵器时代的战争影响几何?

实地踏访:

甘肃秦安街亭遗址(保留汉代烽火台与古井遗迹)

汉中古栈道博物馆(展示蜀汉粮道复原模型)

成都武侯祠《蜀汉文武官员表》碑刻