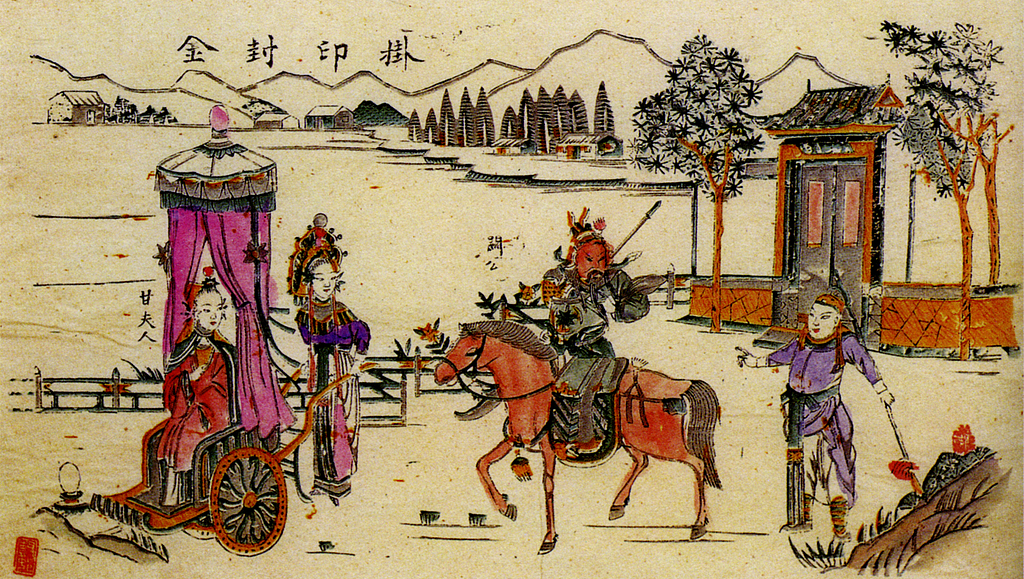

公元219年七月,江陵城头飘着细雨。关羽将手中最后一支令箭插入沙盘,北面标注“樊城”的木牌微微倾斜。城下传来战马嘶鸣,刚从益州返回的主簿廖化快步登阶,怀中揣着诸葛亮最新绘制的《荆益联络图》。此时谁也不会想到,这座控扼长江中游的军事重镇,将在五个月后易主东吴。

1. 三面受敌的棋局打开东汉末年的荆州地图,襄阳以北是曹操的南阳盆地,东边孙权盘踞柴桑,南面长沙、零陵诸郡与交州接壤。蜀汉控制的南郡恰似楔入曹孙之间的尖刀,但江陵到成都的陆路长达一千六百里,信使快马需跑十日。

《读史方舆纪要》载:“荆州地险,北据汉沔,利尽南海,东连吴会,西通巴蜀。”诸葛亮隆中对的精妙构想,在现实地理中却如走钢丝——江陵守军不足三万,要同时防备曹仁的襄阳驻军与吕蒙的陆口水师。

2. 水陆枢纽的双刃剑江陵城西的沮漳河畔,至今可见汉代水门遗址。考古发现这里曾设有十二座船闸,能同时停泊两百艘战船。但现代水文测量显示,该河段冬季水深不足两米,大型楼船难以通行。这解释了关羽为何在秋汛刚退的八月发动北伐——他需要借汉水涨潮之机运输粮草。

武汉大学历史学院模拟发现,从江陵到樊城的三百里水道,逆流运粮损耗率高达四成。当关羽围困樊城时,江陵粮仓的存粮仅够维持三个月。

1. 汉中大捷的连锁反应建安二十四年五月,刘备在汉中斩杀夏侯渊。看似东西呼应的战略局面,实则暗藏危机——诸葛亮在《与兄瑾书》中坦言:“今岁北伐,实为势所迫。”蜀中为支援汉中战役,已掏空三年存粮,唯有夺取襄阳粮仓才能维持荆州驻军。

襄阳市博物馆藏东汉粮仓模型显示,当时樊城粮窖容量达百万斛。若能夺取这些存粮,足够五万大军两年之用。

2. 湘水划界的遗留问题公元215年孙刘湘水划界,将长沙、桂阳割让东吴,却在江陵东南留下隐患。南郡与江夏交界处的夏口(今武汉武昌),仍由东吴控制。考古人员在鄂州孙权故都发现大量弩机零件,其射程可达三百步,正好覆盖长江江面。

这意味着关羽每次从江陵调兵北上,都要暴露在东吴的远程打击范围内。正如陆逊在给孙权的密信中所言:“羽北征,全据江陵,可朝发夕至。”

1. 烽火台背后的心理战江陵城东的监利县,至今残存十二座汉代烽燧遗址。这些五丈高的夯土台,本可半日之内将警讯传至江陵。但吕蒙的“白衣渡江”选择在冬至日行动——当日江面大雾,能见度不足百步,更关键的是,这天恰是荆州军发饷之日。

南京大学出土的东吴竹简记载,吕蒙特意选在“腊日”(汉代冬至后三日)突袭,因为“荆人重祭,士卒多醉”。

2. 糜芳叛降的经济动因江陵太守糜芳的叛变,常被归咎于个人恩怨。但荆州财政简牍显示,自建安二十二年起,荆州驻军粮饷连续三年拖欠。关羽北伐前强征南郡存粮,导致守军冬季仅能日食一餐。当东吴间谍在城中散布“益州粮船沉没”的谣言时,哗变已成定局。

四、历史回响:荆襄走廊的千年棋局站在当阳长坂坡遗址远眺,依旧能感受到这片土地的战略价值。明末顾祖禹在《读史方舆纪要》中评点:“失荆州则蜀之门户洞开,吴之藩屏尽撤。”

襄阳古城墙的条石上,至今留有元代兵士刻下的警句:“守江必守淮,守蜀必守荆。”当我们在荆州博物馆看到出土的汉末铁甲时,突然明白:那些甲片上的斑斑锈迹,正是历史留给后人的启示录——地理优势与战略风险,往往是一体两面。

余思:

若诸葛亮提前两年入荆协防,能否改写结局?

蜀汉“跨有荆益”的战略构想是否存在根本缺陷?

地理环境对冷兵器时代的战略决策影响几何?

延伸踏访:

荆州古城墙遗址(现存明清城墙基址为汉代原址)

襄阳护城河(最宽处达250米,保留东汉水系格局)

宜昌猇亭古战场(夷陵之战遗址,存有烽火台遗迹)

随了谁的意

其实,要破局很简单。可惜,这次是逆推而战,不是事前的战略部署。说直白点,就是曹仁先来惹事被关二爷顺势逆推了回去,加之老天也帮忙这才成就了关二爷的骑虎难下。破局其实很简单,要是事前的战略部署,刘老板这边大可以要求东吴协同一起作战,并且黑纸白字写清楚拿下襄樊就把江陵给东吴,襄樊和上庸连城一线就从根本上解决了东吴的肉中刺和季汉的二路并进北伐的问题。可惜,关二爷这个严格说来属于私自行动。从他大胜到大败殒命,刘老板这边连个反应的时间都没有。没有应对的时间当然就没有啥外交斡旋之说了。加之,东吴这边心心念念这上游的江陵城,看到关二爷玩儿命抽兵,哪还会客气?!关羽的傲慢和自大确实是他的取死之道,怨不得别人。可惜了,他的傲慢葬送了季汉三建的希望。

6个不知道1个不清楚

[横脸笑][横脸笑]其实从历史进程来看,湘水划界已经解决了双方借荆州这个问题。。。湘水划界之后,两家都进行了一次北伐。。。只不过一个拿下了汉中。。。另一个拿下了孙十万的美誉。。。。