莫斯科保卫战(1941年9月30日—1942年1月7日)是苏德战争中具有决定性意义的战役之一。这场战役不仅打破了德军“闪电战”不可战胜的神话,也为苏联后续反攻奠定了基础。以下从背景原因、战役经过和深层解读三个方面进行详细分析。

德国“巴巴罗萨计划”的推进

1941年6月22日,德军发动“巴巴罗萨行动”,以闪电战迅速推进,三个月内歼灭数百万苏军,占领乌克兰、白俄罗斯等地。

希特勒将莫斯科视为苏联的政治、交通和意识形态核心,认为攻占莫斯科将导致苏联崩溃。

德军战略分歧与延误

1941年8月,德军高层对主攻方向产生分歧:中央集团军群司令博克主张直取莫斯科,但希特勒要求分兵支援南北两翼(夺取乌克兰资源和高加索油田)。

这一分兵导致进攻莫斯科的“台风行动”推迟至9月底,错过了最佳进攻时机。

苏联的防御准备

斯大林初期误判德军主攻方向,未在莫斯科方向部署足够兵力。

朱可夫9月被紧急调往莫斯科组织防御,苏军开始构筑多重防线,动员市民挖反坦克壕、设置路障。

二、战役经过:三个阶段第一阶段:德军“台风行动”(1941.9.30–11月初)德军集中180万兵力、1,700辆坦克,分北、中、南三路钳形突击。

维亚济马-布良斯克双重合围战(10月初):苏军西方面军和预备队方面军被围歼,损失超60万人,莫斯科门户洞开。

10月中旬,德军推进至莫斯科郊区,部分先头部队甚至能用望远镜看到克里姆林宫尖顶。

气候转折:10月秋雨导致道路泥泞,德军机械化部队停滞;11月气温骤降至-30℃,德军缺乏冬装,坦克燃油冻结。

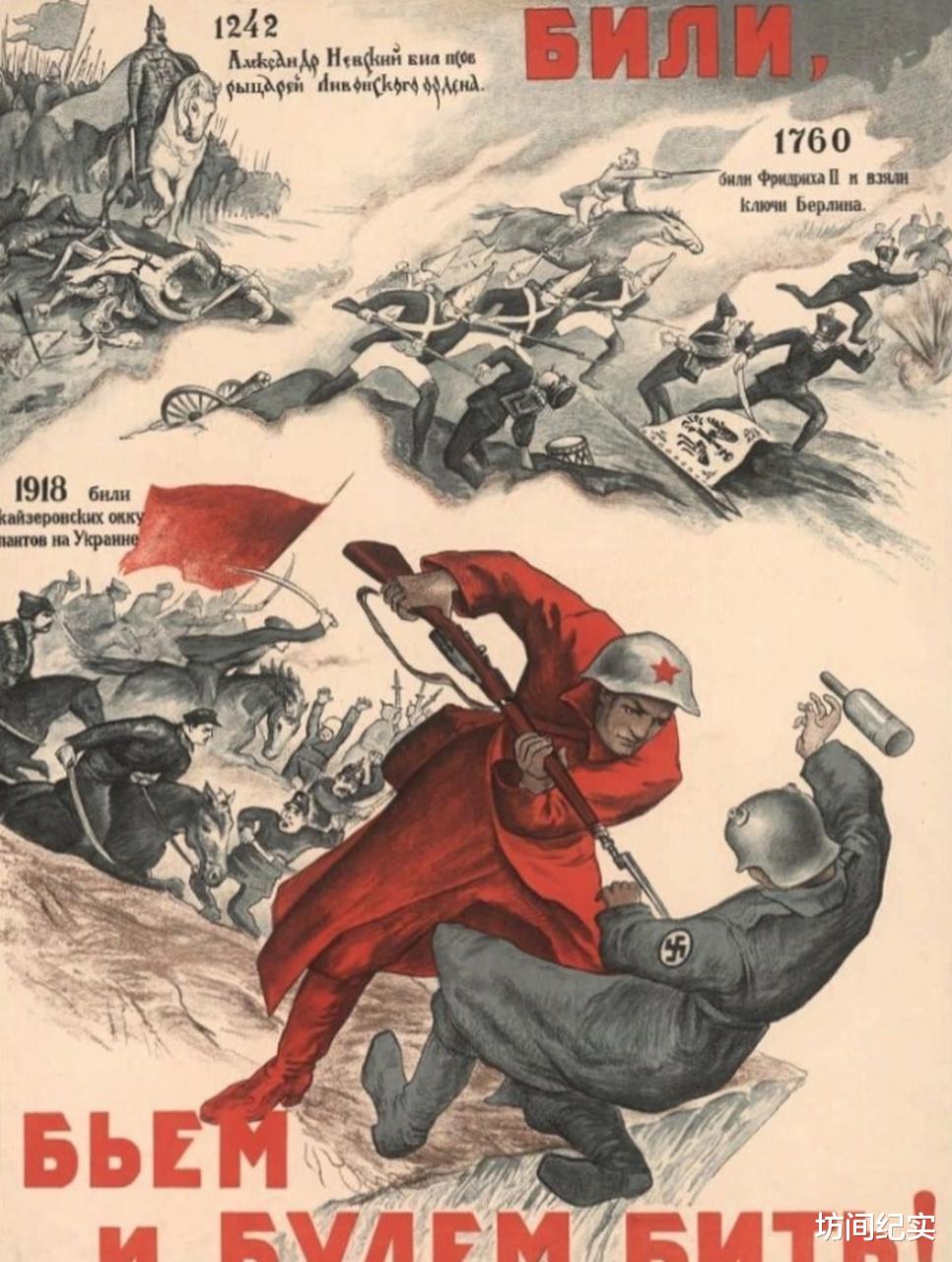

全民动员:莫斯科市民组成民兵师,妇女儿童参与修筑工事;11月7日红场阅兵(士兵直接从阅兵场开赴前线)极大提振士气。

关键防线:苏军依托莫扎伊斯克防线死守,朱可夫抽调西伯利亚精锐师(适应严寒且装备充足)填补缺口。

12月5日,苏军集中110万生力军发起反攻,德军因补给中断、兵力分散被迫后撤。

至1942年1月,苏军将德军击退100–250公里,解除了莫斯科之围。

战略失误

希特勒分兵乌克兰导致失去攻占莫斯科的黄金窗口(8–9月)。

德军过度依赖闪电战,缺乏长期作战和冬季作战准备。

气候与后勤

俄罗斯“冬将军”使德军非战斗减员激增(冻伤、疾病)。

苏军通过西伯利亚铁路高效调兵,而德军补给线拉长至1,000公里以上,燃料、弹药严重短缺。

苏联的韧性

斯大林以铁腕手段维持政权稳定(如签发“第270号命令”严惩逃兵)。

苏联通过迁工厂至乌拉尔山以东保存工业能力,T-34坦克等装备开始量产。

国际因素

英美通过《租借法案》向苏联提供物资支援(如卡车、铝材),缓解了苏军后勤压力

心理转折点:德军首次在战略层面被击败,打破了其“不可战胜”的神话。

军事影响:苏联摸索出“纵深防御+冬季反攻”模式,为斯大林格勒战役积累经验。

全球战局:德军被迫转入持久战,加速了反法西斯同盟的形成。

莫斯科保卫战证明,战争不仅是武器和战术的比拼,更是国家意志、资源动员和战略耐力的较量。此役后,苏德战争进入相持阶段,轴心国集团开始走向衰落。

扩展思考:对比1812年拿破仑征俄失败,可见俄罗斯广袤的国土与严酷气候始终是入侵者的噩梦。莫斯科保卫战是否注定德军失败?欢迎讨论!