1991年苏联解体后,乌克兰作为原加盟共和国之一,继承了庞大的军事遗产,包括1272枚核弹头、176枚洲际导弹、42架战略轰炸机,以及黑海舰队的部分舰艇。

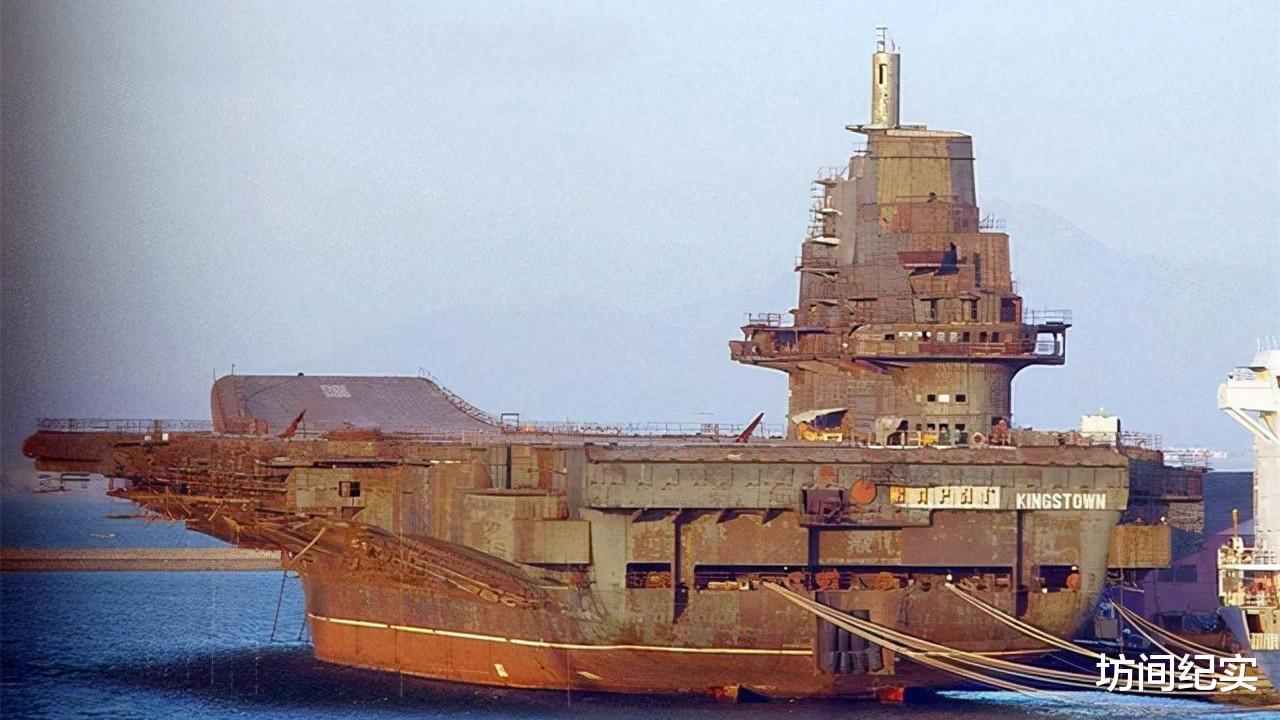

其中,尼古拉耶夫造船厂(即黑海造船厂)作为苏联航母的摇篮,拥有两艘未完工的航母:常规动力的“瓦良格”号(即中国“辽宁舰”前身)和核动力的“乌里扬诺夫斯克”号。后者是苏联第一艘核动力航母,设计排水量7.9万吨,可搭载70架舰载机,采用蒸汽弹射技术,综合性能对标美国“尼米兹”级,被誉为“苏联海军皇冠上的明珠”。

截至1991年,该舰已完成约30%的建造进度,但苏联解体后,乌克兰既无资金续建,也缺乏维护核动力舰艇的技术能力。

此时,美国对乌克兰的军事潜力深感忌惮。乌克兰不仅是全球第三核大国,其造船工业更可能通过出售航母技术改变地区军力平衡。为此,美国采取“双管齐下”策略:一方面通过《布达佩斯备忘录》要求乌克兰弃核,承诺提供经济补偿;另一方面则针对其航母资产设计陷阱,彻底消除潜在威胁。

1992年初,一家挪威“商船公司”突然向尼古拉耶夫造船厂提出订购6艘大型货轮,并承诺支付高额定金。这一订单对经济濒临崩溃的乌克兰极具诱惑力,但其附带条件极为苛刻——货轮必须在造船厂唯一的0号船坞建造,而该船坞正被“乌里扬诺夫斯克”号占据。挪威方面以“急需交货”为由施压,迫使乌克兰必须在短期内腾空船坞。

正当乌克兰为是否拆除航母犹豫时,一家美国“金属回收公司”适时出现,宣称愿以每吨450美元(远高于当时国际市场废钢价格)收购航母钢材。该公司强调,核动力航母使用的特种钢具有极高价值,并承诺协助处理与俄罗斯的产权争议。

乌克兰政府计算发现,即便按部分完工的2.9万吨船体估算,拆解后可获约1300万美元收入,加之挪威订单的利润,似乎成为解决经济困境的“完美方案”。

第三步:连环毁约与乌克兰的困境乌克兰迅速启动拆解工作,动用大型切割机将航母肢解成废钢。然而,当拆解完成后,美国公司突然以“市场波动”为由,将收购价压至150美元/吨,并威胁放弃交易。同时,挪威公司以“经济形势恶化”为由取消订单,仅象征性支付违约金。

乌克兰最终仅获得约430万美元(按150美元/吨计算),而拆除成本与船厂停工损失远超这一数额。更致命的是,航母的核反应堆与弹射器技术随拆解彻底消失,乌克兰造船工业的核心竞争力遭到毁灭性打击。

三、战略分析:美西方的多重算计1. 消除军事威胁美国担忧乌克兰若完成“乌里扬诺夫斯克”号,可能通过技术转让增强中国或印度等国的海军实力,打破其海洋霸权。挪威作为北约成员国,在此事件中扮演“白手套”角色,通过商业合作掩盖政治动机。

美西方精准利用乌克兰独立初期的财政危机与决策层短视心理。450美元/吨的“高价”与6艘货轮的“大单”,形成双重诱惑,而乌克兰因缺乏国际商业经验,未能识破合同陷阱。美国中央情报局解密文件显示,该计划被列为“后冷战时期最成功的非军事行动”。

尼古拉耶夫造船厂曾是苏联唯一能建造航母的船厂,其技术团队与供应链的瓦解,直接导致俄罗斯失去续建大型舰艇的能力。时至今日,俄罗斯唯一的“库兹涅佐夫”号航母仍依赖该厂技术维护,而其屡次维修事故暴露了产业链断裂的长期恶果。

拆解事件后,乌克兰海军从全球第四跌至三流水平。2014年克里米亚危机中,其海军主力舰艇被俄军俘获,暴露出缺乏战略威慑力的致命缺陷。当前俄乌冲突中,乌克兰对西方军援的极度依赖,可追溯至此次自废武功的决策。

2. 国际规则的双重标准美国以“防止核扩散”为由要求乌克兰弃核,却对以色列、印度等国的核武发展保持默许;以“自由贸易”之名行技术封锁之实,反映出国际秩序中“强权即公理”的本质。

乌克兰的教训表明,核心技术必须自主可控。中国在购买“瓦良格”号后,顶住西方压力完成改造,并实现国产航母突破,正是汲取了这一历史经验。相比之下,印度购买“戈尔什科夫”号(现“维克拉玛蒂亚”号)时被俄罗斯索要23亿美元改装费,再次印证“依赖外购必受制于人”的规律。

结语“乌里扬诺夫斯克”号的悲剧,既是冷战遗产清算的缩影,也是新兴国家在霸权体系下艰难求存的写照。它警示世人:没有独立自主的国防工业与清醒的战略判断,任何“捷径”都可能通向深渊。如今,乌克兰仍在为30年前的决策付出代价,而这一事件的历史回响,将持续拷问国际政治的道德与理性边界。