阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文 | 编辑 | 侯哥说历史

前言

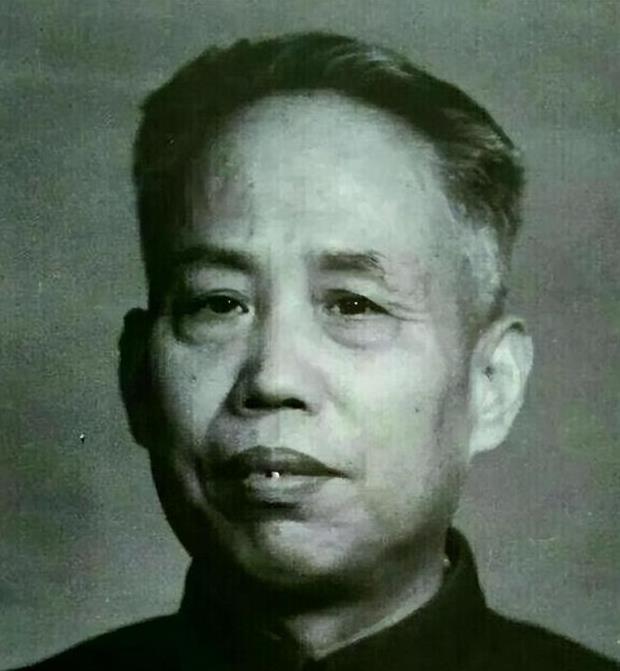

在那个战火纷飞的年代,爱情往往如星辰般遥不可及。然而对于太行五分区司令员皮定均而言,爱情的火花却在不经意间闪现。当他第一次见到张烽时,便立刻坠入爱河,无法自拔。虽然身边不乏良缘,皮定均却始终坚持:“我就要张烽!”

在1940年8月,太行五分区的司令员皮定均与涉县县长郑晶华正坐在一张旧桌子前,详细讨论着区域防御的策略。他们的表情严肃,讨论的氛围一丝不苟。就在这时,门外突然传来一阵急促的脚步声,未等两人反应过来,一位年轻的姑娘风风火火地闯了进来。她步履轻快而坚定,仿佛带着一股清新的风。

姑娘看上去约莫十七八岁,身材纤细匀称。一张清秀的瓜子脸上,白皙的肌肤映衬着微微泛红的双颊。最引人注目的是她那一双水灵灵的大眼睛,黑白分明,闪烁着智慧与坚毅的光芒。她的目光如同深邃的湖水,既有少女的纯真,又透着一股不容侵犯的坚强。

在她进入的那一刻,皮定均的目光被她完全吸引。虽然他试图维持讨论的专注,但他发现自己的思绪已经完全被她牵引。他的心中掀起了一阵波澜,这是一种新奇的感觉,他从未对任何人有过这样强烈的即刻吸引。

女子没有任何犹豫地走向郑晶华,迅速而清晰地报告了她的任务,然后像进来时一样迅速地转身离开。整个过程,她似乎完全没有注意到皮定均的存在,这让皮定均感到了一种前所未有的被忽视的挫败感。

她离开后,皮定均这才意识到自己几乎是在呼吸都停滞的观察。他迅速转向郑晶华,迫切地询问:“那位姑娘是谁?”

郑晶华微微一笑,看出了皮定均的异样,“她是我们县妇救会的主任。

“她的名字?”皮定均追问。

“张烽,烽火的烽。”郑晶华详细地回答。

“她是本地人吗?”

“是的,她从小在城关镇长大。”

“她多大年纪了?”

“大约十七或十八岁。”郑晶华答道,目光中闪过一丝玩味。

“她已经结婚了吗?”皮定均有些急切地问,这个问题对他来说意义重大。

“这个我就不清楚了。”郑晶华故意装作不知情的样子。

皮定均沉默了一会,然后半开玩笑地提出:“我有个请求,如果她未婚,你能帮我牵线吗?”

郑晶华虽然对皮定均的直率感到惊讶,但他还是答应了:“好的,我去了解一下情况。”他找到张烽,转达了皮定均的心意。张烽听后,不假思索地反驳:“你觉得他是好人,那你为何不嫁给他呢?”这句话让郑晶华瞬间语塞,无言以对。

虽然张烽从未亲眼见过皮定均,但她对他的名声早有所闻。皮定均在涉县附近的河南店的战斗中大显神威,一战成名。虽然张烽对皮定均作为英雄的形象表示尊敬,她并没有想过要与一名军人共度一生。在对郑晶华的回答中,她坚决地表明了自己的立场:“我不嫁给军人。”

因为张烽无法接受与爱人长时间分离和不断的战争威胁。面对这种情况,皮定均虽感失望,但他尊重她的决定,未进一步追求,而是将注意力重新集中在即将到来的战斗中。

到了1941年的冬天,随着新成员的加入,皮定均的生活有了新的转机。这其中,陶莹的出现给他的生活带来了新的活力。陶莹是一位充满活力的进步女青年,对抗日战争中的英雄皮定均产生了深厚的敬意和好感。两人随着时间的推移逐渐拉近了彼此的心距,很快便讨论起了婚嫁的可能。皮定均携满心期待向上级递交了结婚申请。

然而当刘伯承看到这份申请时,他无奈地摇了摇头,将皮定均叫到面前,郑重其事地告诉他,按照现行政策,他还未达到结婚的年龄条件。皮定均闻此消息,内心焦急,不解地反问:“我只差一岁,为什么我们就不能稍微灵活一点应对这种情况呢?

刘伯承理解皮定均的急切,但仍然坚持原则,耐心解释道:“这不仅是一项政策的执行,更是对八路军纪律的尊重。即使差一天,也是不允许的。我们不能因私废公。”

经过一番长谈,皮定均虽心有不甘,但作为一名军区的高级干部,他最终还是接受了这一决定。他回到陶莹身边,苦涩地向她说明了情况:“我现在还没资格结婚,组织上不同意我们这么早结婚。

陶莹难以接受这突如其来的打击,认为皮定均在感情上欺骗了她,两人的关系因此产生了裂痕。随后陶莹被调往其他地方工作,虽然皮定均多次尝试挽留,但她不为所动,最终两人无奈分手,皮定均的初恋也就此结束。

至于八路军的结婚政策,最初并无具体规定。随着干部队伍的壮大和组织结构的逐步完善,八路军领导层开始意识到需要一个统一的政策来规范干部的婚姻状况。基于此,周恩来等人提出了“二八五团”标准,即团职以上干部需满28岁且具有5年以上党龄方可结婚,以确保干部成熟稳定。

皮定均虽符合党龄和职位要求,但在年龄上尚有差距。根据他1914年的出生年份计算,1941年他仅27岁,未满规定的28岁,这成为了他结婚的障碍。这样严格的政策是对早期抗日战争中出现的种种婚恋问题的反思和应对,旨在提高干部队伍的稳定性和战斗力。

失恋虽然痛苦,但皮定均很快重新振作起来,毕竟抗战的责任重于泰山。随着时间的推移,到了1942年冬季,皮定均在成功抵御了一次敌军的大规模扫荡后,稍微有了喘息的机会。此时他的心思再次回到了未竟的个人生活上,意外地发现自己对张烽仍然心存牵挂。

皮定均这次决定采取更为圆滑的方式来接近张烽,他选择了谢富治的妻子刘湘屏作为纽带,刘湘屏与他有良好的工作关系,还与张烽在党校有较深的友谊。皮定均向刘湘屏表达了自己的心意,希望她能帮忙牵线搭桥。

刘湘屏了解到皮定均的真心后,同意尝试帮助他。然而,当她向张烽提起皮定均时,张烽的反应依旧强硬,“我不需要总司令级别的介绍,我现在的生活很好,不需要任何改变。”这种直接且尖锐的拒绝,几乎让这次尝试告终。

张烽的回应几乎切断了所有可能,刘湘屏仍未放弃。她认为张烽的反应可能部分是因为害羞或是对过去情感经历的防备。刘湘屏决定采取更为微妙的方式,尝试在日常的社交场合中创造偶遇的机会,希望能够让二人自然而然地接触。

没多久机会就来了,一场由一二九师文工团演出的《孔雀东南飞》成了她布局的完美舞台。利用调节高级干部会议生活的名义,刘湘屏为这场演出精心安排了座位,巧妙地将皮定均和张烽的座位并排放置,自己则坐在他们身后,既可观察也能随时斡旋。

在演出开始前,刘湘屏特意提醒皮定均,要他保持镇静,慢慢来,不要急于求成。皮定均点了点头,心里清楚这是一个了解张烽的好机会。

随着人们陆续入座,气氛渐渐热烈。皮定均看到张烽走向自己,内心既紧张又期待。他打破了初见的尴尬,“好久不见,你最近怎么样?”

张烽的回答显得有些拘谨,她轻轻摸了摸头:“我最近被调到党校工作。”皮定均接着伸出手来,希望以一个友好的握手缓解紧张的气氛。张烽勉强回应,两人的手短暂接触,并没有让张烽感受到任何特别的情感。

随后,两人的对话变得尴尬而生硬,“你在党校学得怎样?”

“还可以。”

“有没有什么难懂的地方?”

“目前还没有。”

对话如同机械的问答,没有任何情感的流动。皮定均觉得自己像是在进行一场单方面的努力,而张烽显然对这种尝试并不买账。

随着演出的结束,张烽迅速离开了现场,连一声再见也未曾留下。刘湘屏急忙追上去,试图继续促成两人的交流,但张烽显然已决定闭关自守。

“这场戏你感觉如何?”刘湘屏还试图以戏剧为话题找到共鸣。

张烽冷淡回应,“感觉一般,我不需要通过戏剧来体验生活。

夜幕降临,张烽在宿舍内反复思索如何明确地拒绝皮定均的追求。她决定通过写信的方式表明立场,选择了直接而明确的文字向刘湘屏解释自己的想法:“刘科长,鉴于当前的学习任务,我不能分心谈恋爱,还望将来不再提及此事。

当皮定均接到这封信时,感到一阵失落和困惑。他难以理解为什么自己的真诚不能得到回应。刘湘屏在旁安慰他,“别灰心,等她完成学业,我会帮你再试一次。”

听了刘湘屏的话,皮定均心里又燃起了希望。至于后来他们俩怎么搞定的,全靠徐子荣大展身手。

到了1942年,皮定均终于达到了八路军的结婚年龄和资格标准,即“二八五团”的要求。他之前的恋爱不幸告终后,刘伯承对此颇感内疚,因此特别重视皮定均的婚姻大事。于是刘伯承决定派遣有着“政委妈妈”美誉的徐子荣去皮定均的驻地,不光是为了常规的政治工作,还额外托付他关注并解决皮定均的终身大事。

徐子荣以其细腻的人际关系处理技巧和温暖的个性,被称为“政委妈妈”,处理各种问题总能妥帖周到。到达新岗位并完成基本的报到程序后,徐子荣找合适的时机,轻松地向皮定均提起了婚姻大事:“这里不少优秀的女同志,你有没有看中的呢?”

皮定均坦率地回答:“我就要张烽。”虽然徐子荣不认识张烽,但他还是信心满满地承诺:“交给我吧。”随后他开始了解张烽的具体情况,才发现张烽比皮定均年轻11岁,而且皮定均早在两年前就对这位风姿绰约的妇救会主任一见钟情。虽然之前通过谢富治的夫人刘湘屏进行过牵线,但张烽始终未接受。

1943年,随着皮定均即将前往豫西担任七分区司令员,徐子荣感觉时机已经成熟,便安排通讯员召唤张烽来到办公室,直接以组织的名义进行说媒。

面对直接的提议,张烽的首反应是回绝,她不想与军事干部结婚。但在与徐子荣的交流中,她逐渐感受到了徐子荣的诚意和对自己未来考虑的深度。徐子荣的劝说使她决定再与家人商量。而事实上,皮定均已经通过其他渠道与张烽的家人取得了联系,甚至得到了她姐姐的支持。

最终这些细致入微的筹备和耐心的沟通使张烽的心态发生了改变。在1943年的夏天,张烽被皮定均的诚意和徐子荣的坚持所打动,同意了这桩联姻。皮定均和张烽终于在那年6月底喜结连理。

皮定均出身贫寒,几乎没有受过正规教育,他一直担心这会让受过良好教育的张烽看轻他。在结婚那天,他诚恳地对张烽说:“我从小就没机会上学,但我一直梦想能接受教育。你学识渊博,我希望你能教我。

张烽温柔地答应了:“我们从写日记开始。”这一习惯不仅帮助皮定均记录了战争与生活的点点滴滴,也逐步提升了他的文化水平。

张烽嫁给皮定均之后受了很多苦,特别是在战争时期。结婚时,他们的家当简单至极:一条日本毛毯、一条被子和张烽的一个小包袱充作枕头。婚礼的餐桌上只有炖肉和烧萝卜两道菜,不一会儿便被宾客们一扫而空。

之后战争的残酷夺走了他们的两个孩子。即使生活给予了他们如此沉重的打击,张烽和皮定均却始终未放弃对未来的希望。

1946年,国民党的大规模进攻使得皮定均不得不带领部队执行掩护任务。此时张烽怀孕已达六个月。在从信阳到开封的危险转移中,她孤身一人,艰难地爬上了火车车顶,结果不幸早产,新生的女儿皮桐柏不久后便夭折。回到根据地后,她悲痛地得知,寄养在农家的大儿子皮豫北也因病去世。

虽然历经如此多的苦难,皮定均和张烽的爱情与信念始终未曾动摇。到了1949年4月,就在皮定均准备参与渡江战役之际,他接到了后方传来的消息:张烽顺利生下了他们的第三个孩子。

在日记中,皮定均记录了自己的感受:“这是给我带来的第三次父亲的喜悦,虽然我之前未能见到前两个孩子。他们因为环境的艰苦和战争的隔离,在寄养的家中夭折。这次我决不允许历史重演。

在1948年的春末,张烽为皮定均诞下了他们的儿子皮国宏。这个新生命的到来为两人带来了一丝慰藉,缓解了之前失去两个孩子的痛苦。之后,他们陆续迎来了三个孩子:皮效农、皮卫平和皮卫华。1955年,由于皮定均在中原突围中的显赫战功,他被晋升为中将。

直到1976年7月7日,这一切美好戛然而止。皮定均和长子皮国宏在前往东山岛参加演习时,不幸遇难,直升机坠毁在漳浦县的灶山上,父子俩双双丧生。当时皮定均62岁,皮国宏仅28岁。

张烽面对这突如其来的悲剧,她无法接受,甚至怀疑这场空难背后隐藏着阴谋。她始终质疑当时恶劣的飞行条件和地面指挥的可疑行为。

在皮定均逝世15年后,张烽请求将他的骨灰迁移,部分安葬在他曾经奋斗过的豫西根据地,部分安葬在他牺牲的灶山之巅。灶山的墓碑上,张烽刻下了这样的碑文,表达了她对丈夫与儿子逝去的深切思念与不解:

“九死一生,将军闯过枪林弹雨,永留百世英名。

人妖颠倒,亲人竟遭机毁人亡,谁解千古之谜。

2009年,张烽与世长辞,享年86岁。按照她的遗愿,她被安葬在灶山,与她深爱的丈夫永远相伴。