大家知道吗,在历史上有一位名将,那就是太史慈,他可以说是刘备错过的最为可惜的一位名将了呢。想当年在北海的时候,孔融遭遇危难,太史慈为了去救孔融,就和刘备有了交集,在那个时候,他们俩可是并肩作战的队友哦,一起对抗着敌人呢。大家想想看,当时可是太史慈有求于刘备呢,而且刘备向来是以他的人格魅力著称的,按常理来说,这是个收服太史慈的好机会,可为什么刘备最后却没能把太史慈给收服了呢?这里面的缘由还真值得琢磨琢磨。后来,太史慈在临终的时候留下了遗言呢。从他的这些遗言当中,我们不仅能了解到他这一生的志向所在,而且还揭秘了一个很重要的事情哦,那就是他为什么一直都不会去投奔刘备的原因。这真的是让人不禁感叹,历史有时候就是这么充满了各种让人意想不到的情况呢。

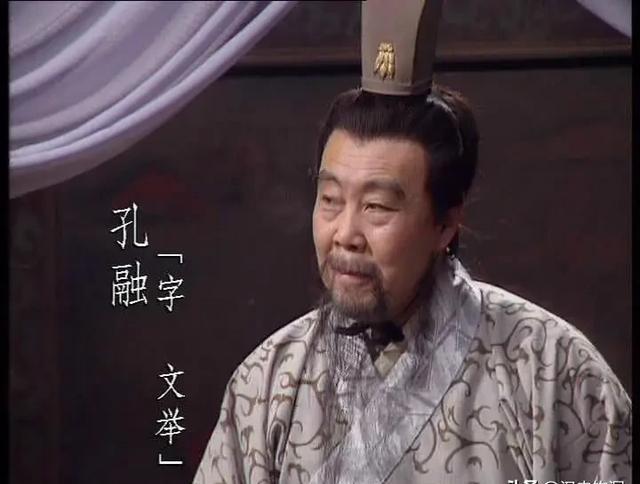

话说太史慈和刘备之间能结下缘分,这还得从孔融善待太史慈的老母亲说起呢。当时啊,太史慈的母亲听闻黄巾军的管亥把北海给围困起来了,这可不得了,要知道孔融对自家可是有恩的呢。于是,老太太就赶忙让儿子太史慈去给恩人解围,也好报答这份恩情。太史慈心里也明白,就自己单枪匹马地去解围,那可是危险重重,搞不好就有去无回了。所以呢,他就先在家里好好地陪了老母亲三天,尽尽孝心。等这三天一过,太史慈也是下定了决心,哪怕是面临绝境,也要拼上一拼,就这样毅然决然地奔赴北海去了。

那时候,城池四周的围困还没有特别严密。趁着夜色,瞅准了敌方防守的间隙,有个人得以进入城中见到了孔融。见到孔融后,这人便请求孔融派兵出城去攻击贼人。然而,孔融并没有听从这个建议,他想着要等待外面的救援到来。可左等右等,一直也没有等到前来救援的队伍,而敌人的包围圈却一天天地在逼近。到了这个时候,孔融就打算派人去向平原相刘备告急求救。可是呢,城中已经被围得死死的,根本就没有人能够有办法出城去。就在这为难之际,太史慈站了出来,主动请求由他去完成这个出城告急的任务。

话说那黄巾军啊,军纪方面十分松弛,在围城的时候呢,围得并不是特别严密。就在这样的情况下,太史慈瞅准了夜色的掩护,悄悄地就溜进了城里面。进城之后啊,太史慈琢磨着,现在黄巾军没什么防备,这可是个大好机会,于是他就向孔融请求,希望能带着兵突然去袭击黄巾军,好借此来解除围困。可谁知道呢,孔融压根就没听太史慈的这个提议。他心里觉得吧,太史慈说的这种做法实在是太冒险啦,万一搞不好,那可就麻烦大了。所以呢,孔融就只想着守着城,盼着外面能有援兵来救他们。结果呢,就因为孔融没有采纳太史慈这个突袭的建议,白白贻误了绝佳的战机。这下可好,黄巾军那边的人是越聚越多,可北海这边呢,左等右等,始终也没等来什么救援的队伍。

话说当时的孔融可着急啦,没办法,只能派人前往平原去请刘备来给予支援呢。可那会儿黄巾军已经有所警惕了,这种情况下,根本就没人敢去执行这个任务哦。不过呢,有个叫太史慈的人,他因为心里一直想着要报恩,所以就不顾危险,毅然决定冒死前往。到了这个时候,太史慈心里也明白,可不能就那么硬着头皮往前冲。于是呢,他想出了个法子,先是带着两个人一起出了城,假装是出去练习射箭呢。其实啊,出去之后也没干啥别的事儿,然后就又回城去了。就这么着,第一天的时候,黄巾军那边可是戒备得很严呢,时刻都保持着高度的警戒状态。

话说第二天的时候,敌军一看到是太史慈,就不由自主地松懈了下来。毕竟之前可能和太史慈有过交手之类的,觉得已经有所了解,所以就没太把他当回事儿。就这样到了第三天呢,大家对太史慈的防备就更松了,几乎没什么人特别留意他的动向。而太史慈呢,那可真是抓住了这个绝佳的时机,只见他猛地纵身上马,然后快马加鞭,风驰电掣一般朝着外面冲了出去。在冲出去的过程中,追兵自然是蜂拥而上啦,可太史慈那是何等的厉害,他弯弓搭箭,“嗖嗖嗖”几下,连续就把好几个追兵给射倒在地了。就这么着,他一路过关斩将,冲破了重重阻碍,最后成功地突出了敌军的包围圈。从这件事儿就能看出来,太史慈可不单单是只有一身的勇猛劲儿,他还特别有智谋呢。你看,他能瞅准敌人松懈的时机,果断出击,这就是善于把握机会。所以说,太史慈真的是一个既有勇气又有谋略,特别会抓住机会的难得人才呐。

太史慈于是来到平原,对刘备说道:“我太史慈不过是东莱那边一个出身低微的人罢了。我和孔融孔北海之间,既没有亲属关系,也并非同乡邻里,只是因为彼此志向相投、意气相契,有着共担灾祸、同赴患难的情义。如今管亥起兵作乱,孔融所在的北海郡被叛军重重围困,孤立无援,形势危急,简直是到了生死存亡的关键时刻。大家都知道您素有仁义的美名,向来能够在他人危急之时伸出援手。所以,身处困境的孔融,急切地盼望着您的救助,伸长了脖子在期待、仰仗着您呢。这才让我太史慈冒着锋利刀刃的危险,冲破那层层的包围圈,从极度危险、几乎是必死无疑的境地里来向您求助,把希望都寄托在您身上了,就盼着您能出手救下孔融他们啊。”

太史慈游说刘备时所说的那番话,水平着实不低呢。他先是自谦地表示,自己不过就是东莱那边一个没什么名气的小人物罢了,和刘备既没有亲属关系,也并非来自同一个地方的乡党,仅仅是因为彼此有着相同的志趣,便出于那份义气,愿意和对方共患难。接着,太史慈指出当下的严峻形势,说如今管亥在北海一带作乱,使得北海城已经到了万分危急、生死存亡就悬于一线的时刻。而之所以在这样的危难之际,他太史慈会拼了命地突出重围,历经千难万险,甚至把北海城的安危以及自己的身家性命都一并托付给刘备刘使君,那是因为刘使君向来有着仁义的好名声,是那种能够在他人深陷危难之时伸出援手、救人于水火之中的仁义之人啊。

那一番话语说得是有礼有节,并且情真意切,从头至尾压根就没提自己这么做是为了报恩的事儿呢。不仅如此,还把刘备的地位给拔高了,说得刘备仿佛就是那种众望所归的人物。就因为这番话,刘备听完之后也不由得发出感叹说道:“孔北海居然还知道这世上有我刘备?”

当时便即刻派遣了三千名精兵跟随太史慈一同前往。那些贼人听闻有军队到来的消息后,便解除了对相关地方的围困,纷纷四散而逃了。这一情况在《三国志》里是有记载的呢。

当时的情况是,立刻就抽出了三千名精悍的士兵,让他们随着太史慈一同前往北海实施救援行动。要知道,那时候北海正遭受黄巾军的围困,形势颇为危急呢。而当黄巾军听闻有援兵赶来的时候,一下子就乱了阵脚,纷纷作鸟兽散,北海之围也就此得以解除。不过呢,在成功解救了北海之后,太史慈却并没有选择去投靠孔融,甚至也没有去投靠一同参与此次救援行动的刘备。说到这孔融,其实也不难理解太史慈不投靠他的原因。孔融这人做事有点优柔寡断的,就因为他的这种性格,使得围困北海的黄巾军越聚越多,局势越来越糟糕,这些太史慈可都是看在眼里的。

太史慈心里清楚刘备有着仁义的名声,所以哪怕要冒着舍弃性命的危险,也甘愿突出重围去向刘备请求救援。可让人疑惑的是,他既然如此认可刘备,那为什么又不愿意追随刘备呢?

扬州刺史刘繇和太史慈是同一个郡的人。那太史慈呢,从辽东回来之后,还没来得及和刘繇碰面呢。后来他就暂时渡过长江,来到了曲阿这个地方去见刘繇。结果呢,他还没离开曲阿呢,恰好这时候孙策就到这儿来了。——《三国志》

太史慈后来离开了刘备,转而前去投奔扬州刺史刘繇。要知道,这刘繇和刘备一样,都是汉室宗亲呢,而且刘繇的官爵可比刘备高得多啦。从这事儿啊,咱们大概就能明白太史慈为什么认可刘备却又要离开他了。其实就是这么个情况,刘备这人确实很不错,可在太史慈看来呢,跟着刘备似乎看不到什么太好的前途,没办法满足自己对于未来发展的期望,所以最后还是选择了离开刘备,去投奔刘繇了。

刘备存在一个极为明显的劣势,那就是起点实在是太低啦。这一点呢,恰恰就是他始终没办法在与曹操的争斗中占据上风的根源所在。孟子曾经讲过这样一句话:“君子喻于义,小人喻于利。”那咱们不妨都来琢磨琢磨,在现实生活当中,到底是那些一心去追求大义名分的人数量更多呢,还是那些一门心思追逐实际利益的人数量更为庞大呢?

据《孙楚牵招碑》记载,您和刘备在年少的时候就一同生活在河朔这片地方呢。当时啊,你们二人皆是英雄豪杰,彼此间意气相投,那种情谊深厚无比,已然结成了可以同生死、共患难的刎颈之交呢。

你看啊,很多人觉得太史慈是刘备错过的人才,但其实呢,刘备错过的可不止太史慈。就说牵招吧,他和刘备那可是从小一起长大的,是能称得上刎颈之交的发小呢。这关系够铁了吧,可牵招先是投奔了袁绍,后来又投靠了曹操。你想啊,有着这么深厚感情的发小都没能被刘备吸纳到身边,这就不禁让人琢磨了,刘备到底是缺啥呢?要说人格魅力,那肯定是不缺的,不然怎么能和牵招有刎颈之交这么深厚的情谊呢。想来想去,恐怕就只能是刘备当时所拥有的平台不够大,给人才提供的待遇也太差了些,所以才留不住像牵招这样的人。

在过去的时候,有个人叫豫,那时他还年轻呢。他主动依附于刘备,刘备见了他之后,觉得他很不一般,对他颇为赏识。当时刘备担任豫州刺史这一官职。后来呢,豫因为家中母亲年事已高,需要他回去照料,便向刘备请求回归故里。刘备得知这个情况后,心中满是不舍,忍不住流下了眼泪,与豫依依惜别,还感慨地说道:“真遗憾啊,不能和你一同成就一番大事业了。”这一段故事记载于《三国志》当中呢。

田豫呢,和很多人情况类似,他可是刘备的忠实小迷弟,刘备对他那也是相当不错的。后来听说刘备要前往豫州去担任刺史一职了,田豫就因为母亲年事已高,需要自己在身边照料为由,向刘备辞行。面对这样的情况,刘备心里虽有不舍,但也没办法,只能是含着眼泪感慨地说道:“真是遗憾啊,不能和你一起成就一番大事业了!”再后来呢,这田豫可不得了,一直活到了82岁呢。而且,他长期在曹魏的边疆地区镇守,肩负着保家卫国的重任。在边疆期间,他还把轲比能都给打败了,那可是相当厉害的战绩。想想看,要是他当初一直跟着刘备的话,说不定蜀汉后来也不会出现蜀中无大将的那种尴尬局面喽。

豫对辅说道:“最终能够平定天下的,必定会是曹氏啊。应当赶紧归附顺从他们,不然的话,以后灾祸临头就后悔莫及啦。”这是记载于《三国志》里的内容呢。

田豫可以说是刘备的小迷弟,他对刘备这个人那是极为崇拜的。不过呢,即便如此,田豫心里却有着这样的看法:他觉得能够平定天下的,必定会是曹操家族呢。为啥会这么想?你看刘备这边,起点实在是太低啦,而且也没啥深厚的底蕴。就说在占据荆州之前吧,连个能作为继承者的儿子都没有,这种情况,谁又能觉得这会呈现出一种能够夺得天下的气象呢?

刘备这个人啊,那姿态真是雄伟不凡,而且才能出众呢。他有着成就王霸之业的谋略与气度。就冲着这些,真的是让我陈登打心底里敬重他,我可真是对刘玄德钦佩不已呢!

刘备此人颇具雄姿,有着非凡的王霸之略,其个人魅力相当出众,陈登对他极为崇拜。然而,令人惋惜的是,刘备却没能守住徐州这块地盘。要知道,陈登当时可是拖家带口的,一家老小加起来有几百人呢,在这样的情况下,他实在是没办法跟着刘备一同闯荡啊。

那时候,陶谦因病离世了。随后,徐州方面派人来迎接刘备,打算让刘备掌管徐州,而刘备呢,也有心前往。这时候,就有人来劝说刘备了。这人对刘备讲道:“您可得好好斟酌斟酌,如今袁术的势力还挺强大的呢。要是您现在往东边去徐州,那肯定会和袁术产生争斗啊。而且,还有个情况不得不防,那就是吕布,要是他趁机在您背后搞偷袭,就算您最后得到了徐州,可在这种腹背受敌的情况下,想要成就一番大事,那也是绝无可能的。”——《三国志》

有个人叫陈群,他可是后来曹丕极为倚重的托孤重臣呢,而且还是大名鼎鼎的“九品中正制”的开创者哦。你知道吗,他曾经还跟过刘备一段时间呢。话说当年陶谦病逝之后,刘备打算前往徐州。在这之前,就有人劝刘备说:“您可得好好考虑一下,那袁术的势力可是相当强大的,您要是去了徐州,必然会和袁术正面发生冲突。而且,万一吕布再在背后搞偷袭,那您这一趟去徐州可就啥事儿都办不成啦。”结果呢,后来还真就像那人说的一样。刘备和关羽去抵挡袁术了,就在这个时候,吕布趁机偷袭,而张飞没能守住徐州,这整个情况和陈群之前所预料的简直是一模一样。

要知道,刘备在前期的时候其实并非是缺乏人才的。恰恰相反,他也遇到过不少有才能的人呢。只是由于当时他自身的起点实在是太低了,而且所拥有的底蕴也太差劲了,结果就导致和这些人才一一错过了。就如同太史慈在临终之时留下的遗言所说的那样:

人生在世啊,身为大丈夫,就应当身佩那七尺长剑,凭借自身的本领与功绩,一步步踏上通往天子殿堂的台阶。这意味着要在世间建立一番大事业,成就非凡的功绩,得以在朝堂之上施展自己的抱负,为天下、为百姓贡献自己的力量呢。可是如今呢,我心中所怀抱的志向还远远没有达成,还有那么多的理想没有实现,还有那么多想要去做的事情没能够去做。在这种情况下,怎么能就这样轻易地死去呢?实在是不甘心呐!就像《三国志》里所记载的这句话一样,道出了多少壮志未酬之人内心的那份不甘与执着。

要知道,大丈夫活在这天地之间,就应当像东汉那位有着特殊荣耀的“大树将军”冯异一样,能够身佩七尺之剑,凭借自身的本事一步步成为在天子身边效力的近臣呐。可现如今呢,自己心中怀揣的那些远大志向都还没有能够达成,却偏偏到了这般快要死去的境地,这可如何是好啊,实在是让人满心的无奈与遗憾!

可以看出来,太史慈之所以会离开刘备,其最根本的缘由就在于当时刘备的身上呢。那会儿从刘备这儿,根本瞧不出有任何能够夺取天下的苗头。要知道在那乱世当中,绝大多数的人心里所求的可都是能够建立一番功业,从而功成名就。他们对刘备确实是怀有敬佩之情的,可却并不愿意跟随刘备。这就好比一家公司,它的企业文化很不错,大家都挺认可的,可就是没办法给员工发得起工资,所以即便文化再好,也很难让人一直留在这儿跟着干下去呢。

我们来看看刘备和曹操之间的情况,其实呢,与其讲刘备是输给了曹操这个人,倒不如说是输给了曹氏宗族呢。要知道,曹氏宗族那底蕴可深厚啦,这种差距可不是轻易就能补上的。那些有雄厚家底、有诸多本钱的,就好比这曹氏宗族,往往是能够越发展越壮大的。而像刘备这样没什么本钱的呢,他能抓住机遇,最后在蜀地割据一方,这已经是难上加难的事儿啦。所以呢,这也就是为什么刘备虽然经历了一次又一次的战斗失败,可最终还是成就了昭烈皇帝这样的名声。他一路走来,真的是历经了千难万险,即便失败了那么多次,可这份坚持和努力也让他虽败犹荣呢。