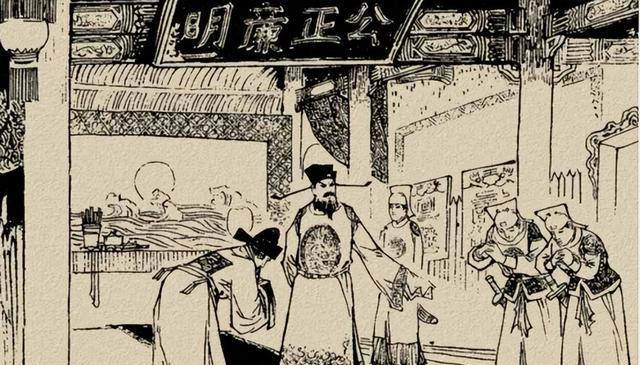

北宋时期有一位非常著名的官员,他就是包拯。相信不少人一提到包拯,就会由衷地发出这样的感慨:“包拯那可绝对是一位清正廉洁的好官员!”

包拯不仅工作方面表现出色,而且还为他的后代留下了一份极为丰厚的“遗产”呢。就因为这份“遗产”,他的子孙们可是足足吃了1000多年的“祖宗饭”。在这些子孙当中,有一个人曾经所拥有的财富,那可不得了,甚至在某个阶段一度超过了香港首富李嘉诚的财富呢。

包拯在历史上赫赫有名,大家都知道他为官清正廉洁、刚正不阿,为百姓做了许多好事。那么就有人会好奇啦,包拯当年究竟留下了什么样的“遗产”,居然能够让他的后代子孙发展得如此强大呢?这可真的是很让人疑惑,想要一探究竟呢。

唾沫星子喷到皇帝脸上

包拯在工作方面,那可绝对算得上是一位好官员。他在履行公职之时,秉持公正、刚正不阿,一心为百姓谋福祉,为处理各类事务尽心尽力,其表现无愧于“好官员”的赞誉。而在生活当中呢,包拯又是一个十足的好儿子。他对待自己的父母长辈极为孝顺,在日常相处中关怀备至,尽到了为人子应尽的责任与义务,在生活里展现出了非常优秀的品德,确实是一位好儿子。

在包拯的父母步入年老之时,包拯做出了一个令人敬佩的决定。他毅然决然地主动辞去了自己所担任的官位,放弃了官场中的一切,选择回到家中,全心全意地去照顾年迈的父母,承担起照顾双亲的责任,将自己的一片孝心落实到实际行动当中。

就算是等到包拯的双亲都离世了,并且包拯也守完了孝,可即便如此,包拯心里依然还想着继续去陪伴自己的父母,那份对父母的眷恋之情始终萦绕在他心间,让他即使在守孝结束后,还是放不下想要陪伴父母的念头呢。

在家乡的时候,包拯一度有不想去上班的想法呢。不过,家乡的父老乡亲们纷纷来劝说他,大家你一言我一语的,都觉得包拯应该继续去履行自己的职责。在父老乡亲们这般诚挚的劝说之下,包拯这才最终决定回去上班喽。要知道,那个时候的包拯,都已经快要到40岁啦。

我们经常会提及包拯清正廉洁,那么与之相关具体都有着怎样的故事?

首先要提到的是,第一位获奖者乃是张贵妃的叔叔张尧佐,这位人物可不容小觑呢,绝对算得上是一位“重量级”的存在哦。

在那个时候,张贵妃尽管还没被册立为皇后呢,可她在宋仁宗跟前那是极为受宠的。就因为这份宠爱,她心里便打起了小算盘,想着让宋仁宗给自家的亲戚们都提拔提拔,这其中就有一个叫张尧佐的亲戚呢。

包拯等谏官们获知了这样一件事,皇帝竟然打算毫无缘由地给某个人加官进爵。对于皇帝的这一做法,以包拯为首的谏官们那可是持着极为强烈的反对态度,他们觉得这种平白无故就给予某人如此优厚待遇的做法是不妥当的。

然而,那张贵妃心里依旧不甘心呐。宋仁宗看到她这副模样后,便开口说道:“爱妃,你就放心吧,等到下一回上朝的时候,朕肯定会帮你的!”

话说等到上朝完毕之后呢,宋仁宗便径直下达了那份任命张尧佐的诏书。当时啊,宋仁宗心里琢磨着,这诏书都已经发出去了,按常理来说,包拯应该不会再来劝自己把这已经发出的诏命给收回去吧,要是真那样的话,自己这皇帝的面子可往哪儿搁,多没面子的事儿。可谁能想到呢,这包拯还真就有这个胆量,压根就没管那么多,还真就来劝宋仁宗收回诏命了。

包拯觉得,皇帝对官员进行提拔这件事,其实并没有什么不妥之处呢。要是哪位官员在自己的岗位上确实干得相当出色,表现十分优秀,那么按照相应的规定也好,惯例也罢,该给予怎样的奖励就给予怎样的奖励,包拯他们是绝对不会去阻拦这件事的哦。

话说有个叫张尧佐的人,那可真是做啥都做不好,能力着实不怎么样。结果呢,宋仁宗居然打算直接把张尧佐的两个儿子赐为进士。这事儿一出来,包拯可就坐不住啦,当即挺身而出,极力地表示反对。

包拯当时说话的言辞那可是相当激烈。他着重且详细地阐述了给张尧佐父子升官这件事所存在的诸多弊端。在陈述过程中,他情绪激动,言辞犀利,甚至激动得连唾沫星子都飞溅了出来,直接就飞到了宋仁宗的脸上呢。

然而,那诏命都已经发出去啦,宋仁宗毕竟是一国之君,得讲究个言而有信,要是出尔反尔的话,面子上着实过不去呢。这下可把他给难住了,思来想去,也没个主意,最后就只好去询问包拯,看看包拯能给出个什么好办法来解决这棘手的状况。

包拯当时就对仁宗讲道:“陛下您之前不是说要赐给他四个官职嘛,依臣之见,挑一个不怎么重要的那种虚职给他便足够了。”仁宗听到包拯这么说,见他态度如此坚决,寻思了一番后,觉得也没什么别的更好的办法,只好听从了包拯的这个提议。

话说皇帝突然改变了主意,这可让张贵妃满心疑惑,她忍不住开口询问到底是为啥会这样呢。宋仁宗听了她的询问后,无奈地说道:“你是不知道,那谏官包拯,说话可犀利啦,都快直接指责我不合乎礼法,甚至说我违背了祖宗的德行呢,面对他这样的态度,我又能有啥办法?”

包拯还真是挺幸运的,碰到了一位不错的皇帝。您想啊,要是换做别的皇帝,就包拯那直言敢谏的劲头,有时候话说得可能都让皇帝脸上溅到唾沫星子了,估计不等他把话说完呢,就会被侍卫们直接拖出去给斩了头啦。所以说,能在那样的朝堂上发挥自己的作用,包拯确实得感谢碰到了这么一位能包容他的好皇帝。

包拯可不管自己弹劾的对象究竟是谁,也不在意其背后有着怎样的背景与势力。在包拯这儿,只要察觉到有不妥当之处,他便会毫不犹豫地直接进行弹劾。

在当年,有那么一起弹劾案可是轰动一时的。而在这起案子当中,除了涉及到一位皇帝的叔叔之外,还有一个名叫王逵的人也与之相关呢。

有这么一个人叫王逵,他,可不是什么有着皇亲国戚身份的人哦。不过呢,宋仁宗对他倒是颇为欣赏呢。而且,在朝廷当中,那些担任宰相之类重要官职的人,也都成了他的有力靠山。

王逵仰仗着身边有那么一些人给他充当后台、为他撑腰壮胆,于是便肆意妄为起来。他的行径十分恶劣,在各处都干着为非作歹的勾当,全然不顾及百姓的死活。更为过分的是,他竟然明目张胆地去抢夺老百姓辛辛苦苦积攒下来的财物,实在是可恶至极。

那行为实在是太过荒诞了,这样的情况没持续多久,就迅速激起了农民们的起义。这时候的王逵看到这种局面,赶忙派人去进行强行的镇压行动。在镇压过程中,他的手段极其残忍,居然滥用酷刑,致使不少无辜的老百姓惨遭杀害。

因此,有很多普通老百姓对王逵极为不满,在大家伙儿心里,都对他恨到了极点,简直是恨之入骨,他的所作所为让民众心里积攒了太多的怨气呢。

包拯,他可不是一次两次地去弹劾王逵呢。然而呢,每一回他这么做,结果都是被宋仁宗给驳回了,就是没有让包拯弹劾成功过。

家喻户晓的包弹

最终,包拯的怒火彻底被点燃了,情绪激动之下,几乎都要伸出手指,直指着仁宗皇帝的鼻子,言辞犀利地斥责道:“陛下啊,您就这般一如既往地行事吧,继续任用那些手段严酷的官吏。您或许觉得没什么,那些得势之人或许也从中得了好处,可您瞧瞧,这给我们这些臣子,还有广大的老百姓带来的却是极大的不幸!如此下去,这天下怎能安稳,百姓又怎能安居乐业呢?”

在那种万般无奈的情形之下,仁宗最终还是下达了命令,把王逵给罢免掉了。说起来,王逵这人干的坏事可真不少,简直就是个祸害呢。就这么罢免了他,都没把他处以凌迟处死这样的重刑,实在是让人觉得太遗憾啦,感觉都没能让他得到应有的严惩。

要知道,除了特定的这两个人之外,包拯平日里那可真的是没少对那些皇亲国戚进行弹劾呢。为啥要弹劾他们?还不是因为这些皇亲国戚老是依仗着背后有皇家势力给自己撑腰,就肆意妄为,经常干出各种各样为所欲为的事儿来,包拯自然是看不过去,要出面弹劾他们啦。

不少人看到那种情况后,心里很清楚,压根就不敢去弹劾他们。为啥呢?因为大家心里都明白,要是去招惹这类人,那在很多人看来,简直就跟自己去寻死没啥两样,所以谁还敢轻易去弹劾呢。

包拯向来无所畏惧,一旦那些皇亲国戚做出了不该做的事情,他便会毫不犹豫地进行弹劾。也正因如此,大家都乐意称呼他为“包弹”呢。

在大宋那个时期,“包弹”的名声可是迅速传遍了整个大宋上下,几乎达到了家喻户晓的程度呢。为啥这名声能传得这么广?还不是因为有这样的官员存在。有这样能秉持公正、敢于弹劾不良现象的官员坐镇官场,那可真的是老百姓的福气,大家心里都盼着能多一些这样为百姓着想、维护公正的好官呢。

当时的情况是这样的,有许多皇亲国戚啊,他们平日里可能比较肆意妄为一些。可是呢,在看到包拯行事之后,就一下子变得老实了不少。为啥会这样呢?要知道,包拯那可是刚正不阿,执法如山,就连高高在上的皇帝,面对包拯的时候,都不敢轻易违背他所说的话、所做的决定呢。所以这些皇亲国戚心里也清楚,连皇帝都得忌惮包拯几分,他们自然也就不敢再像以前那样张狂,只能老老实实的了。

包拯不仅对那些官员们十分严厉,而且对待自己家的亲戚们同样秉持着公平公正的态度呢。

曾经有那么一段时期,包拯是在他的家乡庐州任职开展工作的。在那段时间里,他就在庐州这片熟悉的土地上履行着自己的职责,处理着当地的诸多事务呢。

包拯有一个亲戚在庐州担任大官,就因为这层关系,包拯的那些亲戚们便觉得自己有了坚实的靠山,于是在城中肆意妄为起来,行事毫无顾忌,想干什么就干什么。

你瞧,有那么一些人,那可真是张狂得很呢。他们可不仅仅是胆子大到敢当着众人的面去欺负普通的老百姓,而且,就连官府里的那些人,他们都全然不放在眼里,简直是肆意妄为,毫无顾忌。

包拯在了解到相关情况之后,那可真是气不打一处来。随后呢,他就使出了一招很厉害的手段,也就是人们常说的“杀鸡儆猴”啦,想用这种方式来起到警示众人的作用呢。

包拯的那些其他亲戚们,在看到某些情况之后,一下子就变得安生了不少呢。以往他们可能时不时地会做出一些为非作歹的事儿来,可经过这件事,或者说在经历了这样一番状况之后,他们心里头有了忌惮,再也不敢像从前那样肆意妄为、去干那些违法乱纪、欺负他人的勾当了。

包拯平日里处理事情的风格那可是相当严厉,就因为这,那些皇亲国戚一个个都对他恨得直咬牙切齿呢。可就算他们心里再怎么恨,又能有什么办法?人家包拯一向行事端正,从来就没做过任何错事。所以呢,就算这些皇亲国戚一门心思想要去陷害包拯,那也找不到一个合适的由头来下手。

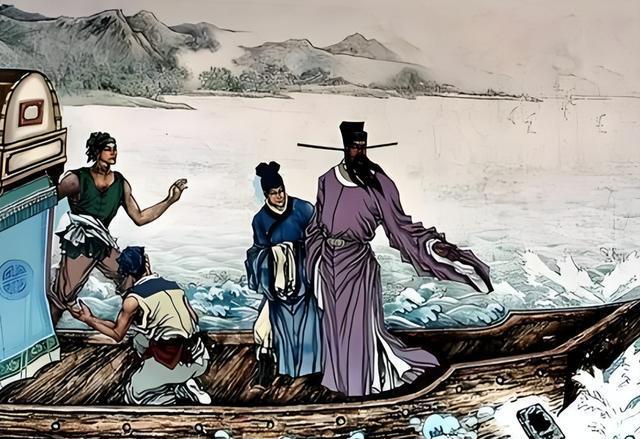

在后来的时候,包拯前往端州赴任开始上班工作了。要知道,端州这个地方有一样特产特别出名,那就是一种极为珍贵的雅器,它叫做端砚呢。这端砚可不简单,它可是位列我国古代“四大名砚”之中的哦,在古代的砚台中那可是相当有名气的存在啦。

在当地,所生产出来的这种雅器,除了会拿到市面上进行售卖之外呢,通常还有一个去向,那就是会被进献给国家哦。

在当时的情况下,存在这样一种现象,有一部分人家,他们出于想要讨好当地官员的目的,就会选择拿出一种十分宝贵的东西,然后把它当作贿赂之物送给那些官员,期望以此来获得官员的好感或者其他方面的好处。

话说包拯来到端州出任官职的时候,就碰到了这样的情况呢。有些人家知晓包拯来了,便纷纷送来了端砚。然而包拯看到这些端砚后,态度那是十分坚决,他从来都没有收下过任何一方端砚哦。不仅如此呢,他还特意安排人把这些送来的端砚全都按照原来的样子,完完整整、原封不动地给送回到送砚之人的手里啦。

包拯始终认为,给老百姓做好事,这本就是自己应尽的义务。在他看来,老百姓的钱那可都是他们辛苦劳作挣来的血汗钱,自己怎么能去收取呢?为百姓谋福祉,那是天经地义的事儿,绝不是为了从中获取什么利益,所以压根儿就没必要去拿老百姓的血汗钱。

当地的管理工作做得相当出色,这使得当地人民愈发热情好客起来。话说包拯在一次外出执行公务的时候,碰到了这样一件事,有一个人啊,偷偷地拿了一个端砚要送给包拯呢。

包拯在得知相关情况后,赶忙让人把东西送回去,可没想到的是,负责送砚的那个人早就跑得不见踪影了。这下可就犯难了,这方端砚到底该怎么去处置才好呢?

相传,在众人的注视之下,包拯最终毫不迟疑地把那个端砚径直扔进了湖里。

话说包拯从端州启程离开的时候啊,他身边是一个端砚都没带走呢。要知道,在当时,别的官员可不像他这样,那些官员在离开端州之际,往往都要带上好几车的端砚。您想啊,这端砚在当时那可是相当名贵的,要是把这些端砚都拿去卖了的话,那可绝对能换来一笔数目极为可观的巨款呐,可包拯却丝毫没有动这样的心思,就这么干干净净地离开了端州。

在北宋时期,包拯那可是相当有名望的一位官员,整个北宋王朝都知晓他的大名呢。平日里,常常会碰到老百姓给包拯送东西的情况,这种事儿,包拯见得可多啦。但不管面对怎样的情形,他始终坚守原则,从来都没有白白拿过老百姓的任何东西,就冲这一点,他真的称得上是一位特别优秀的好官员呐。

富豪子孙

包拯的官途发展得还算顺遂,一直以来所担任的都是朝廷里颇为重要的职位。不过呢,虽说为官多年,可他基本上没攒下多少钱财呢。这是为啥?主要是因为平日里各项正常的开支就把收入给消耗得差不多啦,所以也就没什么余钱能积攒下来咯。

在封建王朝时期,有这么一种普遍的情况呢。就是但凡一个官员,他要是手头存有很多的钱财,那大概率这个官员就是个贪官啦。毕竟在封建王朝的大环境下,正常情况下官员靠俸禄等合法收入,一般很难积攒起大量的存款,所以一旦出现那种存款数目颇为可观的官员,往往就很可能是通过不正当的手段,比如收受贿赂、贪污公款之类的行径来获取这些财富的,所以基本上可以判定这样的官员就是贪官无疑了。

包拯的官运总体来讲还算不错,然而,有一件事却始终让他忧心不已,那就是关于自己后代的情况一直不太乐观,这成了困扰包拯的一个难题。

包拯起初是有一个儿子的,这个儿子乃是他的正房妻子所生育。在有了儿子之后,随着时间推移,包拯也就顺理成章地拥有了自己的孙子。

令人十分惋惜的是,包拯的儿子以及孙子竟相继离世了,这无疑给包拯带来了极为沉重的打击。

就在包拯满心觉得仿佛已经到了生无可恋的境地之时,一件意想不到的事情发生了。原来,他刚刚得知了一个消息,自己又新添了一个儿子,而这个儿子是由他的妾室所生的呢。

有两个人闹了点矛盾,结果呢,其中的那个妾就一气之下回自己的娘家去住了,这一住就是好几个月的时间呐。

在包拯迎来第二个儿子之后,他心里别提有多高兴啦,那种喜悦之情溢于言表,真的是非常开心呢。

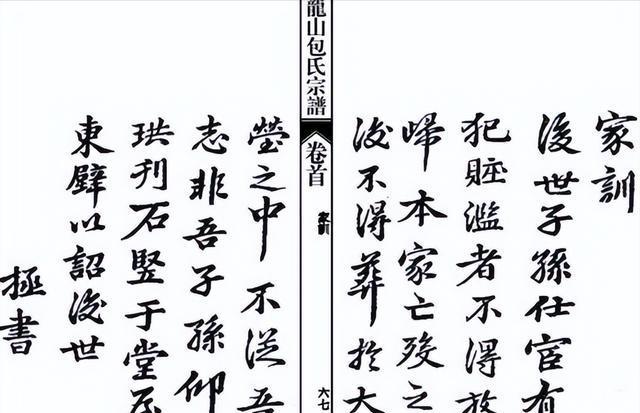

包拯在重新看到希望之后,亲自立下了被称作“包家祖训”的内容。据说,这些祖训是被刻在了一块石碑之上呢,其字数总共为51个字。

所谓的“包家家训”,其大致含义是这样的:咱们包家的人往后要是当了官,那可绝对不能去做贪污受贿这类违法违纪的事儿。要是谁触犯了这条规定,那就会被从祖籍之地给驱逐出去,而且永远都不允许再进入包家的祖坟啦。

包拯留给后人的“遗产”究竟是什么呢?其实很简单,那就是要秉持公正廉洁的品质,规规矩矩地去做人。

要知道,包拯留下了极为宝贵的“遗产”,正因为有这份宝贵的传承在呢,包拯的子孙后代那是越来越兴旺昌盛啦。据说在当下,他的后人数量可不少哦,在全球范围里就有多达10万多人呢。而且还有挺有意思的情况,有一些人,一直到了晚年的时候,才惊觉原来自己竟然是包拯的后人呐。

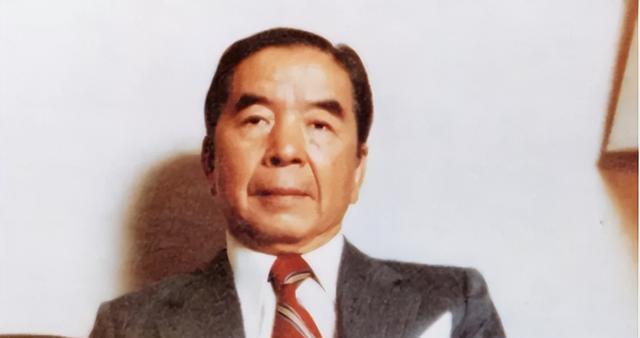

开头我们提到过一位曾经比李嘉诚还要富有的富豪,他有着“华人世界船王”的称号,这个人就是包玉刚。而让人意想不到的是,包玉刚在晚年的时候才得知自己竟然是包拯的后人呢。

包玉刚在船运行业的贡献极其巨大,正因为如此,他荣获了诸多来自不同国家领导所赐予的勋章。其中就包括日本天皇、比利时国王等授予他的勋章,而且,就连英国女王也给予了他特殊的荣誉呢,由此可见他在船运领域的卓越成就以及所受到的高度认可。

在当时那个时期,若是提起大企业家的话,没有任何一个人所获得的荣誉,能够达到如此之多的程度。

之后在对宁波进行访问的时候,包玉刚以及其他一些人一同来到了“天一阁”。要知道,“天一阁”在当地可是极为古老的一座藏书楼,有着深厚的历史底蕴呢。

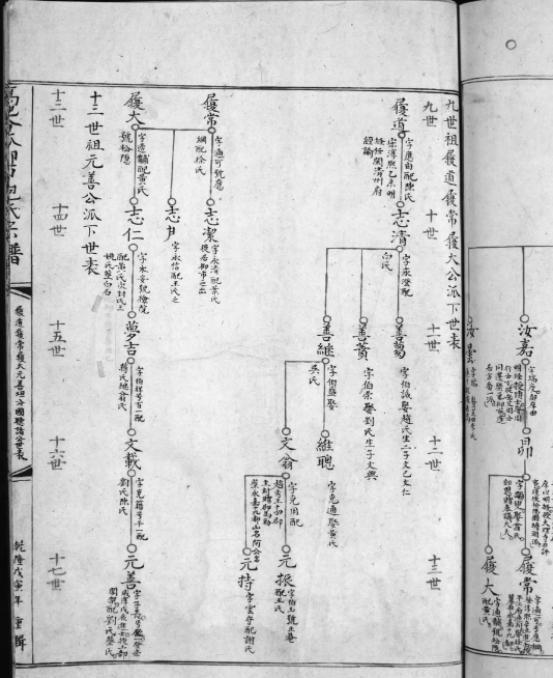

工作人员得知世界船王包玉刚来了之后,便拿出了一套包家族谱。

包玉刚在经过一番仔细认真的查看之后,最终确认了一个令人颇感意外又十分惊喜的情况,那就是他自己竟然是历史上赫赫有名的包拯的第29代嫡孙。

在我国的历史长河之中,有一位极为著名的官员,他以公正廉洁而备受赞誉,此人便是包公。而包玉刚得知自己竟然是包公的后代时,内心激动不已,当即起身,难掩兴奋地说道:“我居然是包公的后代!”

确实,哪个人会不期望自己的祖上是有着良好名声的人呢?毕竟,祖上有好名声,往往也会让人觉得脸上有光,所以大家心里其实都怀揣着这样的一份期盼呢。

包玉刚拥有极为丰厚的家产,然而呢,他在日常生活中一直保持着低调的作风,而且特别勤俭持家。就拿穿着来说吧,他从不会把自己打扮得很奢侈。并且,他不只是对自己严格要求,对待身边的亲戚朋友们同样也是这般要求呢,要求大家都秉持着不奢侈、勤俭的生活态度。

包玉刚的父亲留给他一份极为宝贵的财富,那便是“待人要平易近人,工作要脚踏实地,做事要身体力行”这样的教诲。而这可不单单只是父亲给予他的教导哦,实际上它更是包家祖上一代又一代积累下来的智慧的一种凝结呢,承载着包家长久以来为人处世、对待工作以及处理事情等诸多方面的经验和理念。

包玉刚直至晚年才成功实现了认祖归宗,进而得知了家训。不过,在此之前的漫长岁月里,他始终都是以高标准来严格要求自己的,这份自律和对自身的要求并没有因为尚未得知家训而有所缺失呢。

从这里就很容易看出来,就算是在完全不了解情况的状况下呢,他居然还可以把事情做得这般出色,这可真称得上是包公的优秀后代,实在是太让人佩服啦!