从北洋大学到哥伦比亚大学

1903年,清朝末年的中国正处于内忧外患之中,社会各界对西方工业技术的追随与向往达到高峰,许多学子怀揣着科学救国的理想涌向各大工科学府。当年,年仅18岁的马寅初考入了北洋大学,选择了与时代紧密契合的冶矿专业。

1907年,由于在校期间表现极为优秀,他被选为官费留学生,前往美国继续求学。当他来到耶鲁大学时,迎接他的不仅是与中国截然不同的教学方式,还有完全陌生的社会文化。经济学,这门建立在社会运行规律之上的学科激发了马寅初极大的兴趣。

在耶鲁大学的学习实践中,马寅初投入了大量时间系统研习经济学理论。系统的训练让他对市场运作机制、国际贸易、公共财政等重要课题有了初步的理解和思考。1910年,他以杰出的成绩取得了文学学士学位,为他的学术之路奠定了坚实基础。同年,他并没有选择留在耶鲁继续深造,而是转至哥伦比亚大学。

进入哥伦比亚大学后,马寅初的学术兴趣愈发集中在经济学领域,尤其是与中国社会问题密切相关的财政学。他所研究的《中国的公共收入》作为硕士论文,不仅侧重于数据的统计与分析,更是结合了中国的实际情况,对公共财政制度提出了独到见解。1911年,他顺利获得了文学硕士学位。

此后几年,马寅初专注于博士学位的攻读。他对公共财政、税收制度以及社会经济的不平等深感兴趣,研究范围从资源分配领域一路延展到跨国贸易和国际经济关系。1914年,他完成了博士论文的答辩。答辩会上,他用严谨的数据、逻辑分明的论述和清晰流畅的语言表达,赢得了评审委员的一致认可。

回国任教

1916年,经历了十余年的海外学习和研究,马寅初带着哲学博士的头衔返回中国。很快,他被北京大学聘为经济系教授,开始了中国本土经济学教育的开拓之路。当时,北京大学正处于新文化运动的浪潮之中,学生们渴望接触新观念,而经济学作为一门与社会现实紧密相关的学科,也广受关注。

随着国内外局势的变化,20世纪20年代的中国在政治和社会层面都陷入困顿,如何建立现代经济的议题逐渐成为知识和实践领域的焦点。当时的经济学在中国尚处于启蒙阶段,理论体系的匮乏和对本土经济现实的忽略制约了发展的步伐。马寅初在北京大学的课堂上并不局限于理论,而是结合中国的现状,深入浅出地剖析当时的税制、贸易和金融问题,这种风格受到了许多学生的欢迎,也让他的课程一时声名鹊起。

马寅初并未将自己的研究局限于校园范围内,他担任了中国经济学社社长,这一身份让他有了更广泛的平台推动经济学理论的传播。经济学社作为一个学术组织,吸引了众多学者与学生参与,马寅初通过讲座与演讲的形式,不断传播着他从国外带回来的经济理念。

为了让更多人能够深入了解经济学,他通过翻译、撰写文章等方式,将西方的经济学经典引入中国。他翻译了大量国外学术著作,同时结合中国实际进行分析和评述。他的笔耕不辍,让那些晦涩的理论变得通俗易懂,使得更多学者乃至普通人都能够接触到这些知识。

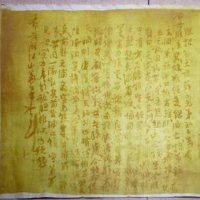

他的这些努力在1923年至1928年逐渐汇聚成形,最终结集为《马寅初演讲集》四册出版。每册内容都有明确的主题,从基础的经济学理论到对中国经济政策的深入分析,他试图通过这些系统的讲解让中国学术界意识到经济学的实践价值。

“新人口论”:对未来的忧思

1953年,中华人民共和国成立初期,一系列覆盖全国范围的社会与经济基础调查陆续展开。作为新中国的一项重要统计工作,全国第一次人口普查在这一年正式进行。普查的规模空前,涉及范围广泛,各级政府和组织都积极参与。最终的数据结果显示,中国的人口在近几十年间以惊人的速度增长,已突破6亿人,特别是在解放后的一段平静时期,人口增长率开始快速上升。

普查结果公布后,中国社会对庞大的人口规模内心倾向于认同。人们普遍认为,人口是构成国家力量的基本要素,人多就意味着劳动力充足,能够加快国民生产。这种传统观念与古老的“多子多福”思想一脉相承。

在马寅初看来,人口增长的更高代价在于资源承载能力的紧张和生产效率的滞后。他通过研究普查数据发现,中国的人口增长率远远超过了经济产出的增长速度,而耕地、粮食、能源等关键资源并未发生质的突破。这种矛盾渐渐浮出水面,引起了他的高度重视。

1953年,马寅初将自己的研究成果集中整理,并撰写出了《控制人口与科学研究》。文章围绕统计数据展开分析,指出当前人口增长率的攀升可能带来的问题,包括粮食供给不足、就业压力增大以及城乡资源分布的进一步失衡。他还提出,如果不能直接遏制人口过快增长,就极有可能逐步削弱生产力水平,阻碍国家的工业化进程。

经过数年的思考和调研,马寅初于1957年进一步深化了他的见解,并公开发表了《新人口论》。《新人口论》的核心主张是要求采取切实有效的措施对人口数量进行控制,同时通过教育普及、医疗卫生改善和技术培训等手段提高人口质量。

社会舆论的冲击与北大辞职

1957年,《新人口论》甫一发表,迅速成为舆论焦点。一些人认为马寅初提出控制人口的主张过于苛刻,甚至忽视了中国家庭传统对多子多福的追求。反对者们将理论单方面理解为对普通家庭权益的干预,认为限制生育是粗暴削减家庭幸福,对社会风俗和传统习惯构成威胁。

很快,舆论开始将攻击目标转向对马寅初个人生活的审视。一些文章揭露了他拥有多个子女的事实,并将这一信息与他提倡的“控制人口”主张联系起来作为反驳的依据。这些报道刊登出他“自相矛盾”的生活细节,反复质疑他是否有资格对他人提出限制生育的建议。一些偏激的声音甚至断言,他的理论根本动摇不了社会基础,却只是为了显示所谓的“高高在上”,脱离实际。

面对这些质疑,马寅初并未回避自己家庭的过往,他曾多次公开谈到这一情况。他解释说,自己的家庭结构是传统制度变迁下的一个缩影,并非现代社会理性规划的产物。他年轻时经历过一次包办婚姻,并因家族传统与社会习惯纳过一房妾室,这些决定都是当时环境的形势所迫。结果,他的家庭确实拥有了七个子女。

尽管有理有据的解释,攻讦者们仍旧不依不饶,将事件进一步渲染为学术与生活脱节的典型案例。在他们的报道中,马寅初被描绘成说一套做一套的“伪学者”。这些舆论直接使许多普通家庭对他的研究成果产生抵触情绪,加大了对生育问题的社会误解。

面对日益高涨的外界批评,加上学术内部持续的分歧,马寅初的工作环境变得愈发复杂。他积极采取演讲和讨论的形式试图扭转误解,但多次的公开说明都被曲解为对批评者的回应过激。1960年,身为北大校长的马寅初选择辞去这一职务。

从质疑到认同

20多年后,中国的人口问题随着经济社会的发展再次受到高度重视。在长期的生产实践中,国家逐渐认识到,人口的急剧增长确实对资源分配、社会服务以及经济发展造成了巨大的压力。进入20世纪80年代后,中国的经济体系开始向现代化转型,计划经济逐步过渡到市场经济,对于生产力发展和资源优化配置的要求更为迫切。

1982年,中国正式实施计划生育政策,将“控制人口增长”确立为基本国策。这项政策的核心目标在于通过减少人口增速,从而减轻国家和家庭的资源负担,使经济增长能够超越人口增加的压力。这一政策呼应了当年马寅初在《新人口论》中提出的人口与生产不均衡的矛盾以及提升人口质量的主张。

随着计划生育政策的推广,“控制人口数量”的理念逐渐成为人们的共识。而与此同时,与人口问题相关的公共政策研究也日益受到重视。从1980年代到1990年代,中国的人口增长速度显著放缓,人口红利开始为经济发展释放出更多活力,这也让许多政策制定者逐渐意识到马寅初当年的忧虑并非空穴来风。外界对他理论的评价逐步转向理性,而学术界也开始重新审视《新人口论》的历史意义。

时间继续向前推进,到21世纪初,中国的人口政策再次面临调整的需求。尽管计划生育在一定程度上减缓了人口增速,但随着经济的快速发展,人口结构的问题逐步凸显,老龄化加剧以及劳动力供给减少成为亟需应对的新挑战。

2015年,中国人口政策迎来了重要的转折点。国家全面放开“单独二孩”政策,允许所有合法夫妻可以生育两个孩子。这一变化再次印证了马寅初当年力图协调人口与经济关系的理论核心,即人口控制是动态的、与经济条件密切相关的议题。

许多后来重新研读《新人口论》的学者感叹,尽管马寅初生活的年代与现实需求不完全相符,但他早已提出的一些基本观点清晰地指向了未来中国一定会面临的问题。