一不小心,印度又搞了个大新闻。

就在即将举行的新德里G20峰会邀请函上,上面赫然写着:

“Bharat”总统邀请您……

WTF?

这次G20峰会的东道主不是India(印度)吗?Bharat(巴拉特)是哪个国家?

其实,是同一个国家,Bharat 是印度人眼中的国家名字的英文叫法,India是英国人对印度的英文称呼。

现在,阿三哥我牛啦,GDP已经超过英国,成全球第五强了,自然不能再叫你英国人当年给我起的名字——2022年印度GDP首次超过英国,而英国同时迎来首位印度裔的首相里希·苏纳克——这可把说让印度上下给高兴坏了,彻底脱英的齿轮,启动了。

根据摩根士丹利预测,到2027年,印度经济将超越德国和日本,仅次于中美两国。

客观来讲,印度成为世界第三,是板上钉钉的事。

而莫迪本身就是一个善于利用民族主义的首领,他的“印度人民党”(BJP),就是个充满着浓重印度教色彩的政党。

他抛弃曾经国大党团结穆斯林的做法,反其道而行之,大搞民族主义,宣称:印度是印度教的印度,不是印度人的印度。

这样一来,就能把12亿印度教徒牢牢绑在自己的战车上。

这是莫迪的基本盘,试图将政党与宗教深度捆绑,进一步贴近“神权政治”,通过人、党、神的三者结合,赋予自己更大的权力。

8月15日,莫迪在印度建国76周年庆典上,定下“Amrit Kaal”目标,大概意思是黄金年代。

他说,到2047年,也就建国100年的那一年,印度要成为一个发达国家。

可别说,这两年的印度,确实红得发紫,全球人口第一大国、准备登陆月球不说,印度裔成为多个国家领导人:

新加坡总统尚达曼;英国首相里希·苏纳克;葡萄牙总理安东尼奥·路易斯·桑托斯·达科斯塔;圭亚那总统穆罕默德·伊尔法恩·阿里;毛里求斯总统普里特维拉杰辛格·鲁蓬、总理普拉温德·贾格纳特;苏里南共和国总统昌·单多吉;爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡。

此外,美国首位女副总统哈里斯,身上就流着一半的印度人血液。就连相对保守的欧洲,近些年来印度裔也占据了英国内政大臣、英国商业、能源和工业策略大臣、爱尔兰总理等要职。

但很明显的,印度经济有确定性的增长,全体国民都预期自己将越来越富。

再加上,执政党又一直宣扬民族主义,赞美印度历史的伟大。

那更是让广大印度民众自信爆棚:厉害了,我的国!

一切的关键,是“大国崛起”这个主旋律。

G20峰会是一个世界性的大会,有资格来参会的都是国家大咖,所以我要趁这个机会向全世界宣布:以后不要再叫我India(印度),这是当年英国人欺负我时给我起的名字,现在实力不一样了,我大印度已经甩你小英国几条街。连你们的首相,都是我们印度人了!

所以,请恢复叫我的真名:Bharat(巴拉特)!

据印度媒体报道,不仅在邀请函上完全用Bharat代替India,莫迪政府还将会在G20峰会上正式隆重向国际介绍自己国家对外的新名字,Bharat(巴拉特)!

是的,对于印度来说,Bharat(巴拉特)并不是一个新的名称,而是从独立之日起,就已经写在宪法里了。

在1950年颁布的印度宪法中,第一章第一节第一条上写着就是“India,that is Bharat,Shall be a Union of States”,意思是:印度,也叫巴拉特,是一个联邦国家。

众所周知,那时候的英国还很强大,能准许印度独立就不错了,所以印度建国,就继承了“India”这个英语词。但他们也不忘了在宪法中加上“Bharat”这个名字。

可以说,无论是“India”,还是“Bharat”,都是一个历史悠久的名称。

先说让印度人念念不忘的“Bharat”这个词,目前被中文媒体广泛翻译成“巴拉特”,实际上,在古代中国,早有一个更形象的中文翻译名称:婆罗多。

“Bharat”的意思,翻译成汉语,是“北方雪域和南方海洋之间的土地”的意思。这是很形象的,因为南部是印度洋,北部是常年积雪的喜马拉雅山脉,更直白来说,就是“一个位于喜马拉雅山和印度洋之间的国家”。

嗯,这确实是一个不错的名字,最起码定位很准确。

同时,这个名字背后,还对应过一个牛叉的印度王国。

“Bharat”一词来自古梵文,源于古印度史诗《摩诃婆罗多》,其中摩诃是“伟大”的意思,婆罗多则指的是创立印度的“婆罗多王”。

大概相当于咱中国的黄帝。

总之“Bharat”这个词,既承载着古印度的文化,也形容了国家的地理方位,更不涉及屈辱的历史。

而“India”这个词,则是由“Sindhu”这个词通过多次变化而来的。

“Sindhu”这个词,是大河的意思,代指现在的印度河,可以说也是一个很古老的名称,也有相应的中文翻译对应,那即是:“身毒”。

论说,“Sindhu”这个词也不错,但是它不断变化的过程,却是一段段印度大陆的屈辱史。

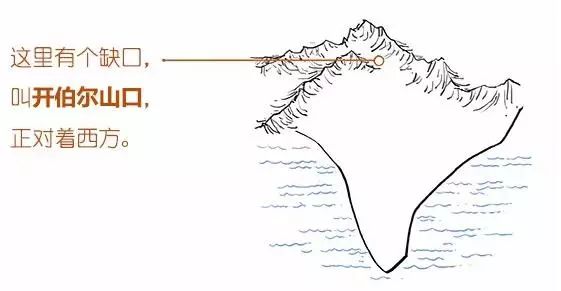

众所周知,印度大陆周围,除了山就是海,但在其西北角有一个600米宽的缺口,这是在大航海时代来临前,印度大陆与外界的唯一通道。

伟大的唐僧玄奘之所以没能直接向西南行到印度,而是取道西域,西亚,再到印度,也是因为印度大陆自古与中国隔绝,只能走这一个通道的缘故。

就是这一600米宽的缺口,成为印度的一段段屈辱史。通过这个缺口,外部的侵略者一拨拨、源源不断地闯进古印度大陆,被各种占领。

公元前517年,印度河流域被波斯皇帝大流士征服,成为波斯帝国第二十个行省。

波斯人对“S”的发音不习惯,就把“Sindhu”念成了“Hindu”。

“Hindu”从波斯继续往西边的欧洲传播,很快就莫名其妙又成了“Indu”。等到了英伦三岛时,最终演变成了“India”。

然后英国从海上来到印度,并统治了这里,所以“India”就成为“印度大陆”的名称。

很多人常说,印度阿三应该感谢英国,如果不是英国人,印度还是一盘散散,一个个邦国,是英国人将印度“捏”成了一个国家。

怎么说?你非要这样说,无忌我也没办法。可是,你知道英国人当年对印度大陆的统治有多残酷?

据史学家估算,英国在印度大陆掠夺的财富,至少高达54万亿美元。

这些财富是从天上掉下来的吗?不是,是森森白骨!

一个数据是:1880-1920年,英国殖民者在印度大陆造成约1.65亿人死亡。你要知道,1920年全球人口才16.6亿,1.65亿人死亡是个什么概念?

所以,不要动辄大历史,那森森白骨背后,都是一个个鲜活的生命!

如果英国人真像你说的那么好,印度大陆民众为何要坚决反对,并且长久地反对?

你以为英国人真想从印度大陆撤走?还不是当地人反抗太激烈了,英国人终于招架不住了,才允许“印度大陆人”建国的。

但又不甘心,为了好在后面操纵,便把印度大陆一分为二,形成了以印度教为主的“印度”,和以伊斯兰教为主的“巴基斯坦”。到后面又分出个孟加拉国。

总之,“India”这个官方名字,是英国殖民者对印度大陆的称呼,是印度的屈辱史,所以现在强大了,要改名。

当然,印度要改掉“India”这个名字,也有其他一些原因。前面我们说了,“India”这个词由“Sindhu”演化而来,是印度河的意思,但比较尴尬的是,目前印度河、印度河大平原、印度大沙漠,全在巴基斯坦一边,印度那边的是恒河以及恒河平原。

所以,“India”这个词,不但屈辱,还名不副实,所以干脆改回曾经荣光的“Bharat”。

不过,让印度比较尴尬的是,印度不喜欢“India”这个词,“老兄弟”巴基斯坦却很喜欢,毕竟印度河、印度河大平原、印度大沙漠啥的都在巴基斯坦境内,所以印度还没正式改名,巴基斯坦这边就有人鼓噪上了:

“India”这个词,本来就有咱一份,印度河啥的也在咱境内,既然“India”改叫“Bharat”了,不然咱恢复“India”这个称呼吧。

所以现在印度上下就很有点尴尬了,毕竟,印度不叫“India”了,就不能占着这个词了,那么巴基斯坦改叫“India”,就不好干涉了——毕竟,英国统治时期,大家都是“India”一份子,而且印度河还在人家境内。

但要我说,如果印度和巴基斯坦真都这么改名字,最尴尬的应该是我们中国了:“巴铁”变“印铁”?

“中印战争”解释起来,也会非常头疼,非常容易成为失分的历史题。

还有,我们该如何翻译成中文称呼呢?毕竟,“India”已经翻译成“印度”了,不用改,但“Bharat”是用历史老名称“婆罗多”,还是最近媒体常用的“巴拉特”呢?

如果翻译成“巴拉特”,那“中巴关系”就很容易和“中国-巴基斯坦关系”混淆;而如果翻译成“婆罗多”,那笑话可就更多了:“中婆关系”“尼婆关系”“婆西关系”“巴婆冲突”……

而如果昔日的“印度大陆三兄弟”的孟加拉国,再申请改名巴基斯坦(意思是“纯净之地”),那就更好玩了。

头都大了。

莫迪要政绩,要改国名。自然有大批的反对者,比如国大党等反对党就指责,莫迪的印度人民党包藏祸心,试图利用宗教和民族主义,煽动民粹,把一个世俗化的印度,改为政教合一的宗教国家。

别忘了,由于历史的原因,印度民族众多,信仰各异,还有规模庞大的穆斯林、锡克族等等,他们怎么可能接受印度教色彩浓重的“巴拉特”?到时,国家就会混乱!莫迪就是印度人民的罪人!

然而,从目前架势看,虽然反对者众多,虽然可能会带来很多麻烦,但莫迪给国家改名是改定了。

毕竟,如果改名成功,毫无疑问是莫迪政府的又一大政绩。

事实上,现实世界就是这样,从历史的角度看,没有什么一成不变的,才多少年,“苏联”和“南斯拉夫”等国家名称便成为历史,韩国首都也已习惯称为“首尔”,“汉城”成为历史。

还有很多变的,和我们汉译关系不大,便少了关注。比如土耳其,实际已经改名——2022年,联合国同意将土耳其的英文名从“Turkey”改成“Türkiye”。

Turkey,在英语中指的是火鸡、愚蠢的人、严重失败的东西。

土耳其的埃尔多安和莫迪一样,都是善于打民族主义牌的,所以也善于从反西方下手,提高自己的选票——至少英国已经没落了,是可以摸下屁股的了。

要无忌我说,改就改吧。这种劳民伤财的小把戏,阿三哥搞得越多越好。

但咱不会学。

事实上,中国英文名称“China”,是瓷器的意思,也是西方人的叫法。我们就没有较真——毕竟实力才能说明一切,名字只是一个称呼而已。轻易改名,还真会带来不少现实的麻烦,也会给后世学历史的人带来大麻烦。

老美也好,我大唐盛世也罢,靠的是包容,而不是改名字。

不吹不黑,印度近些年的经济社会发展,确实让人侧目。

2023年一季度,印度GDP同比增长6.1%,位居全球十大经济体的第一名。印度股市总市值超过英法股市,达到3.4万亿美元,居世界第4位。

就像印度阅兵仪式经常被笑话一样,外行人和内行人,看到的结果不一样。印度的军事实力,其实仅次于美俄中日。

而自从喊出“免费”教育的口号后,印度大学数量一路飙升,目前已经达到8410所,比美国还多2000多所。

可以说,印度的基础人才数量,已经是个恐怖的数字。其人口红利,现在才是真正开始爆发的时候。

而且,印度人的聪明才智和教育水准,得到了全世界的公认。再加上,印度曾是英国殖民地,还有一定语言优势——英语至今是印度的官方语言。

放眼硅谷,推特、微软、IBM排名前几的科技巨头,几乎全都被印度裔CEO包围。

在此鼓动一下,希望莫迪政府在语言方面也民族感一把,争取早日在印度全国废除英语。毕竟这也是“带有奴性思维的殖民遗留物”。

三十年河东,三十年河西。

印度的路——哦不,Bharat的路——到底能走多远?这与“百年未有之大变局”的时局走向,分不开。我们且拭目以待。