1999年,大足石刻列入《世界遗产名录》的标准中,就说到“从印度传入中国的佛教密宗,中国的道教和孔子儒家在大足石刻造像中三教合一,首次形成了影响很大的三教和睦相处的现象”。大足石刻是中国唯一一处融汇佛、道、儒三教而自成一体的大型石窟群,而南山石刻是中国南宋时期雕刻最精美、神系最完备的道教造像群。

南山石刻5号窟三清古洞

南山石刻的南宋造像到底有多精美?其中又雕刻有什么神仙?快和小探君一探究竟!

01

南宋道教造像巅峰!

南山石刻开凿时间大致始于南宋绍兴年间(1131—1162年),明清时期有部分的续补。石窟主要道教造像题材有三清古洞、后土圣母龛、真武大帝龛、龙洞等。

三清古洞

编号第5号的三清古洞,是一个呈“回”字形的洞窟,窟高3.91、宽5.08、深5.58米,在中间有一个高3.4、宽2.59、厚1.57米的中心柱。

三清古洞

远观三清古洞造像,首先可见窟前两根拔地而起的圆雕石柱,在石柱上面盘绕两条石龙,二龙龙口相向。

盘龙石柱

在龙口中间,所见便是中心柱正面的雕刻,这是一组展现道教主要尊神的神系雕像,在其顶部雕刻有“三清古洞”四字。下面可分为上下两层。上层正中端坐三位道教的尊神,分别是居于中间的玉清元始天尊和分列左右的上清灵宝天尊、太清道德天尊。在这三尊造像两侧,有两尊帝王像,头戴冕旒,手捧朝笏,端坐在龙头靠椅上。

从左往右依次为

上清灵宝天尊、玉清元始天尊、太清道德天尊

下层正中雕刻一牌位,牌位上雕刻有“舍地开山造功德何正言同杨氏,开山化首凿洞张全一同赵氏”等字,在牌位下方刻有四位供养人像。何正言是重庆府大足县乡贤,三清古洞就是他捐资开凿的,在此之前,何正言已在大足各地广施功德,比如北山多宝佛塔中的第8、9龛,也是他捐资的。

牌位和供养人像

上下层两侧共有六尊神像,皆为坐式,男像为帝王模样,女像凤冠霞帔,在其身旁还有侍者。一般认为是玉皇大帝、紫微大帝、勾陈大帝、后土皇地秖和两位元君。上下两层左右,还各有四个长方形框,雕刻有神仙和官员模样的人物。

三清古洞中心柱右壁造像

三清古洞中心柱左壁造像

三清古洞中心柱正面的这些造像,是道教神灵系统“三清六御”的生动地反映。道教主张“神仙”学说,神仙的概念包括天尊、天神、地秖、人鬼、仙真等。道教是多神宗教,信奉的神仙很多,其“神”和“仙”的系统,也是在发展中逐渐扩充而形成的。“三清”是道教历来尊崇的神灵。早期,太上老君(道德天尊)是最高的至尊神。大约在晋代的时候,道教神系中出现至尊之神的“元始天尊”,南北朝时期,又出现了“太上道君”(灵宝天尊)。在这时,道教便将三位至尊之神统称为“三清”。中心柱上下层的四位帝王像和两位帝后像,被称为“六御”造像。其后,道教神灵系统经过发展,演变为明清时期的“三清四御”神系,并沿袭至今。

在中心柱外侧的左壁上雕刻有一图,上为一天尊像,形似帝王模样,头戴冕旒,胸佩玉环,双手捧笏,站立在云端之上,在其身前身后和上方,雕刻有十九位随从,手持有幡、幢、长柄宝扇、铃等仪仗器物。雕刻匠师为了表现在云中飞行的感觉,衣摆处理成随风后扬状,其中有一侍者,头埋在其他侍者身上,似乎有些害怕,整幅图给人以空中疾奔之感。

中心柱外侧左壁上方造像

在下方,雕刻一龙,身作五折,龙头呈回首状,一龙爪紧握一宝珠,珠内冒出火焰,在其旁刻有一男像,双手捧一支长柄香炉。

中心柱外侧左壁造像

三清古洞全窟的左、右、后三壁,分六层雕刻有天尊像,据考为三百六十应感天尊像,现仍存有231尊,他们姿态稍显不一,或为文官模样,手捧朝笏;或为武将装束,双手放置兵器。

三百六十应感天尊像

在近窟门处,左右两壁各浮雕有六个小圆龛,上下布列,龛内皆有造像,部分已风化,其中,左边的崖壁上可见有一匹马、一对夫妇、一只螃蟹、一头狮子等,右边的崖壁上可见两位女像、一杆秤、一只蜥蜴、一人牵一马、一人捧笏站立、一个净瓶等。据考证,这是表现的黄道十二宫。

黄道十二宫

黄道十二宫巨蟹宫

黄道十二宫分别为:宝瓶宫、摩羯宫、人马宫、天蝎宫、天秤宫、双女宫、狮子宫、巨蟹宫、阴阳宫、金牛宫、白羊宫、双鱼宫。黄道十二宫早在唐代的道书就已出现,之后,为将黄道十二宫与人间祸福紧密相连,道教中人又将其与十二时辰搭配,并谓每一宫中均有主神参将,主宰众生命运。西方天文学中的黄道十二宫来自巴比伦的黄道十二宫体系,于公元前后东传至印度,随后与佛教一起传入中国,在最初传入时仅有十二宫名称,早在隋代时的佛教经典中就已出现。不久之后,其图像也传入进来。

后土圣母龛

第四号龛后土圣母龛与三清古洞一样,同样是何正言捐资开凿的。何正言的儿子何浩参加了礼部贡院的国考,成为了“乡贡进士”,并于绍兴二十四年与解氏大婚。但是后来媳妇迟迟未能生育,何正言父子俩特地开凿了这后土三圣母龛,祈求早日生子添丁,家族人丁兴旺。

后土圣母龛

居中是后土娘娘,坐于龙头靠背椅上。其头上方悬八角形宝盖,宝盖正面刻一匾,匾上刻“注生后土圣母”。左侧是卫房圣母,右侧是保产圣母,头戴孔雀金钗,身着华服,端坐于龙头靠背椅上,双手拱于胸前。三圣母两侧,各立一侍女,手持拂尘。龛左壁立一九天监生大神,顶盔着甲。大神之下立何正言、何浩父子二供养人。龛右壁立九天送生夫人,金钗霞帔,彩带飘拂。其下刻有二尊女供养人。

真武大帝龛

这是一个高2.35、宽2.75、深1.65米的洞窟,窟内平面略成矩形。窟内正中主像为真武大帝,面西而坐,披发于脑后,颔下原有须(现不存),脑后有圆形头光,有两束飘带在脑后生出,飘扬于头光内。内着铠甲,外披长袍,赤足,左脚踏一龟,右脚放于一山石之上。在窟顶部有一壁画的太极图。

真武大帝

大帝两侧的左右壁,各有一侍者。左侧为一女侍者,面容宁静自然,双手于胸前捧一印。右侧男侍者,头戴小冠,双目斜睁,龇牙咧嘴,络腮胡须,披肩后扬,双手持一物站立,现器物存双手间部分,疑为真武大帝所持的七星宝剑。

左右侍者

这窟真武大帝龛的开凿时间,一般倾向于明代。因在该洞右壁有一镌记:舍财信士王伯富谨立。正德十六年夏五月十五日焚香建立,修炉石匠黄相、黄弯、成国用。

这则造像题记,记载的是明代正德十六年(1521年)当时的三位匠师修造石炉,未明确说开窟造像的事宜,可知至迟在此时该窟造像已经完成。再结合真武大帝图像的历程来看,其为明代石刻作品确凿无疑。文献记载,这处真武像开凿之后,其后曾在外修建有石坊,上题有“玄天阁万历三十一年(1603年)立”(陈习删《大足石刻志略》)。真武大帝,又称为玄天上帝、佑圣真君玄天上帝等,故在此造像前建“玄天阁”石坊。

真武大帝信仰的起源可以追溯甚早,最初是四灵(亦称“四象”)之一,名号玄武,与青龙、白虎、朱雀一道,代表着四个方位,也就是东宫苍龙、西宫白虎、南宫朱雀和北宫玄武。

可以看到龛内的真武大帝踩着乌龟样式的东西

作为具有人格化的真武神信仰,在宋代之时才开始盛行起来,因在宋真宗时,受到北方辽、金政权的侵扰,国力逐渐衰落,于是就特别重视崇奉主北方的玄武神,因为避赵宋始祖赵玄朗名讳,改玄武为真武,在天禧二年(1018年)时,加封真武为灵应真君;宋真宗时,加封真武为“镇天真武灵应佑圣真君”。之后,在国内大多数地方出现有其祠庙,并塑像加以祭祀。

龙洞

窟顶部为半圆形,高3.46米,宽2.10米,深1.85米。在窟内正壁仅刻一龙,身曲四折,全长7.12米,龙头向东,龙尾向西,头微微向上昂,闭嘴瞪眼,虬须怒张,鳞甲森然。其右前爪托云,左前爪按山,后两爪作跨蹬式,似正蓄势待发,向上腾飞,细细观赏,极具动感。

龙洞

02

书法爱好者狂喜!

题刻同样精美!

除了石窟造像,南山石刻题刻也是非常精美,而且数量很多,据统计南山上造像镌记、题刻、碑刻、诗词、游记、培修、装绚记等一共31处。

各种题刻

在三清古洞右外壁,有一通《何光震饯郡守王梦应记碑》,刻于南宋淳祐七年(1247年),淳祐十年(1250年)刻成。此碑记述了大足县令何光震,为昌州郡守王梦应离任饯行,结伴攀游南山一事。碑文介绍了大足的人文地理,记载了南宋末期,四川东部被蒙古军队攻掠后的社会政治历史基本情况,以及王梦应临危受命,战后重建大足,离任前对僚属的嘱托等事迹。

何光震饯郡守王梦应记碑

碑刻局部

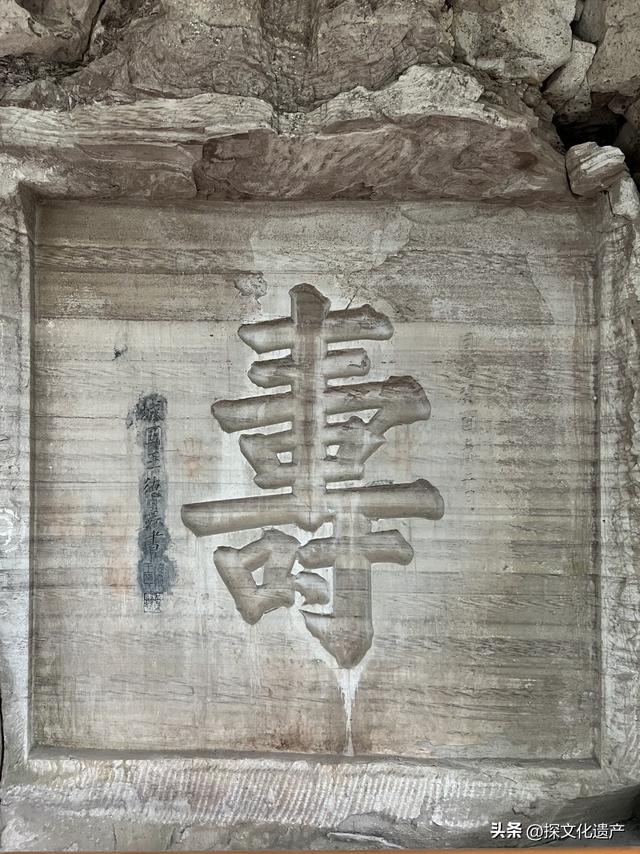

“寿”字题刻是清同治十二年大足知县王德嘉题,楷书,结体端整,骨力刚劲,有截铁透石之感。

“寿”字题刻

“绝尘”也是清同治十二年大足知县王德嘉题的,楷书,结字清朗劲挺,锐正脱俗。

“绝尘”题刻

“辰秀太清”题刻是清嘉庆二十三年署大足县事张澍题的,行书,书体俊朗清雅,意蕴幽远隽永。

“辰秀太清”题刻

其他题刻