中国历史上有三次大规模灭佛行为,史称“三武灭佛”,唐武宗是其中一次。而在武宗前,佛教在唐代是相当盛行的,尤其是开元年间,唐玄宗李隆基曾下令在全国设立开元寺,因此如今人们会发现以开元命名的寺庙格外多,许多历史悠久的古城内都可见到,其中潮州、泉州、福州、邢台这四座被合称为中国四大开元寺,今天我们就来讲讲潮州开元寺。

潮州开元寺天王殿

潮州开元寺所在位置

潮州开元寺位于潮州古城开元路上,从唐至今千余年,经历了数次维修,以唐风为底,融合了各朝各代建筑特色,被称作“粤东第一古刹”,又有“百万人家福地,三千世界丛林”的美誉。这座古刹到底有多美?咱们今天就说一说。

开元寺热门打卡红墙

01

中国四大开元寺之一!

公元738年,崇尚佛教的唐玄宗诏告天下,各地州郡设立开元官寺,“择一最胜景,易以年名冠之”。

当时《唐会要》是这样记载的:

开元二十六年戊寅(738)六月一日敕每州各以郭下定形胜观、寺改以“开元”为额。

于是,当时位于潮州市区甘露坊的“荔峰寺”就改建为潮州开元寺。有学者曾指出,唐玄宗此敕要求被改额为开元官寺(观)的寺院(道观)应当同时满足“郭下”和“形胜”两个条件。所谓“郭下”,即位于州府治所郭城之内或城外不远处;所谓“形胜”,即地理位置优越、山川壮美之地,就“寺、观”而言,或可引申为地理位置优越、建筑规模宏伟壮美之意。

《潮汕庵寺》书中对潮州开元寺的地理位置是这样描述的:

远眺凤台而回顾金山,笔岭东峙而湖山西秀,岂仅利便于交通,抑亦擅美乎形胜。

潮州开元寺所在地不仅交通便利,而且山川形势优美,“地理位置优越”这一点是毋庸置疑的。

《潮州开元寺志》中的潮州开元寺位置图

后来开元寺在历朝历代都有加额,寺庙在宋代加额“祝圣道场”,元代曾改为“开元万寿禅寺”;明代为“开元镇国禅寺”,又称“镇国开元禅寺”,加额“万寿宫”;清代以后“开元镇国禅寺”与“开元寺”并称。

寺庙始建时曾“地广百亩”,明嘉靖《潮州府志·卷八·杂记·寺观》记载“开元寺地基二百二十二丈六尺”。由于建地面积开阔,在潮州话中还流传着“阔过开元”这样的俗语。宋代以后多有修葺,其中以北宋宝元三年至庆历三年(1040~1043年)的修缮为最大一次,在住持僧官畅师主持下大修,增建御书楼和钟楼、重建罗汉殿,重饰释迦佛像和五百罗汉像,修建后寺内殿堂达五百楹。

明嘉靖《潮州府志·卷八·杂记·寺观》

关于潮州开元寺的记载

后来寺庙在动荡期间曾遭严重破坏,1982年后连续三期大规模全面修复,使开元寺重现昔日风采。现寺占地面积两万平方米,整座寺院保留了唐代平面布局,又凝结了宋、元、明、清各个不同朝代的建筑艺术。

02

寺庙建筑详解!

粤东地区第一古刹!

开元寺以地方宽敞、殿阁壮观、圣像庄严、文物众多、香火鼎盛而闻名遐迩,为粤东地区第一古刹。

开元寺整体布局为院落式,分中轴和东、西路共三路。中轴为照壁、山门、天王殿、大雄宝殿、藏经楼、后花园,从天王殿至藏经楼,两侧有东、西长廊连接。东路有地藏阁、香积厨和伽蓝殿等,西路有观音阁、方丈室和祖堂等。全体形成庞大的古建筑组群。

开元寺鸟瞰图(大雄宝殿和观音阁在修缮)

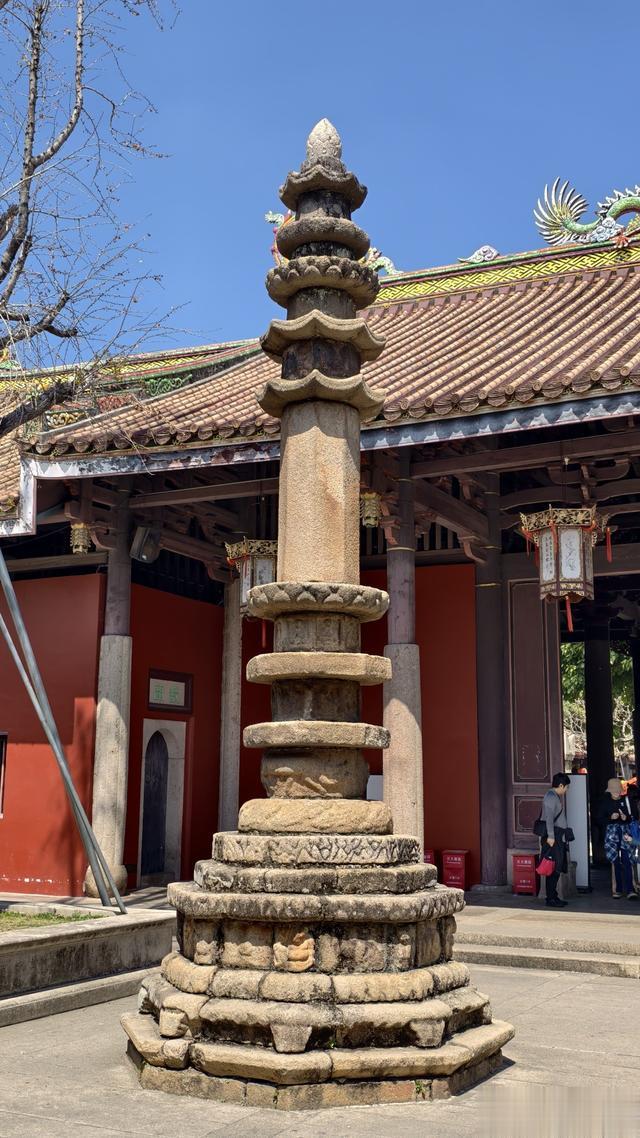

走进开元寺山门,迎面是两座唐代大石经幢,经幢顶高6.65米,呈八角形,耸立在天王殿前,极为雄伟壮观。每一座石经幢由二十五层石构件组合叠砌而成,且每一层石构件都赋予精工雕饰。最下层是八角形式的须弥座,每一棱面各雕饰一赤身露腹力士,以头肩顶负着幢座,双手向上做支撑状,形态健美威严,颇有一番意趣,因年久风化,图案已经模糊不清。幢身八面无刻文。

开元寺山门

唐代石经幢

经幢后就是天王殿,天王殿位于山门的北面,大雄宝殿的南面,连接东西回廊,通向大殿及两侧各个殿堂,是全寺东西南北建筑群在排列上达到互相平衡的关键点。这个旧称“仪门”的位置,扼守全寺进出通道。如果说山门是寺院第一道大门,那这里就是寺院的第二道大门。

天王殿

殿内天王

天王殿原为宋代遗构,80年代大修过。是面阔十一间,进深四间的单檐歇山顶建筑。多达12层的叠斗为广东最古、最大的天王殿。大殿在平面布局保留了先秦门塾制度遗风,梁架则保留大量南方早期穿斗式古建筑信息,是研究早期南方古建筑极为重要的实例。

天王殿心间剖面

天王殿的心间梁架,可借用《营造法式》中的行文方式表述为“十四架椽屋前后四步梁用四柱”。总体而言,倾向于表现为抬梁式厅堂构架的特征:柱位皆对应屋檩,前内柱随举势高至檩下,各梁身及逐层架叠的形象比较突出,梁间的承托以及条的支撑依靠斗拱的层叠而不使用桐柱。但同时我们也不难发现其中来自穿斗构架的一些明显特征:前后檐柱及前内柱直接以柱头承檩,此即穿斗构架最本质的用柱特点,这三根立柱结合的梁枋大都使用透榫贯穿柱身,而且梁架中顺梁方向穿透各柱及各落叠斗的枋拱既多又密,是穿斗构架中使用穿枋穿连各柱构成横向屋架的表现。

梁架结构整体是抬梁式,但也有一些穿斗式特征

这榀梁架中最突出的特点是叠斗的做法,特别是后内柱上的叠斗。后内柱并不像另外三根立柱一样直接将柱头抵至檩底,在柱身开卯口与各方向梁枋组合,其柱头位于所有梁枋之下,柱身没有牵连任何水平构件,孤立的一根立于柱础之上,仅以柱头栌斗承托上部构架交叠的重量。叠斗高度与立柱高度近乎一比一的比例,屋架结构的组合完全在叠斗部分内解决。如此发达的叠斗结构,世所罕见。

后内柱柱头叠斗

天王殿中的叠斗做法,不仅应用在各榀梁架内的檩条之下,在正面正中三间的门楣之上、串枋之下的隔架也有使用,这种叠斗的做法,在潮州地区的传统建筑中非常普遍,是辨认度很高的地域特征之一。

门楣同样使用了叠斗

叠斗是一种古老的早期做法,样式年代远在唐宋之前,有着久远的历史,可以推断,天王殿构架的样式年代在宋之前、在五代之前,大约在汉唐之间,很可能是魏晋南北朝时期。

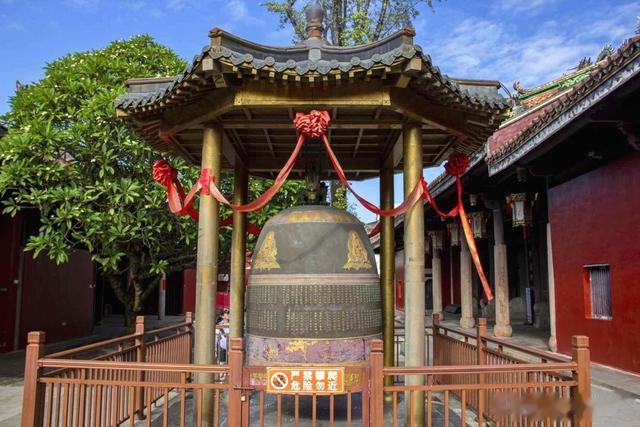

殿外东侧悬挂着重1500余公斤的大铜钟,是宋代政和四年(公元1114年)潮州金刚经社铸造供奉开元寺的,钟面平滑,无砂眼铸痕,至今仍音声悠扬,完好如新。

大铜钟

天王殿后为一尺度较大的林荫广场,靠近天王殿的古树之下有四尊阿育王塔,塔为花岗石雕刻砌筑,总高4.2m,塔基为三层条石砌成的方形基座,须弥座束腰,其上四面各雕刻四尊佛像,塔身四面满布佛教故事浮雕,塔顶四角蕉叶形插角,塔刹为五叠相轮。

阿育王塔

靠近大雄宝殿月台前两侧还置有石经幢,与天王殿前的石经幢一样,都是唐代遗物,不过西侧的经幢因潮汕大地震倒塌,民国十三年(1924)重修过。东侧一座刻《佛顶尊胜陀罗尼》,西侧一座刻《准提陀罗尼》。经幢由石雕构件迭砌而成,虽石表严重剥蚀、图像斑驳,但仍能看出当年的雕刻手法。

大雄宝殿前的唐代经幢

经幢特写

大雄宝殿目前正在修缮,重檐歇山顶,为寺内最大的建筑,外观面阔五间,进深分作四间,坐于总高约一米的两层台基之上,下层台基中部向前伸出成殿前宽阔花岗石月台,月台正面及左右三方设台阶上落。

修缮前的大雄宝殿

大雄宝殿的建造年代比天王殿晚,虽然看上去犹存唐风遗韵,但其实这座建筑建于明代。不过,大雄宝殿外的石栏板,据说是唐代遗物。这些石栏板共七十八块,雕刻着释迦牟尼出家故事和奇花异草、珍禽瑞兽,包括仰莲、覆莲、圭脚、卷草、流云、如意等图形,线条圆润流畅,造型古朴凝练。

唐代石栏板

大雄宝殿平面为满堂柱带副阶周匝,大殿屋顶坡度平缓,副阶屋面宏大,上用本地陶瓦。上下两层重檐屋面相距非常近,但整体感强。副阶部分,立柱全为石柱,梁架露明。殿身结构使用天花,室内的副阶梁架露明,设横梁三道。梁上以驼峰及纵横相交的十字斗栱承托天花枋。金柱为木石结合柱,大部分柱身为石柱,适合南方的潮湿天气,木柱部分只在高处,组合各向梁枋构件,柱头作斗形,同样设置叠斗叠累向上托天花枋及上层草架。

殿内梁架

大雄宝殿次间顶部飞天莲花彩画

殿中供奉三世佛,两侧是形态各异的十八罗汉像。大殿内一座造型典雅精巧的红铜香炉,炉沿镌刻汉文“开元寺禅堂香炉一座永远供奉三韩弟子任国祚”。(三韩是新罗、百济、高句丽,即今之韩国与朝鲜),传说为唐代来此参学的韩国僧人所赠。

殿中供奉三世佛

大雄宝殿北面是藏经楼,原名藏经阁,亦称经堂,为庋藏开元寺经、律、论三藏佛经之所。共两层,上层为禅堂,下层为念佛堂。念佛堂是三宝弟子诵经、念佛、经行之处,堂内供奉有西方三圣和乾隆三十年(1765)敕赐的《大藏经》一部。

藏经楼

殿内大势至菩萨

《大藏经》

地藏阁和观音阁在布局与外观上十分相近,都是面阔三间的重檐歇山小型殿阁,在开元寺总体格局中左右对称呼应。观音阁位于寺院中轴线的西侧回廊,建筑面积比地藏阁略小,建筑样式和地藏阁相似。

观音阁

殿内供奉的是观音菩萨金身坐像。善财童子和龙女作为观音菩萨的胁侍童子侍立左右,南北两侧,供奉着观音菩萨十八化身像。

观音菩萨金身坐像

十八化身像

在观音菩萨龛座后边,有三幅相接的石刻,刻有飞天及戏象的图案。据《潮州市佛教志·潮州开元寺志》记载:“刻纹半已漫漶,据考古者言,约为唐宋间物。”

龛座后边的石刻

地藏阁明代称轮藏阁,因供置“轮藏”而得名。“轮藏”为梁朝傅大士所创,以八面的大层龛置放诸经典。“轮藏阁”到清乾隆年间才开始改称为“地藏阁”。

地藏阁

地藏阁殿中供奉着面容和蔼,微带笑意、结跏趺坐、手拿如意宝珠的地藏菩萨。地藏菩萨两旁有两尊立像,一边执金鞭的是王灵官,另一边持锡杖的是道明尊者。

地藏菩萨

两旁供奉着十大明王,即十殿阎王,分别是:泰广大明王,楚江大明王,宋帝大明王,仵官大明王,阎罗大明王,卞城大明王,泰山大明王,平等大明王,都市大明王,转轮大明王。

十大明王

03

嵌瓷,粤东独有!

看完这么多建筑,不知道大家有没有看到它们都有一个共同的装饰?没错,就是屋脊上的嵌瓷。

天王殿上的《双龙朝火宝》嵌瓷

嵌瓷特写

嵌瓷是一种以瓷片为主要原料制作,并装饰(粘附)在潮汕传统建筑物上的装饰物,它主要分布于建筑的屋脊、檐头、照壁、山墙上。由于潮汕地区自古便是陶瓷的重要产销地,其中在陶瓷烧制过程中有许多会破损废弃的陶瓷,聪明的潮汕人将这些陶瓷剪成瓷片加以利用,粘贴在建筑物之上作为装饰。

嵌瓷工艺成熟于明代中后期,清代进一步精细化,清代后期,嵌瓷艺人与陶瓷作坊合作,特地烧制较薄的低温瓷碗,施加各种彩釉,专供剪贴之用,这时期,嵌瓷颜色更加丰富绚丽。

《葫芦》和《双凤朝牡丹》嵌瓷

大雄宝殿屋顶用葫芦和双凤朝牡丹的嵌瓷来装饰,屋脊下来的两侧屋角,当地人称为“厝角头”,这里的装饰便是最能体现粤东嵌瓷工艺特色的“加冠”嵌瓷人物,俗语有“厝角头,有戏出”,大雄宝殿的“厝角头”嵌瓷是四大天王,非常精美。

四大天王嵌瓷

关于嵌瓷,粤东的嵌瓷主要分为两类:建筑嵌瓷和工艺装饰摆件嵌瓷。工艺装饰摆件嵌瓷用类似国画的手法来处理,较少用戏剧人物,用花鸟虫鱼居多,不仅有浓厚的生活气息还通过谐音成语,使作品隐含吉祥如意的寓意在其中。常见的有“福禄寿(蝙蝠、鹿、桃)”“四君子(梅、兰、竹菊)”“三阳开泰(三羊)”“龙凤呈祥(龙、凤)”等。

开元寺各建筑的嵌瓷,非常漂亮

建筑嵌瓷则与传统国画取材大不相同,厝角头上主要取自历史戏曲人物故事为主,以流传广泛、传播有序的民间故事为题材,如“陈三五娘”“白蛇传”“盗仙草”“水漫金山”“郭子仪拜寿”等。也有小说中的片段为题材,如《隋唐演义》《水浒传》《封神榜》《三国演义》等。