第十组:阿育王会见优波掘多(图28~30)

28

图28在一殿堂阶下,左方坐一王者,双手合十,身后随侍二仗剑力士。右方一比丘与王者相对而坐,亦双手合十。比丘身后为一棵菩提树,树外围护栏。

《阿育王传》卷一《阿育王本缘传》云:“阿恕伽王作塔已讫,欢喜踊跃。群臣围绕至鸡头摩寺,诣上座前而问之言,此阎浮提颇有如我为佛记者不?上座夜舍即答王言,亦有如王佛所记者。昔者佛在乌长国降阿波波龙,于罽宾国降化梵志师,于乾陀卫国化真陀罗,于乾陀罗国降伏牛龙。于是复往末突罗国,告阿难言,我百年后,末突罗当有长者,名为掘多,其子名曰优波掘多,虽无相好,化导如佛,能不入定,知一由旬众生心相,教授禅法最为第一,种种化导而作佛事。”

与典籍对照可知,图28为阿育王谒见上座耶舍的场面。左方王者为阿育王,右方比丘为耶舍。

29

图29左方为百戏,右方为乐队场面。百戏场面从左至右:第一组一人倒立在另一人头上;第二组一人头上立一长杆,长杆上系一人;第三组一人倒立在另一人头上。乐队场面上方前为二人抬一鼓,其后一吹奏者,其下一击腰鼓者;中央二人执旌旗;下方二人吹奏而行。

《阿育王传》卷一《阿育王本缘传》云:“解脱众尊者,大德优波掘多得漏尽者。辅相启王,彼国隘小,士众极多,但遣使唤,彼自当来。王即答言,彼应往见。何以故,我今未得金刚心故,云何屈彼如佛之人,即遣使白尊者优波掘多,我今欲往,觐问尊者。尊者闻已,自思惟言,若使王来,国土隘小,困苦者众,我当自往。……乃庄严城郭,扫除巷陌,共诸群臣,一切人民,作倡伎乐,以种种香,出花氏城半由旬迎,遥见尊者与万八千阿罗汉等。”

图29原应与横石题记“尔时育王天子百戏迎引之处”对应。在典籍中并未提及百戏迎引之事,多为阿育王以种种伎乐迎引,遥见尊者与万八千阿罗汉。

30

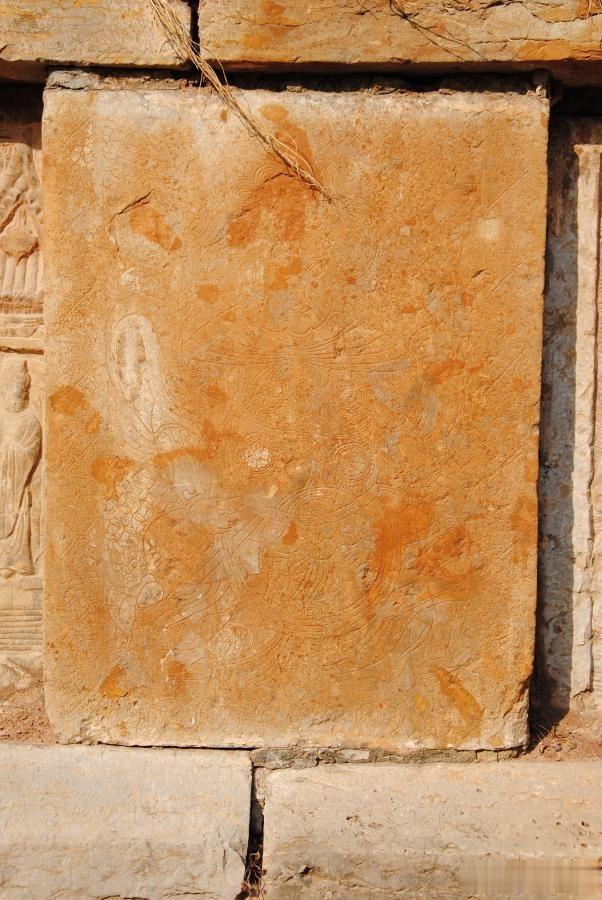

图30在建筑物前面,左方一王者倚坐,身后站二官吏。中央二官吏打开长卷文告。右方一比丘倚坐,身后站一官吏。

《阿育王传》卷一《阿育王本缘传》云:“王白尊者言,佛所游方行住之处悉欲起塔,所以者何,为将来众生生信敬故。尊者赞言,善哉善哉,大王,我今当往,尽示王处。”

典籍记载优波掘多带领阿育王到各处巡礼佛迹。此段故事在经传中有相当多的描写,推测图30的画面可能和此故事有所联系,左方王者应为阿育王,右方比丘则为优波掘多。优波掘多手指着长卷文告,文告的内容可能为于佛所游方之处起塔的敕文。此情节目前尚难以准确地把握,有待继续考察。

第十一组:阿育王举行法会(图31)

31

图31在一庭院中,中央竖立一旗竿,竿上系长幡,其下围绕四比丘,左方一比丘作拉绳升幡状,另三位比丘所手执锣作撞击状。左后方表现一棵带围栏的树木。

《阿育王传》卷一《阿育王本缘传》云:“王唤维那萨娑蜜多而语之言,我以十万两金施于众僧,以千宝瓶盛满香汤灌菩提树。可打捷护,称我名字,用为檀越,作般遮于瑟。”

与上述典籍对照,图31比丘升幡鸣锣,推测即为打揵搥、开般遮于瑟大会的表现。围栏中的树木可能即被灌溉的菩提树。

第十二组:阿育王弟出家因缘(图32~34)

32

图32画面左侧为一殿堂,殿堂顶上现一轮状物。殿堂内坐一王者,两旁各站立一抱拳官吏。殿堂前立二人,前者武将装束,执矛,后者为佩剑力士。侧面立三人,左侧官吏抱拳,右侧二力士持剑。画面右侧为有护栏的树木。

《阿育王传》卷二《阿恕伽王第本缘》云:“阿恕伽王弟名宿大哆,信敬外道,讥说佛法。……阿恕伽王曾于一时共宿大哆出行游猎,见一婆罗门五热炙身。……宿大哆言,汝着恶衣,服食于恶食,犹生贪欲,况沙门释子着好衣服而食好食,能无欲也。我兄阿恕伽王无所别知,为诸沙门之所欺诳。时阿恕伽王闻弟此言,语辅相曰,善作方便使宿大哆令得信解。辅相答言,随王教敕。王脱天冠、缨络、服饰,着洗浴衣,入浴室浴。辅相语宿大哆言,王若死者,汝当代之,今试着是天冠缨络为好不也。宿大哆即随其语而便着之,坐御座上。王出浴室,见宿大哆坐御座上,而语之日,我犹未死,汝已为王,便作是言,此中有谁?时有真陀罗,一手捉剑,一手捉铃,前白王言,何所约敕?王言,宿大哆我今已舍,付汝治罪。”

推测图32可能和此情节有关。殿堂上方有一法轮,内坐者应为阿育王,武将装束者则为真陀罗。阿育王命令真陀罗捉杀宿大哆。但此真陀罗手中并无捉铃,宿大哆也没有登场。此情节目前难以准确地把握,有待继续考察。

33

34

图33一建筑阶梯前,左方坐一王者,双手合十,身后立二军卒。右方坐一比丘,身后一军卒牵着一匹马,马旁站一军卒。

图34画面右方,一比丘坐在云上腾空而起,其左方一王者向比丘双手合十,王者身后一军卒牵一匹马,马旁又站立三军卒。

《阿育王传》卷二《阿恕伽王第本缘》云:“阿恕伽王以种种方便教宿大哆。宿大哆于是合掌白王言:大王,我今当皈依三宝。……大王,听我出家,我本狂醉如恶象无钩,王以方便钩我,令得柔伏调顺,重垂哀愍,听我于彼大明之所修出家法。……王见是已,即语弟言:听汝出家,汝若出家,必来见我。

宿大哆既得听已,向鸡头摩寺,而生念言,若我于此出家,必多妨闹,即便往至他方远国出家学道。精勤得阿罗汉道,便生心念,昔阿育王与我要言,若出家者,必来见我,今宜往见。……宿大哆入王门,阿育王见其弟便下御座,五体投地,为之作礼,起而合掌,看宿大哆……宿大哆便为说偈,王位尊豪莫放逸,三宝难值当供养。说此偈已,从座起去。王与五百辅相,城内人民,围绕恭敬送到门外,是名现证沙门之果。宿大哆作是念言,我兄昔以多种方便化我,令入佛法之中,今当使彼增益信敬,即踊身虚空,作种种变。”

与典籍对照可知,图33、34画面表现阿育王弟出家的故事。图33左方之王者为阿育王,右方比丘应是出家后的宿大哆。此画面表现宿大哆出家后回花氏城为阿育王说法。图34中央之王者为阿育王,右方表现宿大哆踊身虚空作种种变。

第十三组:驹那罗本缘(图35)

35

图35在一大城下,画面左方坐一官吏手拿长形物,其后立一侍者。画面右方有六人,一人蹲在地上,一人手拄拐杖,还有一人各背着另一人。画面中央表现十字形物和长方形网状物。

《阿育王传》卷三《驹那罗本缘》云:“时北方有国,名乾陀罗,其国有城,名得叉尸罗。彼城人民叛逆不顺,王躬欲往讨伐其城。辅相谏言,王不须往,可遣一子征抚而已。王便问子驹那罗言,汝能伐彼得叉尸罗国不?答言,能伐。王知子意,欢喜欲去,庄严道路,诸有老病死亡忧苦乞匃(丐)之徒,约敕国界,使远道侧,阿恕伽王亲共其子,乘羽宝车而自送之。”

据此推测图35可能和此情节有关,画面右方六人应为“老病死亡忧苦乞丐之徒”。左方官吏坐在椅上,将金钱发给老病死亡忧苦乞丐之徒,命令他们远离。十字形物在其后的画面中也曾出现,可能与王者所颁发的命令有关,长方形网状物的表现用意难以确认。阿育王为护送儿子驹那罗远行征战,命令老病死亡忧苦乞丐之徒远离道路,典籍中并未记载其理由,似与避免带来晦气及不祥有关。佛教教主释迦牟尼出家前也曾有过类似的情节,三国·吴康僧会译《六度集经》云:“太子出游,王敕国内无令众秽当彼王道”。亦即避免太子看到老病死等令人苦恼的事情。

第十四组:半庵罗果因缘(图36~37)

36

图36在一大城门处,左方二守城者,前方着冠坐者以手指挥,似门吏,后方力士侍立。右方二挑担者走来。城门下有一十字形物。

《阿育王传》卷三《半庵罗果因缘》云:“阿恕伽王于佛法中已得信心……阿恕伽王遇病知己必亡,涕泣不乐。罗提毱提于阿恕伽王昔施土时在傍随喜,今得作最大辅相。见王不乐,合掌而言,大王……当思无常何为不乐?王答言曰……我今本望满百亿金施,今方得施九十六亿,四亿不满,用为懊恼。罗提毱提言,库藏甚多,可施使足。于是王便以金银珍宝与鸡头摩寺。王立驹那罗子贰摩提以为太子,邪见恶臣语太子言,阿恕伽王命临欲终,散诸库藏悉与欲尽,汝当为王,夫为王者,以库藏珍宝以为力用,今应遮截莫使费尽。”

与典籍对照可知,图36表现了阿育王临终命人送金银珍宝到鸡头摩寺却被阻挡的故事。画面右方二挑担者肩挑宝物欲送至鸡头摩寺,左方二守城者阻挡,令其不能出。城门下十字形物与王者所颁发的命令有关,但目前难以准确地考证。

37

图37在正面房屋中四位比丘平列而坐。庭院左方走来二人,前者提桶执杓,后者头顶竹箩,内盛食物。右方一力士握剑,似与左方二人打招呼。

《阿育王传》卷三《半庵罗果因缘》云:“阿恕伽王命临欲终。……即唤傍臣,授庵摩勒与而敕之曰,汝持此果,向鸡头摩寺,施彼众僧。可白上座言,阿恕伽王最后所施,唯于此半庵摩勒果而得自在。……上座夜舍约敕众僧,汝等皆见阿恕伽王受福快乐,于一天下总揽自在,今日为诸群下所制,断绝王物,使不自由。唯于是半庵摩勒果随意得用,以殷重心,来施于僧。即敕典事,磨着羹中,使一切僧普得其供。”

与典籍对照可知,图37表现了阿育王临终命人送半庵摩勒果到鸡头摩寺的场面。屋内坐着的四人为鸡头摩寺比丘,屋前 提桶执杓送饭者应为磨碎半庵摩勒果置羹中供 养比丘的表现。头顶箩筐者应为送来饭食的表 现,而经典中并未提及。院落中持剑力士可能 是监管寺院者。

辟支塔基座转角处立角石,每个角石外表均浮雕作承托上部塔身状的天王,天王都身披铠甲,一手叉腰,一手向上仿佛在擎起宝塔,其中6幅天王右手上举、2幅左手上举承托,将男性的阳刚之美刻画的淋漓尽致。

《阿育王传》和《阿育王经》属同本异译,内容大致相同,整体而言,辟支塔塔基嵌板画面的某些细节表现更接近《阿育王传》所以在引用经典时以《阿育王传》优先,只有少数嵌板与《阿育王传》无法对应时才引用其他经典。在诸记载阿育王故事的经典中,翻译的人名、地名不尽相同,少数的故事情节或发生顺序也稍有不同,或有所增减,但主要事迹与《阿育王传》相差不多。现在有几种分类方法,以清华大学美术学院艺术史论系廖芯雅的分类最有代表性,本文就采用了廖芯雅的分类方法。

由于灵岩寺塔基浮雕嵌板后世重新组装,目前所见浮雕嵌板次序混乱,且有缺失情形,复原当初次序的难度较大。推测灵岩寺塔基浮雕嵌板原来应从南面塔门左方开始,按顺时针方向排列,这和古印度右绕礼拜佛塔的习俗有关,佛教经典中经常出现右绕礼拜之记述。宋大中祥符二年(1099年)道育撰“大悲成道传赞”碑记云:“闻香山有大悲菩萨,故来瞻礼,乃延馆之。是夕,僧绕塔行道。”可见宋代绕塔礼拜的习俗依然存在。

辟支塔塔基相邻二浮雕嵌版间竖石共32块,其中22块有线刻图像,可辨认出的分别为执莲花菩萨2幅、天王2幅、禅定坐佛2幅、龙3幅、凤凰3幅、丹凤鸟3幅、瓶花4幅,另有3块竖石磨灭不清,仅可见四边有蔓草纹。这些竖石原来应是成对出现,对称配置在塔的四周,最重要的位置为南面、北面,次为东面、西面,最后是西南、西北、东南、东北。故推测每块竖石的线刻图像数量原来应为偶数,以执莲花菩萨和禅定坐佛最为重要,以下依序为天王、龙、凤凰、丹凤鸟、瓶花。

竖石还有3块刻供养人题记,竖石均多处字迹磨蚀,其中2块有北宋嘉祐(1056~1063年)纪年,记述了来自章丘(今章丘)、历城(今济南)、棣州(今惠民)、郓州(今东平)、将陵(今德州)等县,即济南周围地方的佛教信众施钱、施铃、修建佛像等事,并发愿祈求国家安康。题记明确记述了供养人于灵岩寺塔上施钱,所施钱应用来庄严佛塔,所施铃亦应施用于塔上,其中一块还有“石匠人张荣”的名字。这些情况发生在澶渊之盟(1004年)后的 宋辽对峙时期,长清所在的济南地区处于军事前线,发愿文大体反映了当地百姓渴望太平的心情

塔基上的题记

塔基上的线刻天王

阿育王故事浮雕嵌板比较系统地描述了阿育王一生的因缘事迹。其目的在于倡导反对战争,远离杀戮,礼敬三宝,舍弃恶业,积德行善。嵌板雕刻的年代适值北宋中期阶级矛盾激化,各地起义烽火连绵,辽与西夏的战争危胁造成强大的外部压力,在这一背景中,出现灵岩寺系统的阿育王故事浮雕图像,其劝人从善、放弃暴力的企图不言而喻。也可以说,这是佛教界不满于残酷的现实生活而采取的一种力所能及的举措吧。

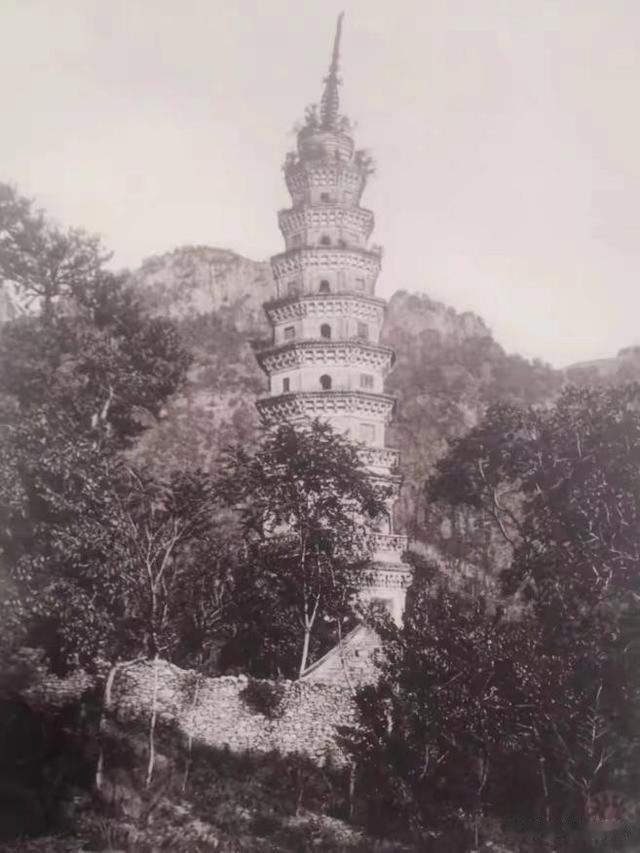

民国年间的辟支塔

长清灵岩寺塔基浮雕将阿育王故事具象化,画面形象生动,处处可见当时艺术家的创意和巧思。粉本创作者利用各种人物的造型组合,巧妙处理了其主从关系,背景描绘亦恰当明了。上自权贵层的帝王将相,下及士兵走卒,终日劳碌的凡夫俗子,乃至游走四方的苦行者,都成为雕刻家刀下的鲜活角色,一一凝结在嵌板上,成就了永恒的瞬间。绕塔礼拜时,只需静静地驻足,就能在咫尺间走进阿育王的世界。

辟支塔塔基的这些浮雕,尽管表现的是古印度的故事内容,但形象、构图和雕刻手法,皆已演变成中国的传统模式,主题突出,重点明确,构图紧凑严谨,在传统的散点透视基础上,又掺加了稚拙的焦点透视,比较真实地表现人物、建筑及各种用具的结构,于程式化中又有所突破。这组浮雕对研究当时的宗教、礼制、建筑、服饰、社会生活、生产技术、雕刻技法、连环画艺术等诸方面,都是不可多得的珍贵资料。类似题材,保存如此完整的佛塔基座,目前,在全国仅此一处,它的清理出土,也就越发具有重要的意义。