《——【·前言·】——》

戊戌变法乃光绪二十四年清末重大变革,历时103天,维新派怀抱理想推动改革,终遭惨败。此番变法缘何迅速夭折,引人深思。

【背景:危机四伏的清末】

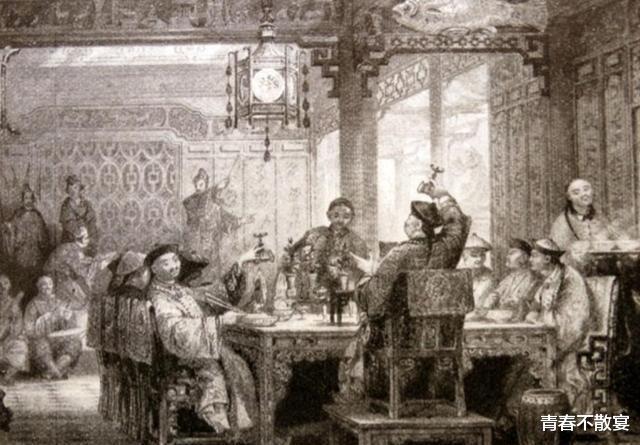

1895年,甲午战争致中国惨败,暴露其脆弱。随后签订《马关条约》,台湾被割让,巨额赔款付出,国家蒙受奇耻大辱。

列强环伺中国,瓜分之势汹涌。德占山东,法窥云南,俄视东北。清政府内忧外患,岌岌可危。自1860年代,洋务派推行改革,建军厂,造战舰,开矿,筑路,表面繁盛。

实则仅是局部修补,未触根本。制度依旧,人心未改。甲午战争后,腐败、落后、闭塞等深层问题全面暴露,却无人问津。

国力衰退,传统保守派力图维持现状。新式知识分子如康有为、梁启超等强烈呼吁变革,他们警示:若不改革,国家将面临灭亡。

他们主张全面学习西方,推行君主立宪,效仿日本。康有为毅然上奏光绪帝,言辞坚定:“变法乃唯一生路。”光绪帝闻后,表示赞同。

1898年,关乎国家命运的变法正式启动。

【内容:一步步触碰痛点】

先从朝廷开始改革,裁撤多余官员,废除无用衙门。官员数量减少后,开支也随之节省。同时,鼓励地方上报意见。

昔日帝王难闻民声,今已变革,有言欲陈者可上书:“若有所思,呈折以闻,朕将览之。”

此举措直击保守派核心利益,导致地方权力向中央转移,加强了中央集权。

更大举措在于创办报纸。以往,民众对新闻一无所知。维新派认为,舆论必须同步发展。

《中外纪闻》与《强学报》涌现,热议改革之益,引起轰动,却也暗藏危机。保守派视其为煽动之物,担忧危及自身,恐将引发变革风暴。

鼓励实业发展,成立农工商总局扶持民营企业,促进商贸。破例允许满清贵族经商,此前乃禁忌,因八旗子弟依赖俸禄,严禁从商。

更严厉的措施是废除“苛捐杂税”。中国基层税收问题积重难返,维新派主张仅保留必要税种,此举遭到依赖乱税敛财官员的反对。

维新派深知国防强盛乃国家安宁之本,遂提议仿效西方进行军改,废除老弱残兵,裁减冗员,实施精兵简政,并兴办武备学堂,以培养新型军事人才。

这些动作虽看似精彩,却引发问题:改动触怒了满清贵族与旧军队首领,导致他们的地位遭到削弱。

最引人注目的改革是教育变革,废除八股文,兴办学校。此举作为西方思想影响东方的体现,深刻动摇了中国延续数千年的科举制度根基。

昔日考状元需精通文言,改革后转为考察数理化。众多传统士子猝不及防。维新派更进一步,主张派遣学子赴海外求学。

【矛盾激化:从希望到绝望】

1898年6月,光绪帝启动变法,发布《明定国是诏》,坚信康有为理念,决心彻底推行。康有为任智囊,梁启超负责宣传推广工作。

光绪帝诏令精简官员,废科举,提拔维新人士。维新派积极性极高,连续昼夜起草并发布新政策命令。

但他们忽视了一个关键:慈禧太后仍在。这位掌权半世纪的女性,虽已“隐退”,仍紧握权力核心。光绪帝与维新派的每步行动,皆在她的监视之下。

更为关键的是,康有为存在一个严重的性格缺陷,即过度理想化。

他天真地认为,接近皇帝便能解决所有问题,甚至提议光绪软禁慈禧。此计传出后,矛盾如火药桶般被引爆。

慈禧获悉光绪帝变法,初未采取行动,而是暗中观察试探,欲寻维新派破绽。至9月,局势已难以掌控。

维新派提议成立内阁,意图削弱亲王与满清贵族权力。保守势力慌忙向慈禧告状,称若继续改革,满清将亡。

她明确表态:阻止改革,废除新政,并寻求借口。此时,维新派恰好提供了这一机会。

康有为向光绪帝提议,以“兵谏”方式软禁慈禧。二人联络袁世凯,望其率兵进京,迫使慈禧退位让权。

这是一次极其危险的探索,因袁世凯本是朝廷忠臣,立场模糊,从未明确支持哪一方。

袁世凯应允却仅作表面文章,私下向慈禧心腹荣禄透露维新派计划。荣禄告知慈禧后,她迅速反击。9月21日,戊戌政变爆发。

慈禧自颐和园急返宫中,囚禁光绪帝。维新派猝不及防,无力反击。康有为与梁启超当即逃往上海,继而转赴海外避难。

谭嗣同、杨锐、林旭等人毅然留下,明知处境凶险。谭嗣同悲壮陈词:“志在除奸,无奈力竭,死而无憾,壮也!”

数日后,谭嗣同等六人遭处决,誉为“戊戌六君子”。变法告终,改革废止。百日维新,付诸东流。

【失败与教训:何以至此?】

戊戌变法迅速失败,表面缘由为慈禧及保守派强烈抵制,然其深层根源更为错综复杂。

维新派百日内推百项改革,触及清朝诸多敏感领域。然其缺乏社会根基,未获广泛支持,根基不稳。

士大夫反对废八股,贵族抵制经济改革,军队担忧权力削减。维新派欲速战速决,然步伐过大,招致众人普遍反感。

光绪权力微弱,名义为帝却无实权,行动屡受慈禧制约。维新派将希望全押于光绪,此举实为高风险之策。

康有为作为戊戌变法领袖,误以为光绪与维新派能以理想促改革,却未料到慈禧的权谋与反对派的坚决,其“兵谏”计划终致全面失败。

军事支持匮乏,使他们在政变中处于不利地位。加之袁世凯的倒戈,直接促成了整体的崩溃。

戊戌变法虽败,却意义深远,它使众人认识到,改革乃中国必由之路。

它奠定了清末新政与辛亥革命的思想与经验基础。

更重要的是,戊戌变法激发了一批新式知识分子,他们秉持更彻底的革命理念,积极参与后续斗争。辛亥革命的成功与戊戌变法紧密相连。

谭嗣同赴刑场途中,神色镇定,未选择逃亡。他坚信变法需有牺牲,故坦然面对。

他留下名言:“中国自强之道,在于学习外国长技。而学外国长技,关键在于变法。”

英俊哥

只说教科书上的内容?康有为主张中日合并,并邀请伊藤博文担任中国首相不说?变法派主张卖掉新疆、西藏筹钱建设内地不说?