PART01

尘封的记忆的确需要打捞了,

尤其是那些如歌的岁月。

六十多年前,在那个激情燃烧的时代。

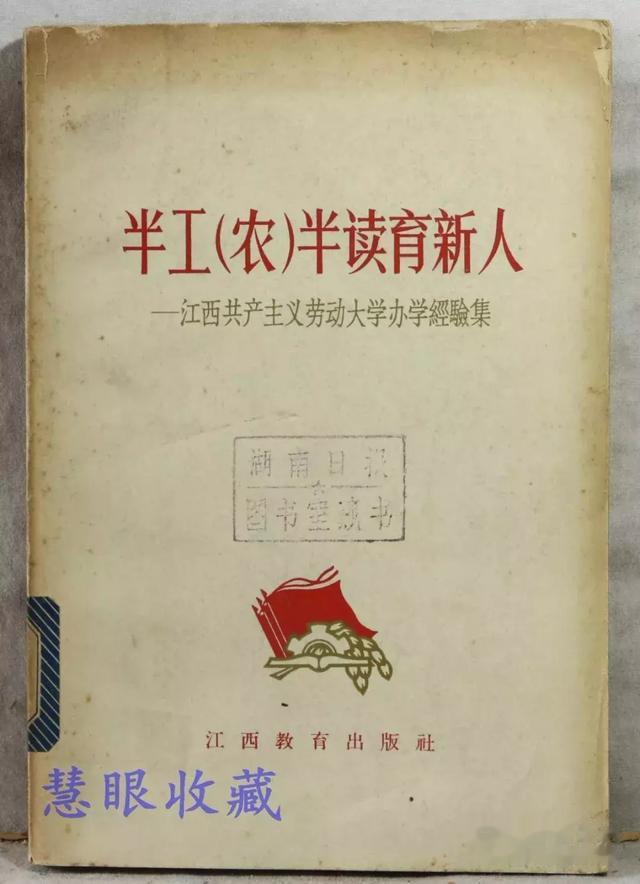

赣鄱大地曾经诞生过这样一所大学。

它曾是全国占地最大、地域最广、学生最多、

国家花钱最少的学校。

从1958年创办到1980年改制,历时22年,

它曾创下开办108所分校的纪录,声名遐迩、举世瞩目。20多万来自全国四面八方的毕业生,

成为共和国教育史上的奇迹。

它的创办实现了毛主席青年时代未完成的心愿。

“让上不起学的农民上学,好不好?”

周恩来总理亲自为它题写了校名;

朱德委员长把他的侄子朱俊书送到这里;

国家主席刘少奇同志高度赞扬学校

“半工半读、社来社去”的办学特色。

它在中国,是一代人难以磨灭的集体记忆。

它就是五十年代,“横空出世”的

伟大的江西共产主义劳动大学。

它的课堂、考场分布在江西的广阔天地,

田间果园、山林牧场、厂矿车间。

光线好,空气流通,红旗飘扬,热血沸腾。

不拼现在,拼祖宗。

江西历史上除了那些我们不断拿出,

麻痹自己的宋明时期的书院——

“我祖上也是大户人家”

似乎还没有那个学校像江西共大那样

在全国乃至世界产生过如此深远的影响。

有人说江西共大是中国教育的“乌托邦”,

但就是这样一所在试验摸索中前进的大学,

自其创办后就不断引起了海内外人士浓厚的兴趣。仅1968年至1980年期间,

江西共大共接待了89个国家和地区的外宾567批次7496人的参观学习。

很多人还不知道的是,

七十年代,以江西共大为代表的教育模式成为联合国表彰的发展中国家典范。

世界不少国家对于江西共大半工半读的经验非常欣赏,觉得很有参考价值。

不仅仅是“亚非拉”,欧美许多教育家也非常关注江西共大的教育模式。

美国教育家苏珊·佩珀,

根据考察参观江西共大的所见所闻专门撰文介绍江西共大的办学情况,并3次在国际学术会议上就共大的教育问题作了专题发言。

苏珊·佩珀认为:“江西共大的成功不仅得益于领导层的大力支持,还得益于其覆盖全省的分校网以及半工半读的教学体制 。共大是符合中国实际的富有创造性和具有鲜明特色的大学。”

澳大利亚教育家约翰·克莱维利

多次考察参观江西共大,所著的《虎啸山林—江西共产主义劳动学》一书,详细介绍了江西共大办学的点点滴滴。

“虎啸山林”,这书名起的敞亮、提气。

然而就是这么一所传奇的学校,

却仿佛在一夜之间改旗易帜。

瓦解了其延续二十多年的总校加分校、半工半读的办学模式,在1980年走上了曾被其批判的全日制大学道路。

如今它早已被人掩埋在历史的角落无声地叹气。

这世界绝对需要有人去研究非洲斑马,

去课堂上讲“马尾巴的功能”。

但当年是更多的人需要懂得“江西的水牛”;

现在是要掌握“世界工厂”车间的机器操作。

2005年,“有着满身劳动人民气质”的

著名演员郭振清去世。

他的电影曾伴随了几代人的成长记忆。尽管当年的政治影响早已淡去,但仍有媒体说:“好人一个,可惜错演了一部电影”。媒体所指的就是郭振清1976年主演的电影《决裂》。

事实上,不为人所知的是,

郭振清生前曾公开宣称,《决裂》是他表演的高峰,演“龙国正”这个角色是经过生活体验,采访过很多大学生变质的实例的。

从现在的角度,电影里有些表现过去的情节是扭曲的,但共大这种当初为广大农民子弟提供学习文化的机会是符合实际的,共大的办学精神是永恒的。

郭振清曾对《决裂》做过这样的评述:

我一生两部戏看得很重,

一是《平原游击队》,二是《决裂》。

时势造就了江西共大,时势也终结了江西共大,

不但共大被歧视,就连接手它的江西农大也长期被南昌学生戏谑。

九十年代南昌高校有许多著名的民间笑话段子:

“江大伪君子”:

江大文科生比例大,“道貌岸然”。据传去江大不要乱问路,因为那些看似一本正经,非常热情的同学,十有八九把你引到女厕所的方向。

“江工二流子”:

理工科院校,男女比例严重失调,

荷尔蒙无法发泄的男生在特定的四年,潜移默化的转为“二流子”。

还有什么诸如“师大舞棍子,财大情种子”。

江西农大最惨,最悲催,被冠以“农大土包子”。

但殊不知,

上个世纪江西党政大员多出自农委口。

江西农大的院士数量也在全省高校拔尖。

杨惟义——中国科学院学部委员

五十年代江西农学院的院长;

黄路生——中科院院士

现任江西农业大学党委书记;

颜龙安——毕业于江西农大的中国工程院院士。

2003年,江西农大第一次申请博士点,

竟然一口气获得了3个博士点,

惊艳江西各大高校,在全国高校也不是很多。

PART02

1961年7月底,正在庐山开会的毛泽东,

听完汪东兴“江西共大”办学的汇报,

欣然接受接受江西同志为纪念共大成立三周年的请托——“写几个字”。

这一写,不是写下类似:

“江西共大好的很”几个字。

毛主席饱含深情,挥笔写就一封500余字热情洋溢的信,这就是著名的 “★7.30 指示”。

“你们的事业,我是完全赞成的。

半工半读,勤工俭学,不要国家一文钱。

小学、中学、大学都有,

分散在全省各个山头,少数在平地。

这样的学校确是很好的。

在校的青年居多,也有一部分中青年干部。

我希望不但在江西有这样的学校,

各省也应有这样的学校。各省应派有能力有见识的负责同志到江西来考察,吸取经验,回去试办。

初时学生宜少,逐渐增多,至江西这样有五万人之多..............。”

据汪东兴回忆,

7月30日下午,“主席后悔了”。

主席把我找来说: “我又想了一下,这封信还是暂时不要公开发表的好,一旦公开发表,全国各地都要派人去江西参观、学习、取经,江西要管吃、管住、管招待,这样一来影响生产,影响教学,大大加重了江西的负担,好事变成了坏事哦!你告诉一下江西共大的同志们,就说我向他们表示祝贺。你看怎么样 ?”

“就照主席说的办。”

我觉得主席考虑问题很周到。

主席又说: “这封信请你送给中央政治局的同志们传阅。”

我打电话给正在庐山参加中央全会的邵式平同志,告诉他:主席给江西共大写了一封信,祝贺江西共大建校3周年。

邵式平同志接完电话就来找我,把信的全文抄回去了。他要向江西共大同志们报喜。

一段回忆把毛主席对江西共大特殊的关心和呵护跃然纸上。

一件事,不同的人,从不同的角度,在不同的历史时期都会有不同的看法,这是很自然的。

对江西共产主义劳动大学。

这样一所曾是全国最大、学生最多、国家花钱最少的学校看法之多就更不足为奇了。

这是江西共大创办最早缘起者,曾担任江西副省长,省农垦厅厅长汪东兴回忆共大时说的。

时过境迁,物是人非,

这语气肯定也是他离职之后说的。

1958年3月汪东兴下放来到江西省任副省长,负责全省的农垦工作。

他敏感地注意到江西教育落后的一面。

抓住参加全国农垦工作会议的机会,将这一情况汇报给毛主席。

毛主席建议汪东兴回去与邵式平商量“可否在江西办一个农业方面的学校,免费招收适龄农民入学。学校的费用要靠学员自己边劳动边创造,省里先给一小部分资金作为整个学校的开始运营启动资金”。

这一提议迅速得到邵式平的大力支持。

对于江西共大的创办,汪东兴功不可没,

中央高层领导的支持密不可分,

而为共大创办“呕心沥血”,

自始至终都对江西共大投入极大热情和关心支持的是——党内号称“邵大哥”,毛主席称其为“大知识分子”的省长邵式平。

尽管办学之路困难重重,

但在邵式平等人的不懈坚持与争取下。

1958年八月一日,

江西共大总校于南昌举行了隆重的开学典礼。

当天,井岗山、黄岗山、油山、大茅山、庐山等30所分校红旗飘扬,也同时举行了隆重的幵学典礼。宣布一种新型的无产阶级大学——“共产主义劳动大学”正式成立。

幵学典礼上总校校长刘俊秀作了报告,

“为一座新型的共产主义劳动大学诞生而欢呼”。

1959年,为了发展江西共产主义大学,

省长邵式平开着吉普车给圈地,一直圈了将近5万亩土地(含生产用),是全国占地面积第二大的大学。邵省长希望在这片土地上,能够建起10座图书馆,20座教学楼,按现在的话说,要办成全国一流,世界知名的共产主义劳动大学!

他既能憧憬,又说干就干,一抓到底。

他是真抓实干!而绝不是“空谈应景” 。

“政治路线确定之后,干部就是决定的因素”。

邵式平力邀分管农业的省委副书记刘俊秀兼任江西共大总校校长。

又邀请江西省副省长、农垦厅厅长汪东兴兼任江西共大总校党委书记、副校长。

江西共大总校的领导班子

按现在的说法就是“高配”。

“老将坐镇中军大帐”后,

他又同时不拘一格亲自选调各路精兵强将:

1958年10 月邵式平等人在云山综合垦殖场检查工作时发现了黎超工作能力出色,并决定把他调到总校工作,但黎超担心自身的文化水平,心有顾虑。邵式平多次劝导,为其消除顾虑,最终他同意任江西共大总校副校长、党委副书记,全面负责江西共大日常工作。

在教学管理干部人选上,邵式平深思熟虑后将目光投向了曾经的战友、原陕北公学教务长林仲。可林仲当时已在中国科学院哲学社会科学部工作。邵式平连发了三次电报到北京,一再邀请林仲到江西共大工作。经邵式平“三顾茅庐”,林仲最后答应来江西共大,担任副校长兼教育长,全面负责江西共大教学管理工作。

同时,为加强生产管理,邵式平又把在德胜关垦殖场工作的屈绍建调到江西共大总校任党委副书记、副校长,分管生产工作。

为使江西共大在组织管理上得到充分的保障。

他让当地的主要领导

兼任各地分校的校长、书记。

他几乎隔三差五

就要去共大总校、分校视察,发表讲话,

有时还亲自给学员上课。

对于共大教材有些他还参与审阅,提出自己的见解和意见。

1959年至1961年间,正值国家三年困难时期。

为解决经济困难,中共中央提出了“调整、巩固、充实、提高”八字方针。

江西的许多工业项目都在此期间“下马、停建、压缩规模”。

省委为此决定召开调整和压缩各类学校的会议,以减少财政开支。在省委扩大会议上,有人提出“把江西共大全部砍掉”的提议。

在江西共大面临生死存亡之际,

邵式平动了真格,发了“大哥”的脾气:“58年办校的时候在党委会上说清楚的,你办你的,我办我的,办全日制没有那么多钱,半工半读你不同意,最后讲好你办你的全日制,我办我的半工半读。现在共大既不要你拿钱,又不要你拿粮,你凭什么要砍共大,有本事你办呀!”

经过邵式平的极力争取, 江西共大终于顺利化解了撤销危机,被保留下来。

除了在会上力保江西共大之外,

邵式平还将江西共大的困难视为头等大事。

1962年,被病魔缠身的邵式平依旧一如既往地关心着江西共大的发展:他亲自选调有农村工作经历,又在省委宣传部和省委党校工作了多年的陈平担任江西共大总校的教育长;亲自审阅江西共大的“巩固与发展计划”;参与江西共大重大问题的决策,对江西共大的发展提建议、作指示。

更令人感动的是,

1965年,在他生命的最后一刻,他念念不忘询问江西共大的发展现状,提出对未来发展的设想,同时还把鼓励性的话语赠给江西共大的校领导,希望他们更好地将江西共大发展下去。

新中国成立后,1953年,在全国高校院系调整中,当时江西唯一的一所综合性本科大学“南昌大学”(国立中正大学沿革过来的)被拆分,很多学科、专业被调出江西。只留下一个师范部,组建了江西师范学院。邵式平同志很不满意,但全国一盘棋,他也没有办法。

他继而把极大地热情投入到江西的职业教育中,为解决洪都当年技术工人严重匮乏的状况,他力主成立了《江西技术工人养成学校》,并以省长身份亲自兼任技校的校长。

这在全国都极其罕见。

特别值得一提的是,

江西共大是1958年大跃进特殊时代创办的,作为省长的邵式平对当年全国轰轰烈烈大办人民公社食堂是冷静的,甚至是消极抵制的,但对于江西共大的创建与发展,他毫不迟疑,可谓是付出了全部的心血。

为改变江西教育落后的局面,他浑身都充满了理想主义的光芒和激情。

可惜的是,1964年江西共大总校纳入国家统一招生分配,逐渐脱离建校初期提出的“社来社去”办学宗旨,这一违背创建者本愿的事件却得到了当年许多师生的支持。

病床上的邵式平同志对此只能“焦灼不安”。

PART03

看一个学校的好坏,不能看有没有高楼大厦;

也不能仅看有没有专家、教授,

还要看这个学校培养出什么样的学生。

动手能力强,实际操作熟,是共大毕业生的特色。

江西共大的专业课要求学员“真刀真枪”的实习。

共大培养的园艺系学生

能现场给果树嫁接修剪,

考试要求成活率要达到90%以上;

畜牧兽医系:

一把刀能给牲畜阉割,

一把锄头能识别挖找草药;

农机系的学生能熟练掌握农机驾驶技巧和修理。

群山就是校园,苦难就是老师。

能吃苦,肯奉献是许多共大师生的青春见证。

正是成长岁月中江西共大这不可磨灭的一页,

使得很多共大人在以后的工作、生活中能够直面困难、笑对人生。

回想当年因为劳动积极,学习优异,被评为先进,奖品是件印有江西共产主义劳动大学的汗背心,或者是喝水的茶缸,洗脸的毛巾。

回忆往昔的老人们都很激动、感慨。

据八十年代中期的统计,

建国后,国家为农业先后培养了100多万大中专毕业生,但留在农业生产第一线的不足20%,而共大20多万毕业生,绝大多数在生产第一线。为江西的农业发展和建设贡献极大。

六十年代末,七十年代初,主政江西,

让老俵记忆深刻的程世清也经常去共大。

对于他的个人魅力,共大老人记忆深刻,

留下这样的回忆——

太阳照射在他黝黑脸庞上。

他很健谈,完全没有讲稿。声音洪亮,话筒形同虚设。他很随性,说到激动处会手攥大衣襟,猛地站起身。他那天侃侃而谈了约一个半小时。听众始终兴趣盎然。当谈到自己学习毛主席写给学校信的体会时说:“同学们呐!毛主席他老人家,对我们学校办学方针用的是“完全赞成的”,而不是大部分赞成!换句话说,就像南昌话讲的一样,毛主席是“卯有一滴啊滴子”保留意见哈”。说完他大笑,台下也跟着笑出声来。

第二处他的大笑可谓真的引发了台下哄堂大笑。

在批判旧教育制度时,他举例说:“我听说,北京农业大学有个教授,是个学术权威、老专家。

同学们呐!他一辈子都在研究什么啊!

你们晓得吗?他一辈子光就研究这‘癞蛤蟆’,

它到底是怎么个放屁的。

后面这处,直觉告诉我,

这是“程政委”的现场发挥。

1978年4月,经国务院批准,

江西共产主义劳动大学列为全国重点大学。

对于江西共大来说,这是最为荣耀的时候。

但此时的江西共大其实已经“危机四伏”。

全国恢复统一高考,“两个凡是”被否定后,

江西共大总校处在了十分尬尴的境地。

加之长期以来社会上形成的对职业教育的轻视和偏见,江西共大内部很大一部分原全日制高校老师和管理者的推动,使江西共大领导层中的许多人逐渐背离江西共大建校者们最初的想法。要求转制为全日制高校的呼声在师生间逐渐兴起。

在时代背景发生激剧转型的年代,人心思变,

缺乏了高层领导支持的江西共大,

不得不走向转制变更。

江西共大最终的“悲剧”也就无可避免。

现实中人们往往以一种简单的非此即彼的对错思维去评判复杂的历史,其恶果很可能就是从一个极端走向另一个极端。

作为当年社会主义教育伟大实践的江西共大肯定也不是完美的。

就像电影《决裂》中龙国正提出的

上大学“手上的硬茧就是资格”

看起来很革命,实际上也极端。

知识分子“肩不能挑,手不能提”

无论如何也不应视为过错。

文革时期的取消高考更是走向另一种极端。

任何一个国家的教育制度都要顾及到

高层次的素质培养和中低层次的技术培训,

这两者之间其实并没有任何冲突。

江西共大办学的终止无疑是我国教育事业尤其是职业教育的的一次重大损失,许多有益的办学方式和教学经验随着它的终止连“魂”都丢掉了。

这对高技能人力资源需求日益急迫的当今中国来说,是十分遗憾的。

但历史已无法挽回。

PART04

已搬迁至县城的婺源鄣公山共产主义劳动大学是江西省唯一一所沿用“共大”名字的学校。

该校的领导表示:“自1980年共大总校改名后,我们没有接到任何行政命令说不办或者不能用共产主义劳动大学这个校名。”

至于为何很多分校都改名了,该校领导把原因归结于“多半是他们觉得共大这个名字土”。

一位教育专家说:

江西共大是一块独特人文历史价值的校牌,可谓意义非凡,共大是一份历史文化遗产,应当有所保存。对于校牌的丢失,

他用了“无不愚蠢”四个字评价。

抚今追昔,高考恢复已近四十年之久,

我们的教育存在的问题也日益凸显。

当下教育的“功利主义”愈演愈烈,

教育的基本目的被严重扭曲,

初等教育不是以育人为本,而是以“育分”为本;

高等教育只重文凭,不重实践,

违背了教育的本质。

而原来的归属于各个行业的职业教育由于与行业主管部门脱钩,统一归属教育部门,虽然教学管理严谨了,但干部、人事、财政权力的转移,管理体制的变化事实上割断了学校与企业之间的天然联系,实质性的产教互动逐渐减少,又把原来职业教育的“初心”给淡化了甚至背离了。

“产教融合、校企合作”是近年来国家为促进职业教育、高等教育发展,加强创新型人才和技术技能人才培养模式一脉相承的重要决策。

国家级的文件不断出台,

反映了国家的高度重视。

但至今还是上热下不热、官热民不热、

校热企不热,“三热三不热”现象。

并且职业教育发展的瓶颈恰恰就是一些部门、一些地区“敲锣打鼓提得多、较真碰硬做得少”。

今天的世界处于百年未有之大变局,

中华民族的伟大复兴也需要磅礴厚重,志存高远的大学精神。

重温江西共产主义劳动大学22年的风雨历程。

半工半读、社来社去是它的办学模式;

相比现今许多高校“有形而无神”,

艰苦奋斗,自力更生,勤俭办学

是它留给后世的江西共大精神。

回顾江西共大曾经创造奇迹的关键,

老徐认为最直接的启示就是八个字,

“上面真抓,下面实干”。

九百多年前的南宋,

江西吉安的大诗人杨万里路过赣州,

即景而作了一篇后世不断传颂的佳作。

《桂源铺》

万山不许一溪奔,

拦得溪声日夜喧;

到得前头山脚尽,

堂堂溪水出前村。

谨以此纪念伟大的江西共产主义劳动大学 。