朱元璋(明太祖)是明朝的开国皇帝,以严厉反贪闻名。他出身贫寒,深知民间疾苦,对官员贪腐深恶痛绝。其反贪手段以严刑峻法为核心,甚至被称为“重典治吏”的典型。以下是其主要措施和特点:

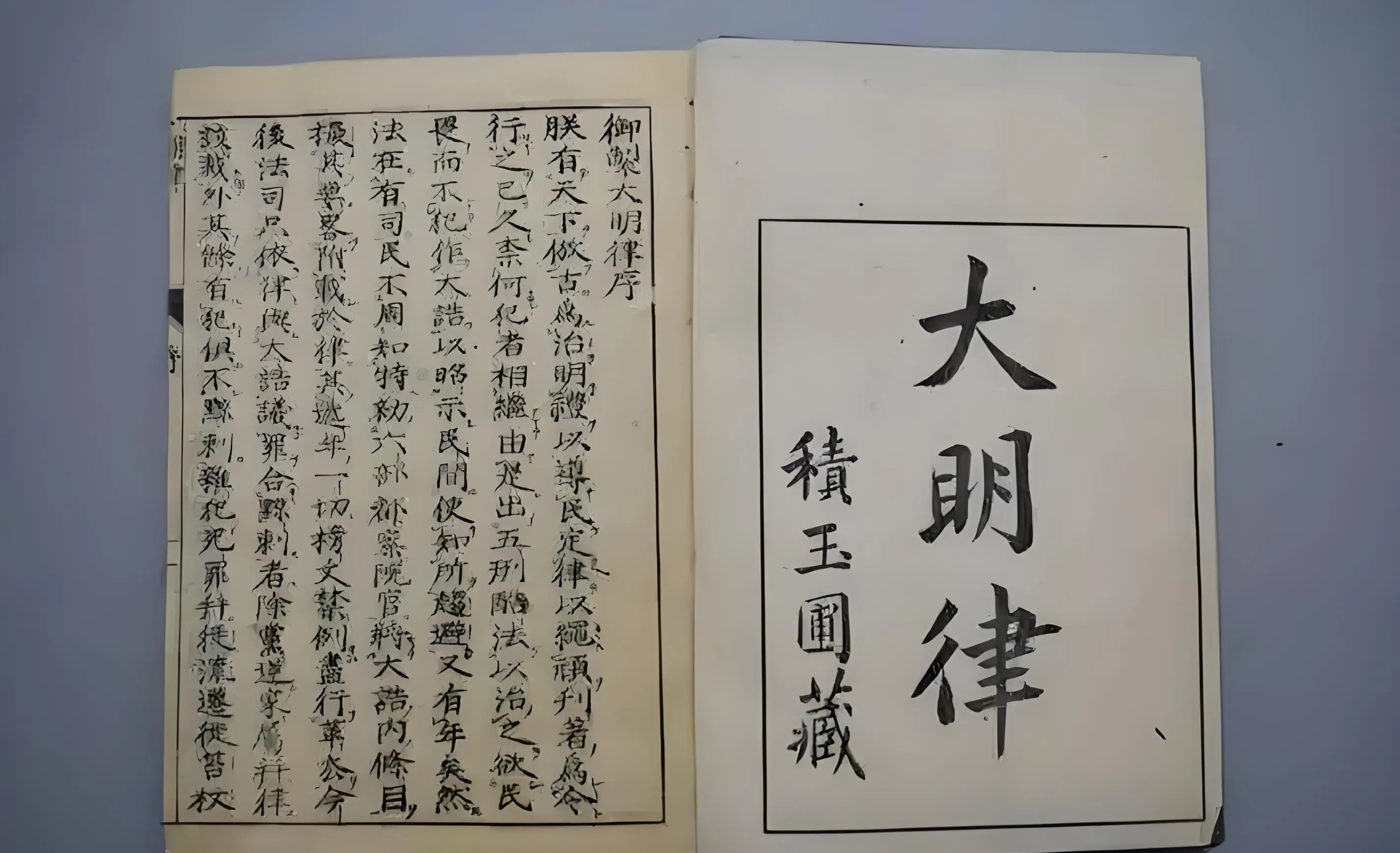

《大明律》:明确贪污受贿、滥用职权的刑罚,如贪污60两以上白银即处死刑,可谓是前无古人,后无来者!

《大诰》:朱元璋亲自编写的法律案例集,收录贪腐案件及酷刑处理方式,要求全民学习。其中针对贪腐的刑罚包括凌迟、剥皮、抽肠等,这对百官来说确实是起到了极大的震慑作用。

都察院与六科给事中:设立专职监察机构,监督官员行为,直接向皇帝汇报。这些官员绝大部分品级都不高,但权力却是极大,据说是什么都可以管。

特务机构(锦衣卫):初期用于秘密监察官员,搜集贪腐证据,形成高压监控网络。可惜,随着时间的推移,这个机构后来还是慢慢演变成了残害忠良的地方,虽然其中也有不少好人,但终归是坏人居多,制造了许多冤案,在历史上整体的名声并不好。

“剥皮实草”:将贪官处死后剥皮,填充稻草制成“人皮草袋”,悬挂于衙门公座旁警示继任者,想想都不禁令人毛骨悚然。

连坐制度:贪腐案件常牵连家族、同僚,甚至地方百姓,以此强化监督责任。

公开处刑:大规模案件如“空印案”“郭桓案”中,数万名官员被处决,震动全国。

-允许百姓直接绑送贪官进京告御状,沿途官吏不得阻拦。

对举报属实的百姓给予奖励,甚至可顶替被惩处官员的职位。

-实行低俸禄制度:官员俸禄极低(如县令月俸不足5两白银),试图减少奢侈腐败,但实际导致部分官员被迫贪污。

-严格审计:通过“黄册”“鱼鳞图册”登记户籍和土地,加强财政监管。

从以上一系列的举措中不难看出,朱元璋在反腐这件事上,确实是下了大力气,是用了心的,堪称是史上最狠的反贪皇帝。然而,就整体来说,效果并不是太好,甚至还出现了越反越腐的怪像,主要原因,还是体现在以下几个方面。

短期有效,长期失效:严刑虽在初期震慑贪腐,但后期官员因恐惧消极怠政,或转向更隐蔽的腐败。

过度株连与冤案:案件处理常扩大化,无辜者受牵连,如空印案中许多官员实为行政惯例操作。

制度性矛盾:低薪制与严刑结合,反而加剧官员“不得不贪”的困境。如此看来,高薪养廉,还是有一定的道理的。

朱元璋的反贪手段以极端酷刑和全民监督为核心,展现了对腐败的零容忍态度。其措施在明初有效整顿了吏治,然而,这些措施却过度依赖暴力威慑,终归还是未能从根本上解决腐败问题。

这,或许也是朱元璋过度相信暴力的结果!