1925年,从法国归来的苏雪林,在母亲的哀求下,心不甘情不愿地嫁给了与她家门当户对,与她本人学历相当的麻省理工毕业生张宝龄。

婚后,本来在上海造船所工作的张宝龄,到东吴大学做了教授,而苏雪林也在苏州景海女子师范学院担任了教职。

夫妻二人在苏州买了块地建了房子,有了属于他们自己的小家。

正是在苏州生活的这段时间,苏雪林以绿漪为笔名,出版了自己的小说及散文集《绿天》。

这部书自出版后,很受读者喜爱,前后再版了十余次,甚至还入选了民国时期的国文教材。

但是,追求浪漫的文艺女青年苏雪林,对自己和张宝龄现实的婚姻生活是不满意的。

在她眼里,张宝龄就是一个钢铁直男,完全与浪漫无缘,甚至有些冷漠的人。

比如,夫妻二人一块外出散步,苏雪林看到一朵野花,不由地感叹道,好漂亮的花呀!

张宝龄看到妻子喜欢花,不是采下一朵递到她手里,或者干脆给她戴在头上,而是从植物学角度给苏雪林做了喋喋不休的介绍,让苏雪林大倒胃口。

再比如,苏雪林看到天上的一轮明月,不由感叹道:月亮好圆呀!

张宝龄却很不解风情地说:圆吗?不如我用圆规画得圆。

这样的对话反复上演几次之后,苏雪林腹诽张宝龄太冷漠,完全不解风情。

而在张宝龄眼里,苏雪林也不是一个合格的妻子。

家里有客人,张宝龄站在男主人、丈夫的立场上,让苏雪林端茶倒水、准备饭菜时,苏雪林总是很抗拒。

还有一次,张宝龄肠胃不适,特别不舒服,想让苏雪林给他做一碗热汤,可苏雪林也拒绝了。

在苏雪林的心目中,自己是拿笔杆子的作家、教授,不是伺候人的老妈子。

一个是钢铁直男,一个是新时代清高文人,在柴米油盐、鸡毛蒜皮的日常生活中,他们越来越无法和谐相处。

也许是对婚姻生活失望的缘故吧,1927年时,张宝龄辞去了东吴大学的教职,重新回到上海造船所上班。

而苏雪林不知是出于挽回丈夫的目的,还是出于其它原因,也到位于上海的沪江大学任教。

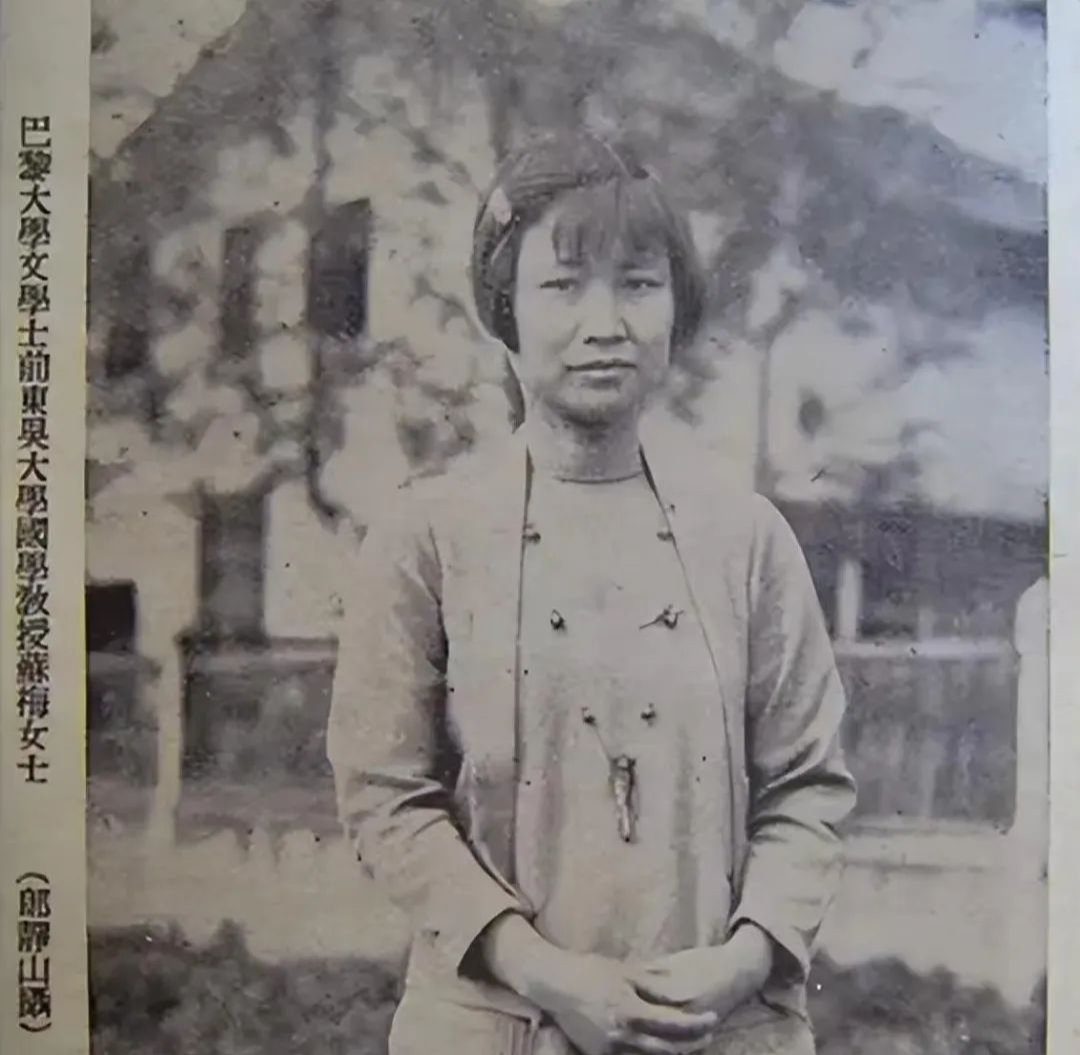

1928年时,苏雪林又离开了沪江大学,转到安徽大学任教。再后来,从1931年到1949年18年间,苏雪林一直在武汉大学任教,与袁昌英、凌叔华一起并称珞珈三杰。

从1928年苏雪林离开上海,夫妻二人就处在了事实上的独身状态。虽然谁也没有提离婚,但两个人联系甚少,形同陌路。

抗战爆发后,武汉大学一度迁至四川乐山,苏雪林自然也随校到了乐山。

1942年,张宝龄因为被聘为武大机械系教授,也来到了乐山,夫妻二人在分居十几年后,又同处在了一个屋檐之下。

彼时,苏雪林也曾说,张宝龄对自己温柔了许多,也比以前更懂人情事故了。但一到晚上,苏雪林仍然让张宝龄独居一室,不肯和他同床共枕。

1945年,抗战胜利后,武大迁回武汉,张宝龄趁机辞去了武大的职位,仍旧回了上海。

1949年,苏雪林去了香港。

1952年,苏雪林又去了台湾,先后在台湾师范学校、成功大学任教。

1961年,当张宝龄在北京去世的消息传到苏雪林耳朵里时,她什么表示也没有,似乎毫不在意。

一直到晚年,苏雪林才表示,自己有点对不住张宝龄,让他孤独寂寞了一辈子。

由此推想,苏雪林在张宝龄去世后的38年间,始终不曾婚嫁,是否有向张宝龄致歉、赎罪的意思呢?

有人认为,即便是在苏州生活的那几年,苏雪林和张宝龄也始终不曾同床共枕过。

许多人认为,张宝龄虽然不解风情,但他对苏雪林其实是用过心的。

他们认为,张宝龄于美国读书期间,就随身携带着苏雪林的照片。当有白人女子追求他时,他还会拿出照片,表示自己已经心有所属。

为了赢得苏雪林的芳心,即便在婚后,张宝龄也做出过多方努力,比如他在一个多月的时间,学会了苏雪林的家乡话,比如他几次放弃上海造船所的工作,和苏雪林在一个城市、一所大学工作。

如果这些广泛流传的内容完全是事实,那可以说明,曾经的张宝龄对苏雪林还是很满意的,在经营婚姻的道路上,还是做了许多努力的。

所以,后来人提到苏雪林和张宝龄的无性婚姻时,同情张宝龄者居多。

而苏雪林从不在经营婚姻家庭上用心,一直把全部精力用在事业和爱好上,反倒是收获颇丰。

她是知名教授、作家、学者、画家,作为教授,她先后在国内外七八所大学任过教,真正做到了桃李满天下;

作为作家,她写过小说、散文、话剧、文艺或政治评论;

作为学者,她用30年时间研究屈赋,写了六七十篇学术论文;

有人统计过,她一生的著述有2000多万字。

更令人艳羡的是,苏雪林无儿无女,却活了102岁。

她在101岁的高龄上还回到安徽大学,参加了安徽大学70年校庆活动。

苏雪林去世后,她的骨灰还送回了国内,安葬在其母亲旁侧。

一代才女虽然香消玉殒了,但关于她的传说和争议仍然还在继续。她被人热议的,除了她的婚姻,还有她坚决反对鲁迅的态度。