山东省栖霞市地处胶东半岛腹地,被誉为胶东屋脊。1131年,金阜昌二年,“伪齐刘豫析蓬莱之阳疃镇及莱阳地置栖霞县”,这就是栖霞这个地名的开始。关于栖霞名字的由来,由于当年刘豫没有留下解析,一直众说纷纭。根据栖霞杨家圈古遗址的发现,距今5000年前,栖霞地区就有人类居住。栖霞在夏、商时期属嵎夷地,周为莱子国,春秋时属牟子国,战国时为齐国东莱地,至秦属齐郡东境,西汉为腄县一部分,东汉末腄县废,改属黄县,三国、两晋至隋分属黄县、东牟县和昌阳县。隋开皇十六年(596年)为观阳县地域。唐神龙三年(707年)始建阳疃镇,隶属蓬莱县,阳畽镇就是今天栖霞城北古镇都。

在方山上远眺栖霞县城

1128年,宋朝景州阜城(今属河北)人刘豫,被南宋政府任命为济南知府,同年,在金军攻击济南时,刘豫降金。1130年,刘豫被金国朝廷册封为“大齐皇帝”,史称伪齐。

1131年,金阜昌二年,“伪齐刘豫析蓬莱之阳疃镇及莱阳地置栖霞县。”《金史•地理志》载,栖霞、招远、福山皆由刘豫在同一年建县。《元史•地理志》记作“伪齐以登州之两水镇为福山县,阳疃镇为栖霞县。”

栖霞县志中的栖霞城

1134年,栖霞知县开始在马姓茔地建土城,直至明成化六年(1407年),知县娄鉴才稍加修筑,垒以小石;明嘉靖三十七年(1558年),知县李揆扩其规模,并砌以砖石;明万历六年(1578年),知县鲍霖将城墙加高至丈余,增宽至6尺,并设四门,栖霞城自此才算建设完成。

日出旸谷,在方山上看日出,远处山峰是牙山

栖霞县志,栖霞八景之一,笔峰观日,笔峰即现在的牙山

栖霞尽管在金天会九年(1131年)置县,但在明万历三十八年(1610年)才有第一本县志,所以对于当地早期的历史记录不太详细。

关于栖霞这个名字的由来,一直众说纷纭。乾隆十九年版(1754年)《栖霞县志》卷十收录明末清初栖霞诗人郝晋一首《城头朝霞》诗,诗上有一小引:“旭日东升,每有霞光盘旋,因以名县。”光绪五年(1879年)《栖霞县志》卷一记载:“五更平明,海日东升,照耀城头,霞光万道。城之得名,盖以此焉。”光绪七年(1881年)《增修登州府志》卷三收录一首《城头朝霞》诗,诗上有一小引:“旧谓县城,每天晓,辄有丹霞流宕,因以名县。

尽管这些文章都记载栖霞是因为霞光而得名,不过这种说法被后世许多人提出质疑,一是这些作者离金代很远,二是栖霞1131年置县,1134年才在马家茔建了土城。置县时,栖霞没有城廓,哪来的朝霞“照耀城头”?因此许多人认为这种说法违背时间逻辑的推断。更重要的是这些说法都不是县志中专门论述栖霞得名的文章,大都来自一些诗文小引,本身就有很大的随意性,很不正式,难免让人不认可。

栖霞县志,栖霞八景之一,城头朝霞

方山风光

在历史上,栖霞最有名的山是方山,方山在栖霞西南13公里处,海拔只有404.4米,尽管山不高,却以奇特的山形、众多的神话传说而名闻天下,自古以来就是胶东名山。方山上有远古时期建造,至今保存完好的祭祀天地日月的祭坛,在历史上是一处国家级或者准国家级的祭祀圣地。成书于晋朝(266年-420年)的《三齐记》对方山这样记载:“大方山,山顶方平,东一峰特起,春日晴明,云雾周护,起伏变幻,有城池楼阁,旌旗树木,人马之状,经时乃灭,若海市然。”这是目前在古代典籍中发现最早的关于方山这个名字的记载。在历史上因为方山的海市蜃楼在齐地名闻遐迩,被人认为是与神灵沟通的圣地。在中国古代,出现“海市蜃楼”通常被认为是天降祥瑞,一种吉兆。在传说中,只有非常幸运的人才能看到海市蜃楼,因此被认为是神圣而神秘的经历,预示着好运的降临。

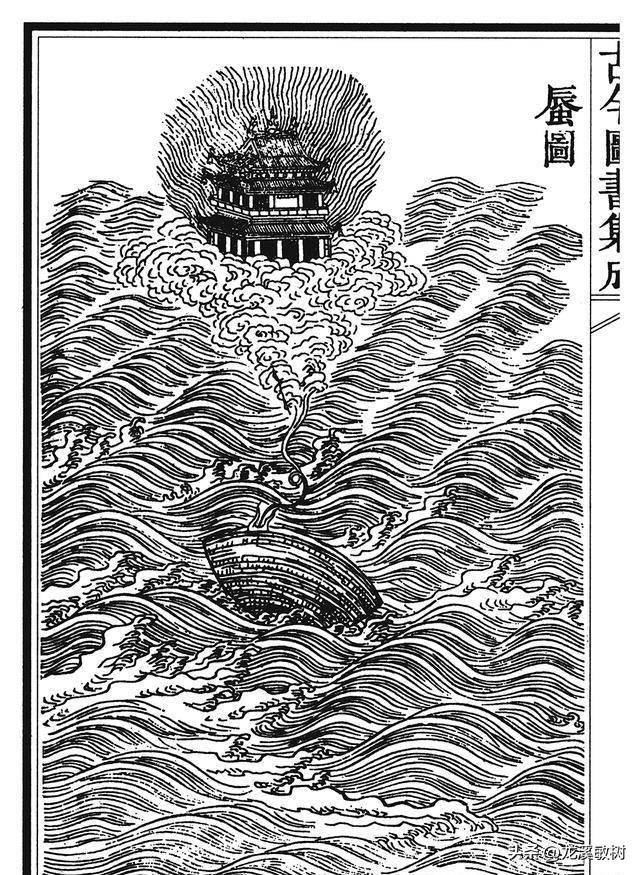

栖霞县志,栖霞八景之一,方山晚市图

蜃 清康熙三十七年《海错图》聂璜绘

现在我们知道海市蜃楼是一种因光的折射和反射形成的自然现象,为地球上物体反射的光经大气折射而形成的虚像。不过历史上,蜃是中国古代传说中的奇幻生物,一般认为蜃是一种海中的大蛤蜊,能浮出海面,向空中喷吐雾气,形成楼台殿阁的幻影,《史记·天官书》记载:“海旁蜃气象楼台”,就是对这种现象的描写。在后来的一些神话中,蜃除了贝类之形,还有蛟龙之形。

《埤雅笺注》载:“蜃形似蛇而大,腰以下鳞尽逆。一曰状似螭龙,有耳有角,背鬣作红色,嘘气成楼台,望之丹碧隐然,如在烟雾,高鸟倦飞,就之以息,喜且至,气辄吸之而下,今俗谓之蜃楼。”在古人看来,龙变化多端,可以幻化成各种动物,故而有龙形之蜃。还有一种观念认为,水族精怪到了一定阶段就会修成龙形,照此看来,龙形的蜃或许是蜃的高阶形态。方山上有大量石塑龙,或许也是对这种传说的呼应吧。

蜃 清雍正版《钦定古今图书集成》

方山十景之一,清溪浴马

自古以来,海市蜃楼就因为它的可遇而不可求,而被赋予了神秘的色彩。中国最早关于海市蜃楼的记载,出自《史记·封禅书》:“自威、宣、燕昭,使人入海求蓬莱、方丈、瀛洲。此三神山者,其传在勃海中,去人不远,患且至,则船风引而去。盖尝有至者,诸仙人及不死之药在焉,其物禽兽尽白,而黄金白银为宫阙。未至,望之如云;及到,三神山反居水下;临之,风辄引去,终莫能至。”古人把海市蜃楼当成是海上仙境,秦始皇、汉武帝曾多次派人前往蓬莱寻访仙境,寻求能够长生不老的灵丹妙药。在中国古代的传说之中,蜃乃蛟龙之属,能在海上吐气而成楼台城廓,且又位于虚无飘渺之间,沈括在其《梦溪笔谈》中这样写道:“登州海中时有云气,为宫室台观,城堂人物,车马冠盖,历历可睹。”

蓬莱阁

蜃 明万历刊本《三才图会》

艾山

《齐乘》是山东省现存最早的方志,也是全国的名志之一,久负盛名。《齐乘》是元代方志编纂家、历史地理学家、文学家于钦撰写的。元朝建立于1279年,与栖霞置县时的1131年相距不太远。《齐乘》卷一载:“艾山,栖霞西北三十里。山前温泉可浴。按,栖霞县本以山得名,曰百涧、北曲、方岭、唐山、灵峰、覆甑、积金、芝阳、公山、棊山、磁山、峆㠠山,不能具述,大抵环县皆山耳。宋李常云:吾州有重岩又叠嶂,不可名状,信然。”于钦认为“栖霞县本以山得名”,但是以什么山为名?于钦文中没有写出来。

艾山三清观

清康熙十一年(1672)《栖霞县志》记载:“大方山在县西南二十里,四周可三十里许。上方而平,东一峰特起庙,祠神张姓者,传亦唐亡将也。春日晴明时,云物周护,起伏变幻,有城池、楼阁、旌旗、人马、树木之状,经时乃灭,若海市然。在艾山亦有之,然皆不多见也。”清乾隆十九年(1754年)《栖霞县志》记载:“大方山在县西南二十里,四周可三十里许,上方而平,东一峰特起庙,祠神张姓者,传亦唐亡将也。春日晴明时,云雾周护,起伏变幻,有城池、楼阁、旌旗、人马、树木之状,经时乃灭,若海市然。出《三齐略记》,为邑八景之一。”

方山夕阳庵

关于晋朝学者所撰写的各种记书,如《三齐记》《三齐略记》《齐记》《齐地记》等,这些书到底是什么关系,作者是谁?唐《艺文类聚》称伏琛撰《齐地记》;唐《初学记》称伏琛撰《齐地记》、晏谟撰《齐记》;宋《太平御览》称伏琛撰《齐地记》《齐记》,又称《三齐略记》为《三齐略》;宋《太平寰宇记》称晏谟撰《齐地记》《齐记》《三齐记》,又称伏琛撰《齐记》,并把《三齐记》引作《齐记》,《唐书·艺文志》和《通志·艺文略》都称晏谟撰《齐地记》;《齐乘》称伏琛撰《齐记》等。可以说众说纷纭,莫衷一是。晏谟为临淄人,晏婴之后,一般认为晏谟撰《齐记》比较可靠;伏琛为伏滔之后,安邱人,伏琛撰《齐地记》比较可靠。至于《三齐记》与《三齐略记》、《三齐记》与《齐记》是否同一书,因文献不足,至今无法确定,一般作为单书处理。

《今县释名》关于栖霞以及其他胶东地区县名的记载

《今县释名》是民国时期出版的一部地名学著作,也是一部历史地理学著作,成书于民国二十年(1931年)。该书对当时全国28个省1927个县的建制沿革进行了梳理,对县名由来进行了阐释。作者吕式斌(1883-1962),字允甫,山东省文登县(现为文登市)人,光绪二十一年(1895年)进士,官至工部主事,新中国成立后曾担任北京故宫博物院馆员、中央文史研究馆馆员。

在《今县释名》中,吕式斌对栖霞名字做了专门论述:“栖霞,刘豫置。东南有大方山,《三齐记》,山顶方平,东一峰特起,春日清明,云雾周护,起伏变幻,若海市然,栖霞之名盖以此。”在文中,吕式斌根据《三齐记》对大方山的记载,认为栖霞的名字就来自于方山的海市蜃楼,即栖霞八景中的“方山晚市”,因为霞光要想栖息,一定是在晚上。从《三齐记》对大方山的记载,于钦《齐乘》对“栖霞县本以山得名”的记载,栖霞之名来自方山应该是顺理成章的时情,因为在历史上,他在栖霞的名气最大,最符合栖霞这个名字的各个要素,因此更加可信。

方山风光

在《齐乘》中,于钦对栖霞县的解析为:“栖霞县,州南百五十四里。腄县地,旧为阳疃镇,亦伪齐所置。”刘豫(1073年-1146年),字彦游,景州阜城人(今属河北)。宋哲宗元符年间进士。宋徽宗时召拜殿中侍御史,多次上奏涉及礼制局的事务,引起宋徽宗的不满,被降职。1124年出任河北西路提刑;金军南下即弃官在仪征躲避,之后宋高宗起用其为济南府知府,金兵进攻济南时,刘豫杀害守将关胜降金。

济南黑虎泉

刘豫在历史上声名狼藉,不过宋代的进士,文化修养都是很渊博的,尤其他很懂得礼制。刘豫投敌求荣,建炎三年(1129)三月,兀术听说宋高宗已渡过长江,就派刘豫知东平府,任京东西、淮南等路安抚使,节制大名、开德府、濮、滨、博、棣、德、沧等州,儿子刘麟为济南知府,黄河以南,由刘豫统领。

宋 刘松年十八学士图卷建炎四年(1130)北京顺豫门长出瑞禾,济南渔民捕到鳝鱼,刘豫认为这是自己登帝位的符瑞,就派刘麟带重礼贿赂金左监军挞懒,请求封他为帝。七月二十七日,金派大同尹高庆裔、知制诰韩窻册封刘豫为皇帝,国号大齐,建都大名府。九月初九,刘豫即位为伪皇帝,大赦境内,遵用金的年号,称天会八年。刘豫当上了“齐帝”,代替金国管理黄河以南,长江以北的广大土地,上有金国的监视,下有民众的反抗,外有南宋的威胁,日子很是不好过,自然需要各种祥瑞加持来维护自己的统治,以让自己看起来正统。

1132年刘豫迁都至开封,他骄奢淫欲,挥霍无度,横征暴敛之余还大肆挖掘坟墓,非但掘开北宋诸先帝陵寝连一般民众的祖坟也不放过,引起南宋军民和伪齐统治下人民的极大愤慨。虽然刘豫屡次南攻南宋,但每次都出师不利,也难以镇压住黄河流域的抗金军民。1137年,金朝废刘豫为蜀王并且废除齐国,将刘豫一家迁至临潢府,1142年改封曹国公。宋史记载其绍兴十三年(1143年),金史则记载其皇统六年(1146年)10月18日(九月戊寅)去世。刘豫建立的齐国,被持正统史观者称为“伪齐”,一般人则称“刘齐”,存世共八年。

南宋《迎銮图》南宋官员迎接韦皇后从金国返回,以及宋徽宗、宋钦宗的尸骨

金天会九年(1131年),刘豫在胶东地区同时设置了三个县。据说这三个县都是在刘豫巡视胶东时,根据当地情况设置的。因为多年战乱,流民很多,为招集流亡者,使其回乡安心农耕,刘豫析黄县西南境和掖县东境,在罗峰镇建城,置招远县,属山东东路莱州。以“招携怀远”之意取名“招远县”。典故出自《论语》:“故远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之。”

招远大罗山

据《登州府志》《大清统一志》记载:“福山,在县西北五里,金刘豫登之,视为福山,遂以名县。”《福山县志》记载:“吾邑者,故两水镇也,以清洋、大沽得名。阜昌中,山东群盗起,负海险僻州县廖阔莫能制,东西往来劫掠,镇为之冲。刘豫行边,乃升宁海郡于东,置栖霞于西;登镇之西北小山,成为福地,遂立县其中曰福山,用塞群盗咽喉,百姓以安”。《今县释名》记载:“福山,汉腄县地。福山在县西北五里。刘豫为敌兵所追,避此山获免,叹曰:真福山也,因名山,并以名县。”

福山海滨

通过上面史料可以得知,金朝初年,因为战争,胶东地区盗匪猖獗,一片混乱。作为统领当地的齐帝刘豫不得不开始巡边解决问题,首先将流民安置到罗峰镇,建立招远县,以稳定当地社会治安。然后来到两水镇,因为这里有一座小山,地理位置非常重要,部队驻扎这里可以直接阻断了盗贼的通道,天下随之太平,因此刘豫认为这是一处福地,于是将这座山命名为福山,并以山名在这里设置福山县。

福山海滨

但是刘豫为什么设置栖霞这个名字没有解析,我们可以通过刘豫同时设置的其他两个县和他作为齐帝的身份进行分析。刘豫为了称帝,所以不断宣传祥瑞,这也是之前许多皇帝惯用的手段,像北京顺豫门长出瑞禾,济南渔民捕到鳝鱼,都能够成为他登帝位的重要符瑞。当了齐帝之后,为了表示自己的正统,自然也要不断宣传祥瑞、吉兆,为自己正名,像福山名字就是如此,那么栖霞的名字想必也有此意。

烟台芝罘岛阳主庙

宋徽宗瑞鹤图

刘豫来到胶东,除了安定地方局势,当地秦皇汉武巡游胶东地区祭祀八神,在蓬莱寻觅长生不老仙药自然也会对刘豫造成影响。上世纪五十年代,栖霞文史专家李元章来到方山调查这里的古迹,得知在建国之前,方山是蓬莱豪门望族借助山上古代的祭祀场所进行祈福的地方,而且这种祈福祭祀年代相当久远。刘豫在福山南行,来到当时蓬莱的阳疃镇,见到镇南面的方山,方山山上有祈福祭坛的信息肯定会传到他的耳朵里。作为胶东的历史名山,刘豫一定阅读过《三齐记》中关于这里方山晚市以及当地志书关于嵎夷、旸谷的记载,知道方山海市蜃楼的神奇和独特。“海市蜃楼”通常被认为是天降祥瑞,一种吉兆。在传说中,只有非常幸运的人才能看到海市蜃楼,因此被认为是神圣而神秘的经历,预示着好运的降临。

方山的祭坛

刘豫定然来到方山,见到山上祈福的祭坛,以他对礼仪的了解,想必他一定会辨别出这些祭祀天地日月的祭坛,知道这里是一处远古祈福祭祀的圣地。他一定站在方山之上,俯瞰全境,清晨朝阳初升,霞光万道,天下一片光明;傍晚红日西斜,山上云遮雾绕,各种琼楼玉宇浮现其中,各路神仙往来穿梭,天上人间,气象万千,这是何等的祥瑞。方山是霞光栖息的地方,霞光栖息的地方自然也是太阳栖息的地方。

太阳栖息的地方,不就是《山海经》中记载的东方汤谷羲和浴日的所在,以及《尚书·尧典》中羲仲寅宾出日、测定春分的嵎夷、旸谷吗?因此这里才会有祭祀天地日月的祭坛。旸谷,日出于谷而天下明,这对于刚刚建国不久的齐国绝对是一种难得的,要重点宣传的祥瑞。为了表明自己的正统,延续旸谷的传奇,刘豫就在方山附近设置一个新县,并以方山晚市这种奇观命名这个新县为“栖霞”。当然,可能因为刘豫在历史上声名狼藉,所以在修志书时,大家都有意避开刘豫的记载,使得后来栖霞这个名字一直众说纷纭,莫衷一是。

旸谷日出

栖霞作为旸谷所在地的说法在当地代代流传,明嘉靖三十七年(1558年),时任栖霞知县李揆在县署内仪门东侧,修建“寅宾馆”,纪念“寅宾出日”这一经典事迹。明万历六年(1578年)鲍霖任知县期间,栖霞城垣形成规模,增设四门,依次为寅宾门、环翠门、迎恩门、迎仙门,每一门聚焦县城不同方向的一个掌故,东门取名“寅宾”,呼应羲仲在嵎夷旸谷“寅宾出日”的典故。

县志《岠嵎山记》记载:“及读郡邑志,其地即古所谓岠嵎。按岠嵎书名嵎夷,史名郁夷,或名禺铁,要之其地。”康熙四十六年(1707年),栖霞知县郑占春在《增补县志序》中写道:“栖霞辟邑也,岠嵎山为帝尧寅宾出日之处,戛戛乎名区也。”意思是说,栖霞是一个偏僻县城,域内的岠嵎山是帝尧时期寅宾出日,平秩东作,确定春分之处,是一个非常有名的地方。可见自古以来栖霞人就将自己看做是嵎夷旸谷所在地,是帝尧时羲仲寅宾出日,平秩东作,确定春分的地方。

方山风光

通过对各种史料的梳理和分析,可以知道,早在西晋时期,方山的海市蜃楼就已经名传天下,是一种吉兆,天降祥瑞。刘豫巡边,自然要寻找祥瑞,维护自己的统治,定然会被方山的神奇所吸引。他来到这里,见到山上祭祀天地日月的祭坛,认为这里是羲仲寅宾出日、测定春分的嵎夷、旸谷。旸谷,日出于谷而天下明,这对于刘豫这位齐帝是一种难的的祥瑞。刘豫认为霞光栖息在方山之上,最终形成“方山晚市”这种奇观,这种祥瑞要重点宣传,为此刘豫在方山附近设置一个新县,并用这种奇观命名这个新县为“栖霞”。