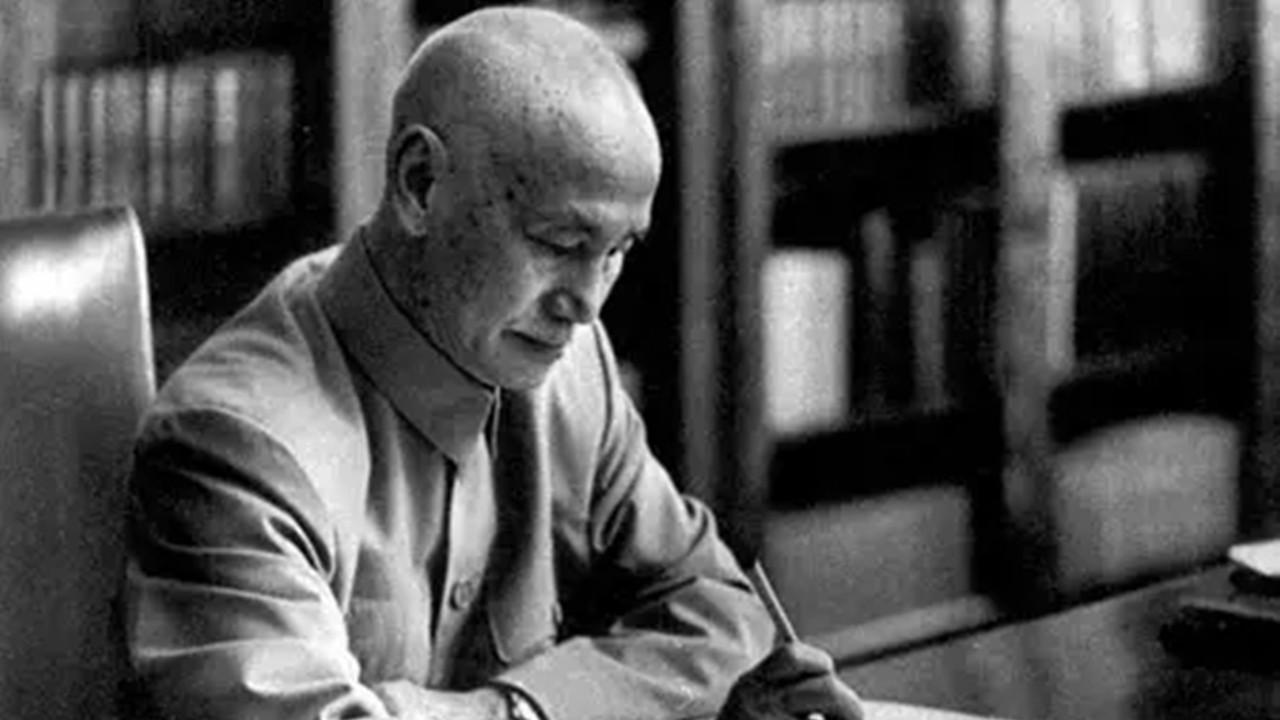

1949年5月,上海解放阅兵仪式的主席台上,一位戴着圆脸浓须、目光炯炯的中年人站在陈毅与粟裕中间。

当天的《解放日报》称他为“华东解放的定海神针”,但后世却鲜少提及他的名字。

他是饶漱石——一个入党比林彪早、曾让刘少奇当部下的“无冕元帅”,却在历史长河中渐被遗忘。

为何这位资历非常过硬、被毛泽东称为“优秀青年革命家”的人物,能成为风光无限的“华东王”?又是什么让他在权力巅峰突然坠落?

1927年上海工人武装起义时,24岁的饶漱石已是起义委员会执行委员,与周恩来、赵世炎并肩作战。

当粟裕还在叶挺独立团当班长时,他已在赣东北与方志敏创建根据地,甚至一度担任刘少奇的上级。

1930年东北被捕期间,他在狱中组建团支部,面对严刑拷打未泄露半点机密,这份钢铁意志连对手都叹服。

这种资历在党内极为罕见:他比陈毅早两年入党,比粟裕早六年参加革命。

1941年皖南事变中,项英遇害后,是他与叶挺力挽狂澜,带领新四军残部突围,毛泽东为此特批“饶漱石同志可代行政委职权”。正是这种“救火队长”的特质,让他在重建后的新四军迅速崛起为实际领导者。

1947年孟良崮战役期间,华东野战军面临最严峻考验:前线弹药告急,后方粮仓见底。

饶漱石发动“扁担运动”,组织百万民工用15万条扁担、3万辆独轮车,穿越国民党封锁线运送物资。

他独创的“分段运输法”,将山东的小麦分成30斤小袋,民工每人背两袋日行百里,硬是在山区织成一条“移动粮道”。

他不仅是后勤专家,更是战略高手。1948年济南战役,他提出“攻城打援并举”,以14万兵力牵制徐州17万国军,许世友率部破城后感叹:“没有饶政委的全局调度,济南城至少要打三个月!”

这种军政兼修的能力,让毛泽东在1945年七大上力排众议,将他列入44人中央委员名单。

1922年考入上海大学时,饶漱石就展现出过人天赋。

这所被誉为“文有上大,武有黄埔”的学府,培养出瞿秋白、蔡和森等领袖。他在这里系统学习马列主义,更练就流利英语,这为他日后开展国际统战埋下伏笔。

1943年“黄花塘事件”成为转折点。因与陈毅矛盾激化,饶漱石借整风运动之机暂离军部,却在陈毅提议撤销其政委职务时闪电反击,向中央控告对方“夺权”,最终迫使陈毅调离新四军。

此事虽显权谋,却反映出他深谙党内政治规则——既要能力服众,更需手腕制衡。

1935年赴苏联期间,饶漱石以流利英语打动加拿大医疗队,促成白求恩赴华支援。

他更在欧美募集200万美元抗战物资,被共产国际誉为“中国最出色的国际活动家”。

这种开阔视野,让他在解放战争中大胆启用投诚的国军技术兵种,淮海战役期间华野炮兵团三分之一军官出自改造的国民党炮兵。

1953年的饶漱石,身兼华东局书记、上海市委书记、中央组织部部长三职,地位显赫。

若未卷入“高饶事件”,以其红军时期军政委资历、抗战时期统帅30万新四军的战功,55年授衔时极可能位列元帅。陈毅曾坦言:“华东打仗靠粟裕,掌舵靠漱石”。

然而历史没有如果。这位睡硬板床、穿补丁衣的“苦行僧”,最终因权力欲望膨胀走向歧途。

但纵观其前半生,从上海弄堂走出的书生到统兵百万的华东王,他的崛起密码始终清晰——超凡的军政才能、深厚的资历沉淀、以及对时代脉搏的精准把握。

《中共党史人物传》(中共党史出版社)《粟裕战争回忆录》(解放军出版社)《新四军战史》(军事科学出版社)《华东解放战争纪实》(人民出版社)《饶漱石与华中根据地》(江苏人民出版社)《中国人民解放军高级将领传》(军事科学出版社)《毛泽东年谱》(中央文献出版社)《邓小平文选》(人民出版社)