近日,上海华略智库专家李锋博士因游泳溺水离世的消息震动学术界。这位曾参与上海自贸区建设、主笔多项国家级课题的经济学者,生命定格在年富力强的48岁。当我们在讣告评论区看到其师友“天妒英才”“痛失栋梁”的留言时,当网上不少人建议对专家学者加强保护时,这场意外,早已超越个体悲剧的范畴。该事件提醒我们每一个奋斗者,人生必修课,我们还要补上的有很多很多。(源自极目新闻、红星新闻等媒体)

李锋博士的履历堪称精英模板:从河南光山走出的寒门学子,到上海市政府核心智囊,再到智库合伙人。他像一台精密仪器般高效运转:主持重大课题、斩获省部级奖项、收获国家级批示……但当意外猝然降临,所有光环都成了悼词里的过去式。

这让人想起某位企业家在ICU病床上的顿悟:“我用健康换财富,现在却要用财富换健康,但两者根本无法等价交换。”我们总以为“拼命”是成功者的标配,却忘了生命才是所有成就前的那个“1”——没有它,再多辉煌都只是“0”。

老祖宗有很多教诲。如“君子不立于危墙之下”,如“留得青山在,不怕没柴烧”,这些古人的智慧,无一不在提醒我们远离危险,珍惜生命,重视健康。

翻看李锋博士的学术足迹,会发现一个持续突破的“破圈者”:从经济学博士到自贸区政策智囊,从政府研究室到民间智库转型。他去世前仍在主持“改革创新研究院”,就连讣告评论区里,同行们最怀念的也是他“深夜讨论政策时眼里的光”。

这让人想起敦煌莫高窟的壁画修复师:每天用数小时处理0.1平方厘米的剥落,却用数十年拼接出千年文明的光彩。真正的终身学习从来不是证书堆叠,而是像李锋博士这样,始终保持对已知领域的热忱。

在媒体采访中,家属始终不愿详谈事故细节。但“春节休假期间”“游泳溺水”这两个关键词,却让无数职场人鼻头一酸——那个总是缺席家长会的父亲,那个总说“等项目结束就休假”的丈夫,是否也曾在某个深夜对家人心怀愧疚?

某高校曾做过一项“临终者最后悔的事”调查,排名第一的答案是“没有好好陪伴家人”。当我们赞叹李锋博士书房里成摞的获奖证书时,或许更该看看那张永远空置的团圆饭桌。就像《寻梦环游记》的隐喻:真正的死亡不是呼吸停止,而是被所爱之人遗忘。

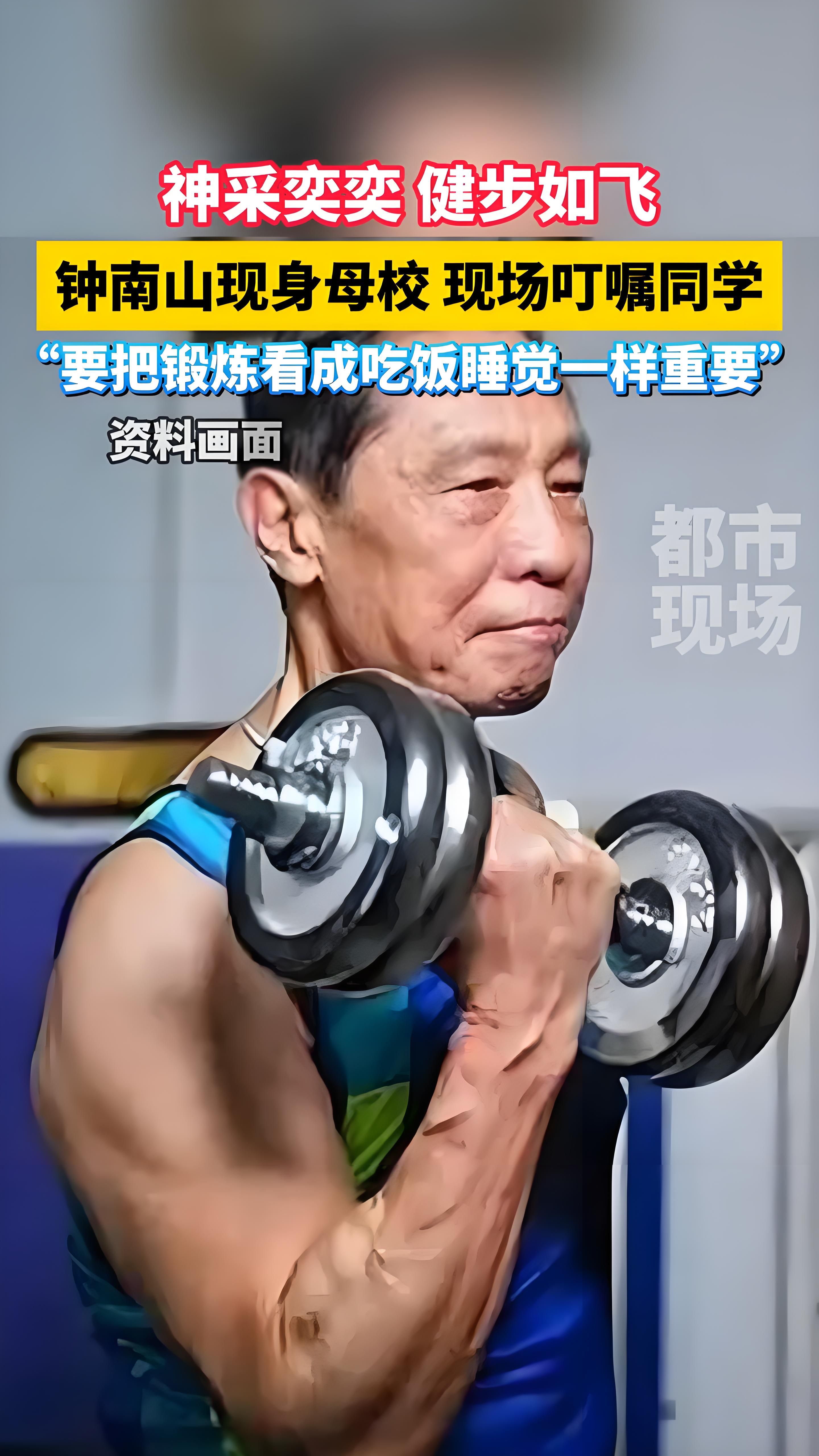

网传李锋博士的微信签名是“做时代的解题人”,这何尝不是当代知识分子的集体画像?但当我们用“996”“007”的作息,攻克一个个课题时,是否也正在被课题反噬?某位院士曾在采访中透露保持活力的秘诀:“把锻炼看成吃饭睡觉一样重要。”这或许正是最残酷的对比:有人把运动当作续航天梯,有人却在运动中永别世界。

管理学家彼得·德鲁克说过:“效率是把事情做对,效能是做对的事情。”李锋博士的悲剧提醒我们:真正的智者,既要懂得全速前进,更要学会在风浪前调转船头。就像冲浪高手都深谙的道理,越大的浪头,越需要提前判断何时潜入水下躲避。

文末总结

生命从来不是待解的方程式,而是正在书写的叙事诗。愿我们每一位奋斗者能像李锋般以知识照亮时代,更懂得在长跑中为灵魂留扇透气的窗。毕竟,比“活成标杆”更重要的,是“好好活着”;比“功成名就”更珍贵的,是归家时那盏永远亮着的灯,那个惊喜迎出来的亲人。

斯人已逝,唯留叹息,谨以此文以记之。

(图源网络,图文不相关,侵联删)