明代官僚体系以“官少吏多”为显著特征,正式品官不过四万余人,而各类吏胥、皂隶等非正式行政人员数量高达百万之众。这些基层办事人员虽无正式品级,却是国家机器运转的实际操盘者。一个机构行政效率的高低,往往取决于吏胥。本文将探讨明代吏胥与皂隶的职能分类、权力运作及其对帝国治理的双刃剑作用。

1. 吏胥的分类与职责

明代吏胥分为“正役”与“杂役”两大体系:

正役吏胥:包括六部、地方衙门的书吏(如户房书算、刑房书吏)、库子、仓夫等,负责文书起草、赋税核算、档案管理等核心事务。

杂役吏胥:如门子、驿丞、巡栏等,承担传达、接待、治安等辅助职能。

据《大明会典·吏部》统计,万历年间全国州县衙门平均配置吏胥3050人,而江南赋税重地如苏州府,吏员可达百人以上。

2. 吏胥的选拔与晋升

选拔机制:吏胥主要通过“役满充吏”(民间轮流服役)和“考试充吏”两种途径。嘉靖后推行“纳银充吏”,富户可通过捐纳获得吏职。

晋升限制:明初规定吏胥不得参加科举,亦不可升任正官。但实际操作中,吏胥常通过贿赂、攀附官员突破限制。如成化年间,浙江书吏周斌因协助巡抚治理钱粮有功,破例授九品巡检。

3. 吏胥的实际权力

吏胥虽地位低下,却掌握行政实操的关键环节:

文书操控:户房书吏可通过“飞洒”(将赋税转嫁贫户)、“诡寄”(隐瞒地主田产)等手段左右赋税征收。

司法舞弊:刑房书吏篡改案卷、勒索讼费,致“民间谚云:衙门六扇开,有理无钱莫进来”。

信息垄断:中央部院吏胥常扣留公文,借机索贿。万历二十三年(1595年),户部吏员截留山东灾免奏疏,导致灾区未能及时免税,激起民变。

王天有尖锐指出:“明代吏胥之弊,非制度缺失,而在制度执行之扭曲。”

二、皂隶:暴力机器的末端执行者1. 皂隶的类别与职能

皂隶是州县衙门的武力执行群体,主要分为四类:

皂隶:负责站堂、行刑,常着黑色制服,故称“皂”。

快手:缉捕盗贼,维持治安,相当于现代警察。

民壮:由民间征调的武装力量,协助防御城池。

禁子:管理监狱,看守囚犯。

据《宛署杂记》记载,万历年间北京大兴县有皂隶48人、快手30人、民壮120人,占全县公职人员的70%。

2. 皂隶的生存状态

经济困境:皂隶法定年薪仅银6两(约合米6石),不足维持生计,迫使多数人靠勒索百姓为生。

身份污名:皂隶被列入“贱籍”,子孙三代不得科举。嘉靖《漳州府志》载:“皂隶见官长,必跪禀事,虽年老不得免。”

暴力滥用:成化年间,南直隶皂隶张横以缉盗为名,私设刑堂,虐杀无辜商贩十余人,案发后仅判杖刑,折射司法腐败。

三、制度异化:吏胥权力的膨胀与失控1. 明代中后期的权力嬗变

行政外包化:正德以后,官员多“垂拱而治”,将赋税、司法等实务委于吏胥。嘉靖首辅张璁叹曰:“今之为县令者,仰恃吏胥如神明。”

利益集团化:吏胥通过师徒传承、同乡纽带形成地方势力。万历《杭州府志》揭露,钱塘县户房书吏世代把持田册,号称“铁册房”。

腐败制度化:下级衙门需向中央部院吏胥缴纳“部费”才能办结公务。天启年间,工部营造司吏员收受“画押银”已成明规则。

2. 社会矛盾的激化

赋税转嫁:吏胥与乡绅勾结,将税负转嫁贫民。崇祯元年(1628年),陕西饥民王二起义的直接原因,即为吏胥催征“辽饷”逼死农户。

司法不公:吏胥操纵诉讼,致“小民冤不得伸,豪强罪不可罚”。万历四十四年(1616年),苏州民变“打杀校尉”事件,根源在于皂隶欺压织工。

行政瘫痪:崇祯末年,吏胥大量逃亡,导致赋税册籍散佚,朝廷“不知天下钱粮几何,兵员几何”。

1. 制度设计的结构性矛盾

明代试图以“低薪防贪”“贱籍限权”约束吏胥,却忽视行政实操需求,迫使吏胥通过非法手段谋生。这种“既要马儿跑,又要马儿不吃草”的制度,注定走向异化。

2. 官、吏对立的治理困局

官员受儒家教育,多“重道德轻实务”;吏胥精通行政技术,却无道德约束。二者的割裂导致“官不知吏所为,吏不服官所管”。王天有总结:“明代吏治之坏,非独吏胥之过,实乃整个官僚体系脱节所致。”

3. 历史镜鉴

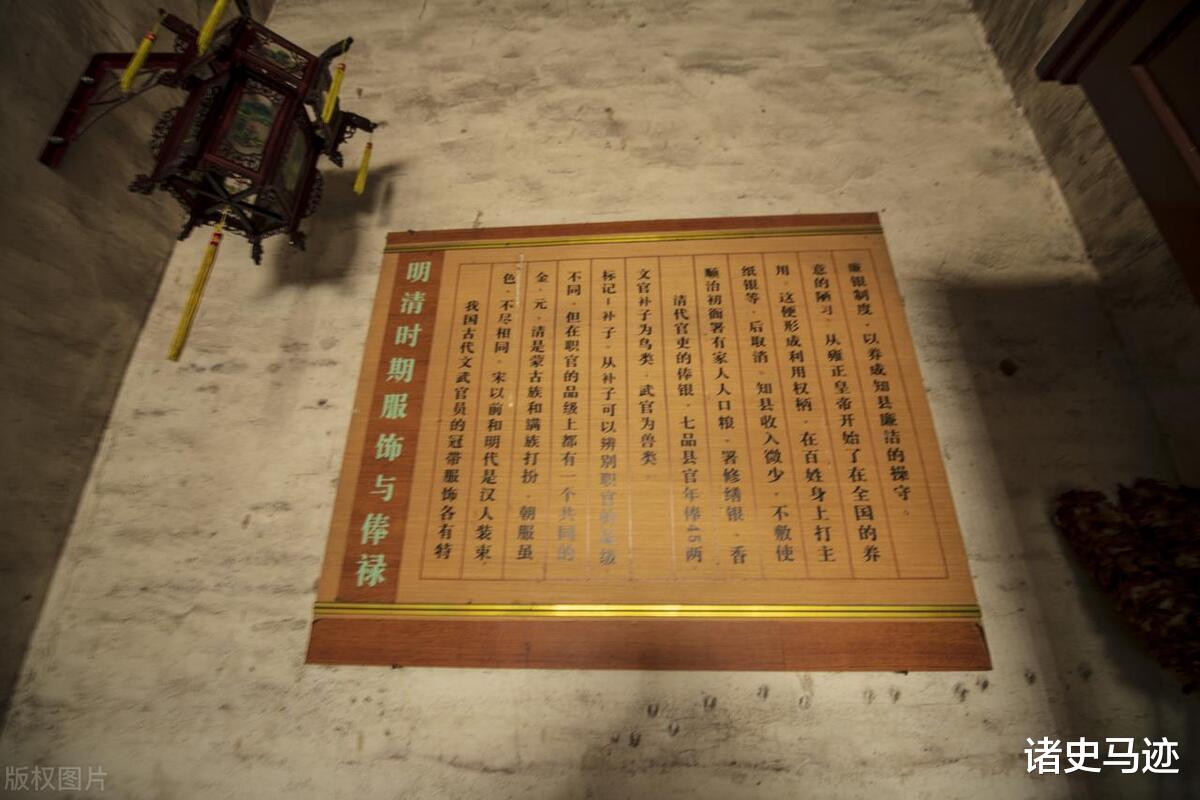

清代继承明代吏胥制度而加以改良:雍正推行“养廉银”,提高吏胥待遇;设置“幕友”监督吏务。这些措施虽未根治积弊,却为近代公务员制度提供了本土经验。

吏胥与皂隶如同明代国家机器的“毛细血管”,其健康与否直接关系帝国生命。明代在基层治理上既展现出“以贱治民”的政治智慧,也暴露出制度性与人性的深刻冲突。今日观之,其教训仍具警示意义:缺乏合理待遇与权力监督的基层执行者,终将成为体系崩解的催化剂。

参考文献

1. 王天有:《明代国家机构研究》,北京大学出版社,1992年。

2. 张廷玉等:《明史·职官志》,中华书局,1974年。

3. 申时行等:《大明会典·吏部》,中华书局,1989年影印本。

4. 沈榜:《宛署杂记》,北京古籍出版社,1980年。

5. 黄仁宇:《十六世纪明代中国之财政与税收》,三联书店,2001年。

6. 柏桦:《明代州县政治体制研究》,中国社会科学出版社,2003年。

7. 吴晗:《朱元璋传》,三联书店,1965年。

8. 方志远:《明代国家权力结构及运行机制》,科学出版社,2008年。