廖仲恺的留学初志与何香凝的支持

1901年,廖仲恺从香港皇仁书院毕业后,立志追寻更广阔的学问天地,计划赴日本留学深造。然而,家境已大不如前的廖家,已难以负担这笔庞大的费用。就在他为此感到踌躇不定之时,他的妻子何香凝站了出来,用实际行动支持丈夫的梦想。

何家虽出身富裕,但随着家业的分散和时代的动荡,经济状况也开始有些捉襟见肘。更为困难的是,当何香凝将这个决定告知母亲和亲友时,几乎所有人都持反对意见。

“我们家的日子本来就过得紧巴巴,哪里还有闲钱送他去外国念书?”母亲严厉地说,“再说了,仲恺的年纪已经不小了,出去一去几年,家里怎么办?”其他亲友也纷纷劝她不要逞强,把这个“天方夜谭”般的计划放弃。面对家人的质疑和反对,何香凝并没有退缩,她耐心地一遍又一遍劝说母亲。

在说服家人无果后,何香凝独自作出了一个大胆的决定。她开始悄悄盘点自己的嫁妆和家中仅存的财物,清点出那些可以变卖换取学费的物件。当时,她的嫁妆中有一枚珍贵的翡翠手镯,乃家族传承之物,是何家最珍贵的资产之一。

有了这些变卖所得的资金,廖仲恺赴日的留学费用终于有了着落。为了凑够剩余的钱,何香凝甚至动员了亲戚朋友,四处奔走,苦口婆心地请求帮助。有些亲戚碍于情面,勉强答应借一些钱,但也有人冷嘲热讽。

东渡扶桑,留学生涯的起航

1903年初,廖仲恺带着从何香凝手中接过的学费,登上前往日本的船只。船只离岸后,他的身影渐渐消失在视野中,留在香港的何香凝并没有停下脚步。她需要处理剩余的杂务,为未来做更周全的打算。家里的杂物被一件件清理,该卖的卖,该送的送,为廖仲恺腾出更多的余力。她甚至向亲戚清点还欠下的借款,务必让廖仲恺没有后顾之忧。

在两个多月的时间里,何香凝除了忙碌于家务,还抽空开始整理自己计划去日本的行装。她早已下定决心,不管多难,都要追随丈夫的步伐。她把家里几乎所有可以出售的物品处理干净,将一些不可变卖的东西寄托给信任的亲友。她同时筹划旅途所需的费用,确保能够应付一路的开销。

几个月后,何香凝终于启程,奔赴东京。到达日本后,她迅速安顿好自己,同时联系上了廖仲恺。他们在东京的生活并不富裕,两人各自忙碌着自己的学习和工作。廖仲恺专注于学业,而何香凝则投入到了她的学习之中。

在东京,何香凝进入了女子师范学校进行学习。她努力适应日本的教学方式,逐渐掌握了系统的知识。在完成了女子师范学校的课程后,她又继续深造,进入了目白女子大学。目白女子大学的课程更为丰富和专业,何香凝在这里学到了更多关于女性教育的理论和实践方法。

除了这些学术方面的课程,何香凝还对绘画产生了浓厚的兴趣。她在东京本乡美术学校开始了绘画学习,并师从于日本著名画家田中赖璋。在田中的指导下,何香凝学习了日本传统绘画的技巧,同时也接触到了一些西方艺术的基本理念。田中赖璋的教学风格严谨,何香凝在课堂上认真临摹和练习,技术逐渐娴熟。课后,她还常常利用闲暇时间观摩东京的艺术展览,进一步丰富自己的艺术修养。

革命火种的点燃

在东京的学习过程中,何香凝逐渐接触到许多来自中国的进步青年和革命人士。这些人中,有为了民族振兴而不懈努力的孙中山,有激昂慷慨、投身革命事业的赵声,也有以“巾帼不让须眉”之姿活跃在革命舞台上的秋瑾。

她频繁参与这些青年之间的交流和活动,中山时常向她介绍同盟会的革命纲领,提到民族独立、民主自由的重要性,这让她对革命有了更深的理解。

1905年,中国同盟会在东京成立。何香凝积极参与了同盟会的筹备和成立工作。她与众多志同道合的青年一起,投入了大量时间和精力,为组织的运作出谋划策。在同盟会成立当天,孙中山主持了庄重而简朴的加盟仪式。她成为了同盟会最早的一批会员之一,也是其中为数不多的女性之一。

与此同时,廖仲恺正在东京为学业奔忙。何香凝在与丈夫的交流中,向他详细介绍了同盟会的宗旨和目标,并分享自己加入后的感受和见闻。她鼓励他一同加入,为中国的民族复兴贡献力量。经过她的劝说和安排,廖仲恺最终于同年正式成为同盟会的一员。

风雨兼程的革命岁月

1921年,孙中山在广州就任非常大总统,廖仲恺被任命为财政部次长。这一重要的角色也使他成为军阀和政敌的重点针对对象。在紧张复杂的政治环境中,他的每一个决策都受到严格审视,一些人甚至将他视为革命派的代言人,试图通过他打击整个革命阵营。

1922年,广东军阀陈炯明公开反叛孙中山,发动武装叛乱,廖仲恺因拒绝与陈炯明妥协而被扣押。在陈炯明的控制下,他被押往广州石井兵工厂,处境十分危险。消息传到何香凝耳中后,她立刻开始想方设法营救丈夫。

为了争取与陈炯明的直接对话,何香凝四处寻找能够引荐的人,并说服老朋友龙荣轩协助自己前往会见陈炯明。在筹备过程中,她不仅要面对复杂的政治局势,还要克服自然环境的恶劣。在前往陈炯明驻地的路上,一场暴雨让她满身泥水,但她丝毫没有停下脚步。到达陈炯明的会议室后,她没有任何迟疑,直接进入谈判。

何香凝面对陈炯明,以冷静而坚毅的态度向他陈述释放廖仲恺的重要性。她列举了多方面的理由,既有关于革命道义的陈述,也有对未来局势可能发展的分析。这一场谈判持续了许久,过程中争执不断。陈炯明一度坚持自己的立场,拒绝释放廖仲恺,而何香凝则寸步不让。

最终,在她一番极力争取后,陈炯明同意释放廖仲恺。此时,廖仲恺已经在狱中被囚禁了62天,身体和精神都受到了巨大的折磨。获释后,何香凝亲自陪同丈夫离开广州,直接前往香港避难。

三年后,廖仲恺在革命事业中被暗杀。何香凝听闻这一噩耗时,悲痛万分,她将三年前的营救形容为“抢回了三年的命”。

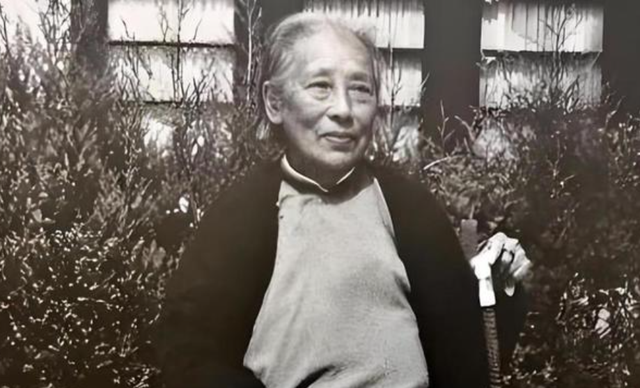

何香凝的晚年岁月和不朽遗愿

何香凝在失去廖仲恺后,肩负起革命事业的重任,在政治舞台上继续发挥着重要作用。她在抗战时期和新中国成立后,以坚定的革命信念和丰富的经验,投身于建设新中国的各项事业中。1945年抗日战争胜利后,她明确反对国民党的内战政策和独裁统治,积极参与到民主运动中,为新中国的建立贡献了重要力量。

解放后,何香凝将主要精力投向国家的侨务工作。在政策制定和落实中,她始终站在桥梁的角色上,为华侨的权益奔走协调。她不仅推动了侨务政策的完善,还多次主持侨界代表会议,鼓励华侨为国家的经济和社会建设出力。

进入晚年,尽管身体逐渐衰弱,何香凝依然对国家大事保持关注。1972年,她已经95岁高龄,因病长期住在北京医院。期间,周恩来总理曾多次前来探望,并与她就国家建设和历史问题进行深入交流。周恩来尊重她的意见,认真听取她对一些重大政策的看法。

在生命的最后阶段,何香凝对自己的身后事作出了明确安排。她始终记得与廖仲恺生前的约定,希望与丈夫合葬在一起。她坚持要求不火化,遵照夫妻“生则同衾,死则同穴”的誓言。她将这一愿望告诉了周恩来,周恩来明确表态,会尊重她的意愿并安排妥当。

1972年9月1日,何香凝在北京医院去世,享年95岁。这位中国近代史上的杰出女性,以坚韧和信仰书写了自己的一生。几天后,9月5日,北京各界为她举行了隆重的追悼大会。追悼大会庄严肃穆,由朱德主持,宋庆龄致悼词。悼词中回顾了她为国家和革命事业所作出的贡献,表达了对她逝世的沉痛哀悼。在这一天,北京城的天安门广场、新华门、外交部等地都下半旗致哀,以表达全国人民对她的深切怀念。

9月6日上午,何香凝的灵柩被送往南京中山陵园廖仲恺墓地。葬礼现场庄严肃穆,仪式安排得格外细致。许多革命同志和各界人士前来送别,表达他们对这位为民族独立、人民解放和国家建设奉献一生的女性的敬意。在廖仲恺的墓旁,工作人员精心安排,将何香凝安葬,与她的丈夫合墓长眠。

参考资料:[1]周兴樑.何香凝的绘画艺术与革命生涯[J].文史哲,2004(2):86-91