声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生。

有时候,命运转向的那个瞬间,连一杯水都喝不过一口。你以为是普通的头痛,结果转眼命就没了。

不是天灾,也不是稀罕病,而是一个你每天都有可能碰到的“隐形杀手”。

年轻、健康、不抽烟、不喝酒,平时连感冒都少得可怜,怎么会突然就死了?更离谱的是,她死得太快了,从走进医院到心跳停止,不到一小时。

医生拼尽全力,也只换来一句“无能为力”。

一条命没了。

关键是,罪魁祸首既不是脑出血,也不是脑瘤,而是个你可能根本没放在心上的“老熟人”——静脉血栓。

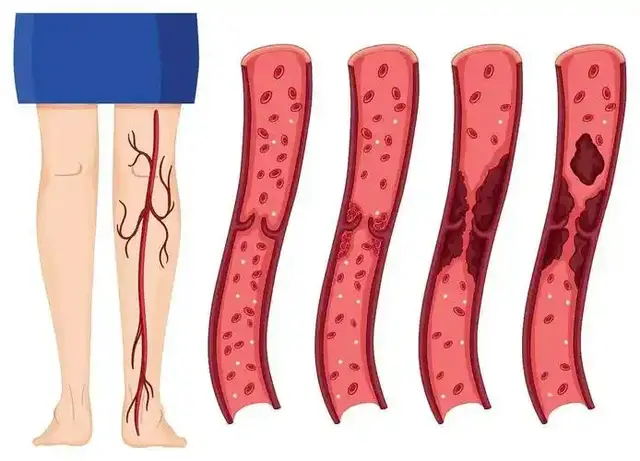

很多人听到“血栓”,第一反应是老年人、坐轮椅的、躺病床的,和23岁的年轻女生八竿子打不着。但你想都想不到,她的血栓,根本不是“老年标配”,而是从脚底悄悄爬上来,最后堵进了肺动脉。

她死于肺栓塞,一种比心梗还要来得快、发病更隐蔽的致命病。

这不是个例,而是个越来越频发的现实。

我们都低估了“静脉血栓”的杀伤力

静脉血栓,说白了就是血液不流动了,像下水道堵住了一样,时间一长,血液就像豆腐脑一样凝在血管里。血栓一旦脱落,就像一颗子弹一样,顺着血流冲进肺部,立刻造成肺动脉堵塞。

这时候,心脏等于是对着一堵墙在拼命跳,跳着跳着就停了。

肺栓塞最要命的一点,是它几乎不打招呼。

没有胸口剧痛、没有大出血,可能就是一阵呼吸不顺、一个头晕、一次虚脱,人就倒下去了。

更荒唐的是,很多人一开始根本没想过是血栓,尤其是年轻人。

因为我们从小被教育“年轻就是资本”“多坐少动没事”“熬夜不会死人”,但真相是:血栓不认人,认的是生活方式。

这个23岁的女生,长时间坐办公室,久坐10小时以上,平时不运动,月经期间还吃止痛药,一次都没想过,这样的日子,每天都在“养血栓”。

头痛不是头的问题,是血栓在“打前哨”

当她走进急诊,说自己头痛、胸闷时,值班医生第一时间以为她是偏头痛或者焦虑症。

结果不到一小时,突然心跳骤停,抢救室里一片混乱。做胸部增强CT后才发现,双肺动脉主干和分支全是堵死的血栓。

此时再想溶栓、再想抢救,一切都晚了。

为什么她的第一个症状是头痛?这是个很容易被忽略的医学陷阱。肺栓塞早期,不一定表现为呼吸困难或者胸痛,有些人在血氧下降时表现为脑缺氧,从而出现头痛、昏昏沉沉的反应。

这类“假头痛”极具迷惑性,让人误以为是神经性头痛、睡眠不足、压力太大。

这也是为什么医生在事后气得直跺脚:如果早一点想到做一个D-二聚体检测(一个筛查血栓的血液指标),如果早一点给她打一针低分子肝素,可能,人就救回来了。

年轻人不是不会得血栓,而是得病方式不一样

传统意义上,血栓是“老年病”,但现在的年轻人,正在用自己的生活方式把血栓“养大”。

久坐、熬夜、节食、口服避孕药、吸烟、脱水、熬夜打游戏,这些看起来无害的习惯,其实都在悄悄增加血液的黏稠度。

血液一旦粘稠,就像水泥加了沙子,越来越稠,流得越来越慢,最后干脆堵住。

而且你可能没意识到,一次长途旅行、一次卧床感冒、一次骨折打石膏,甚至一次大姨妈期间的止疼药滥用,都可能触发血栓形成。

哪怕你只有二十多岁,也可能在某个不起眼的瞬间,“踩雷”。

真正的问题不在于年龄,而在于血液的流动性被你自己“关了阀门”。

血栓这个“沉默杀手”,为什么总是被误诊?

因为它太会“伪装”了。

血栓可以表现为头痛、胸闷、气短、心悸、腿肿、乏力……这些症状都太普通了,和感冒、焦虑、过劳都能扯上关系,医生稍不留神就可能误判。

而且肺栓塞的检查手段不算便宜,一次增强CT几百块,一个D-二聚体也要几十块。有些医院甚至没有条件做快速筛查。

更别说普通人根本不会想到,头痛可能是肺动脉被堵了。

这种病的可怕之处不是它难治,而是你压根没把它当回事。

“防血栓”,靠的不是吃药,而是动脑子

你不需要每天吃阿司匹林,不需要天天穿压力袜,更不需要每次头痛都去做CT。

你需要的是对血栓的敏感度。

坐高铁超过4小时、长时间打游戏、熬夜写代码、月经期间腹痛厉害又不动弹,这些时候你就得提高警惕。

哪怕只是起身走一走、喝点水、活动脚踝,都可能改变结局。

有些医院给术后病人打“低分子肝素”防血栓,其实你不生病也可以“自我干预”——不是用药,而是养成让血液流动起来的习惯。

血液最怕的不是堵,而是“摊着不动”。

别再相信“年轻就是免疫”的神话

这场悲剧的背后,是我们对健康的误解。

我们太容易把“年轻”当成护身符,却忘了,现代生活方式早就把这个护身符打了无数个窟窿。

你熬的夜、坐的工位、吃的外卖、喝的奶茶、憋的尿、拖的病,其实每一样都在让你的血液变成“暗流”。

血栓不是老年人专属,它是每一个现代人的“潜在对手”。

头痛不是小事,尤其是“莫名其妙”的那种

如果你头痛来得很突兀,没有外伤、没有用脑过度、没有明显诱因,还伴随胸闷、气短、腿肿、心慌或者低热,请务必告诉医生这些细节。

哪怕只是做个基础的D-二聚体血检,也可能救你一命。

更重要的是,不要把任何突发性不适当作“累的”“熬夜的”“吃饭晚了”。

身体的报警系统不会无缘无故响起,尤其是在你最不以为意的时候。

我们身边,其实到处是“血栓高危现场”

你看地铁上的白领、工位前的程序员、产后卧床的新手妈妈、打石膏的学生、甚至坐月子的老人……这些人每天都在“养血栓”。

而我们却习惯性地一笑了之。

血栓不是偶然,它是“生活习惯的后果”。

它不挑人,但特别爱找那些“久坐、不动、脱水、熬夜、压力大”的人。

真正的健康观,不是等生病后才开始警觉

很多人直到家里有人突然离世,才开始查资料、看病理、问医生。但那个时候,已经晚了。

我们需要的是在还没出事前,就把这些危险因素一点点从生活中剔除。

喝水不是“解渴”,是润滑血液;起身活动不是“放松”,是让下肢血流动起来;不熬夜不是保养皮肤,而是为了不让血液在凌晨三点“变稠”。

这些看起来不起眼的小动作,可能才是真正的救命稻草。

结语:每一个“来不及”,背后都是“没想到”

23岁的生命戛然而止,不是因为她不够坚强,而是我们对血栓的认知,还停留在“老年病”的层面。

而事实是,她的死,不是偶然,而是必然。

希望你读完这篇文章后,至少能在下次头痛的时候,不再随便扛;在坐车时,记得活动一下双腿;在久坐写方案时,提醒自己喝口水。

这些不起眼的小动作,可能就是你和血栓之间的分界线。

生命不是不堪一击,但你得先学会,别给血栓“机会”。

参考文献:

[1]刘晓晖,郭晓红,李建伟.肺血栓栓塞症的早期识别与诊治策略[J].中华内科杂志,2023,62(3):193-198.

[2]王晓芳,卢文静.静脉血栓栓塞症的临床特点与诊疗进展[J].中华急诊医学杂志,2022,31(6):721-725.

[3]中国国家卫生健康委员会.静脉血栓栓塞症防治指南(2021年版)[S].北京:人民卫生出版社,2021.

从开始到现在

没事动动脚踝,喝点水