辛弃疾,这位南宋词坛的豪放派巨匠,才华横溢,文韬武略皆备。

然而,这样一位能文能武的全才,却为何在南宋朝廷中始终未能得到重用?令人意想不到的是,这背后的原因竟与他的杀伐之气密不可分。

传言他杀人如泥沙,手段之狠辣令朝中大臣心生畏惧。如此一位铁血将领,为何反而成为了朝廷的忌惮对象?在这个以文治天下的王朝,他的勇武究竟是如何成为了他的绊脚石?

公元1140年,辛弃疾出生在山东济南的一个富庶家庭。然而,他的童年并不平静。北宋的覆灭、金兵的南侵,这些国家的巨变如同涟漪般扩散到每个家庭。

辛弃疾幼年便失去双亲,由祖父抚养长大。祖父将他托付给诗人刘瞻教导,在这里,他结识了终生好友党怀英。这段经历为辛弃疾日后的文学创作奠定了基础,也让他深刻体会到家国之痛。

刘瞻的教导为辛弃疾打下了深厚的文学功底,但他心中燃烧的却是另一种火焰。每当他想起父母惨死于金兵之手,想起靖康之耻,他的心中就涌起一股强烈的复仇欲望。

他暗暗发誓,要成为一名举世闻名的武将,驱逐金人,收复失地。这种志向不仅仅是个人的抱负,更是整个时代的呼声,反映了当时许多知识分子的心声。

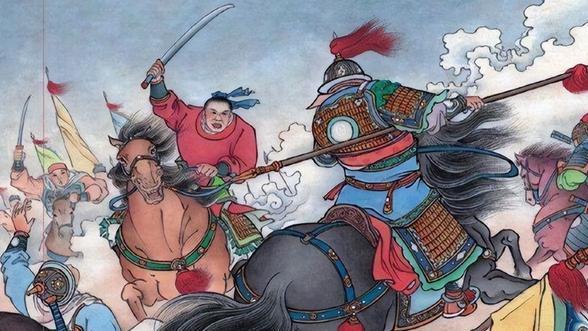

这种志向在1161年得到了实现的机会。完颜亮率金军南侵,21岁的辛弃疾毅然投身抗金战争。他的才能很快得到了起义军领袖耿京的赏识,被委以重任。

辛弃疾带着自己的一千义军和好友义端和尚投入耿京麾下,展现出了非凡的军事才能。这段经历让辛弃疾初次尝到了建功立业的滋味,也让他更加坚定了报国之志。

然而,战场上的背叛来得猝不及防。义端偷走了耿京的军印,投靠了金军。辛弃疾闻讯即刻追击,毫不留情地将义端斩首。

这一举动不仅挽救了起义军的危机,也展现了辛弃疾果断决绝的性格。这次经历让辛弃疾深刻认识到人性的复杂,也让他在日后的仕途中更加谨慎。

1162年,22岁的辛弃疾迎来了人生的转折点。金军内讧,完颜亮被杀,前线捷报频传。耿京决定率军归顺南宋,派遣辛弃疾作为使者前往临安,向宋高宗报告情况。

这个任务不仅是对辛弃疾能力的认可,也是他实现抱负的重要机会。然而,命运的齿轮并没有按照他的期望转动。

然而,命运再次和辛弃疾开了个玩笑。就在他马不停蹄赶往南宋的途中,噩耗传来:耿京被杀了!原来,义和军中出了个叛徒张安国,他谋划已久,杀死耿京后投奔金军,让义和军陷入了群龙无首的混乱局面。

这个消息如同晴天霹雳,不仅打乱了辛弃疾的计划,也让整个起义军陷入了危险之中。得知这一消息的辛弃疾悲痛欲绝,但他没有被悲伤击倒。

他立即率领50名亲兵,凭借自身的勇猛和智慧,竟然在五万敌军中成功活捉了张安国。

他将张安国绑在马上,一路押解回南宋,最终在临安城门外将其斩首,以告慰耿京在天之灵。这一壮举不仅展现了辛弃疾的军事才能,也体现了他的忠义品格,为他赢得了广泛的赞誉。

这一壮举让23岁的辛弃疾名震朝野。然而,他期待的并非功名利禄,而是能够继续领兵征战,收复失地。可惜,事与愿违。

南宋朝廷对他的态度远不如他的想象,这成为了他此后数十年壮志难酬的开端。辛弃疾的遭遇反映了南宋朝廷对北方归顺人士的普遍态度,也预示了他日后仕途的坎坷。

辛弃疾南归后,并没有如愿以偿地获得领兵权。相反,他被任命为江阴签判,开始了文官生涯。

这对渴望建功立业的辛弃疾来说无疑是一个巨大的打击。这种安排反映了南宋朝廷对武将的戒备心理,也是对辛弃疾才能的一种浪费。

从1169年到1176年,30多岁的辛弃疾在各地任职,从建康通判到临安司农寺主簿,再到滁州知府。这些职位虽然不低,但都远离军事决策中心,无法施展他的军事才能。

在这些任职中,辛弃疾虽然尽心尽力,但始终无法摆脱内心的失落和不甘。这段经历让他更深刻地认识到朝廷的现状和自己的处境。

为什么会这样?原因是多方面的。首先,辛弃疾的主战主张与南宋朝廷的主和政策相悖。南宋朝廷对金人心存畏惧,选择了退避三舍的政策。

其次,辛弃疾的"归正人"身份也是一个障碍。"归正人"是对北方投奔南宋的人的蔑称,反映了当时南北地区的隔阂。

最后,南宋朝廷普遍对武将掌握兵权心存戒备,这也让辛弃疾难以施展抱负。这些因素共同构成了辛弃疾仕途上的障碍,也反映了南宋政治的复杂性。

在这种情况下,辛弃疾只能勉强适应文官的角色。但他并未放弃自己的理想,而是选择了另一种方式来表达自己的志向——写词。

他的词作豪放奔放,充满了报国之志和对现实的不满。这些词作不仅是他个人情感的宣泄,也成为了那个时代的重要文学遗产,影响深远。

1181年,40岁的辛弃疾遭人构陷,被扣上了"用钱如泥沙,杀人如草芥"的莫须有罪名,被朝廷罢官。这次打击让辛弃疾对朝廷彻底失望,他选择归隐山林。

这种遭遇并非辛弃疾一人独有,而是当时许多怀才不遇者的共同命运。辛弃疾的选择反映了他的傲骨,也是对朝廷的一种无声抗议。

辛弃疾回到江西上饶,在带湖边修建了一座奢华的庄园,取名"稼轩",并以此为号。这座庄园占地巨大,有百余间房屋,还有池塘稻田,堪称豪华私人庄园。

庄园的建造不仅是辛弃疾个人品味的体现,也是他在政治失意后寻求精神寄托的方式。这座庄园成为了他的精神家园,也是他创作的重要场所。

在稼轩,辛弃疾过起了看似逍遥自在的生活。他与红颜知己吟诗作对,与三五好友把酒言欢。他的好友朱熹来访时,都不禁感叹庄园的奢华。

辛弃疾似乎沉醉其中,常常自嘲:"自笑好山如好色。"这种生活方式表面上看是对仕途失意的自我安慰,实则暗含着对现实的不满和对理想的坚持。

然而,这种表面的风流快活掩盖不住辛弃疾内心的孤独和失望。他虽然远离朝堂,却始终关注国事。每年,他都会向皇上上书,请求主战,然而每次得到的都是主和派的弹劾。

这种坚持显示了辛弃疾的爱国情怀和不屈精神,也反映了他内心的矛盾和挣扎。1188年冬,辛弃疾与同样主张抗金的好友陈亮相约瓢泉,二人醉卧雪庐,同游鹅湖,畅谈北伐理想。

这次相会让辛弃疾重新燃起了希望,他写下了著名的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》:"醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翁塞外声,沙场秋点兵。"这首词不仅表达了辛弃疾的壮志,也成为了中国文学史上的经典之作。

1203年6月,64岁的辛弃疾再次被朝廷起用,随之而来的还有北伐的诏令。辛弃疾以为自己等待了半生的梦想终于要实现了,他立即开始招兵买马,研究战术。

然而,他的所有作战计划都被朝臣们出于嫉妒而否决,最终再次被罢官。这次经历让辛弃疾深感时不我与,也让他更加清楚地认识到朝廷的腐败和无能。

三年后,67岁的辛弃疾再次迎来了最后的机会。朝廷贸然北伐,辛弃疾四处奔走,想要阻止这场注定失败的战争,却再次遭到皇帝斥责。

结果如辛弃疾所料,宋军节节败退,溃不成军。这次经历既是对辛弃疾军事才能的证明,也是对朝廷决策失误的讽刺。辛弃疾的预见性再次得到了证实,但这种证实却带来了深深的痛苦。

当边境狼烟四起,金国骑兵长驱直入时,朝廷终于想起了辛弃疾。然而此时的辛弃疾已经积郁成疾,重病在床,无法再踏上战场。

这种情况不仅是个人的悲剧,更是整个南宋王朝的悲哀。辛弃疾的才能被埋没,直到国家危难之际才被想起,这反映了南宋朝廷的短视和无能。

1207年秋,68岁的辛弃疾在病榻上发出了最后的呐喊:"杀贼!杀贼!杀贼!"随后溘然长逝。他终其一生未能实现驰骋沙场、收复失地的梦想,但他的诗词却成为了不朽的丰碑,永远屹立在中国文学的殿堂之中。

辛弃疾的一生,既是个人理想与现实矛盾的写照,也是整个时代的缩影。他的才华、抱负和遭遇,深刻反映了南宋王朝的政治环境和社会现实。

辛弃疾的一生,既是一部个人奋斗史,也是南宋王朝由盛转衰的缩影。他的才华被埋没,志向被压抑,不仅是个人的悲剧,更是整个时代的悲哀。

然而,正是这种矛盾和挫折,成就了辛弃疾豪放苍凉的词风,让他的作品穿越时空,至今仍能引起我们的共鸣。

辛弃疾的故事让我们明白,即便身处逆境,也要坚持自己的理想,用自己的方式影响这个世界。

专治苍蝇各种不服

他还是经商奇才