2025年3月29日,一则“中国2030年建成全球首座聚变电站”的消息引爆资本市场,核聚变概念股单日暴涨20%。但48小时后,中核集团专家紧急辟谣:“商业化仍需30年攻关”。这场冰火两重天的舆论风暴,将江西南昌瑶湖科学岛的“星火”计划推上风口浪尖——它究竟是改写能源史的里程碑,还是资本催生的科技泡沫?

【技术突破:从实验室到电网的历史跨越】 “人造太阳”双亿度突破2025年3月,中国环流三号实现1.5亿摄氏度高温等离子体连续运行300秒,并首次实现同步发电,单次释放1.2万千瓦时电能,运行成本降至0.18元/千瓦时,接近煤电水平。这项突破使中国成为全球首个完成“实验室发电-电网输电”闭环的国家,为“星火”计划奠定技术基础。混合堆技术路径创新“星火”项目采用聚变-裂变混合堆技术(Z-FFR),目标Q值(能量增益)超过30,远超国际热核实验堆(ITER)的Q=10标准。该技术利用聚变中子触发裂变反应,能量增殖难度较纯聚变堆降低70%,被视为商业化突破口。超导材料国产化突围联创光电已启动高温超导磁体量产,计划2029年前交付“星火”项目所需核心部件。其自主研发的钇钡铜氧超导带材,临界电流密度达到国际同类产品120%,成本下降40%。【现实困境:理想与技术的致命温差】

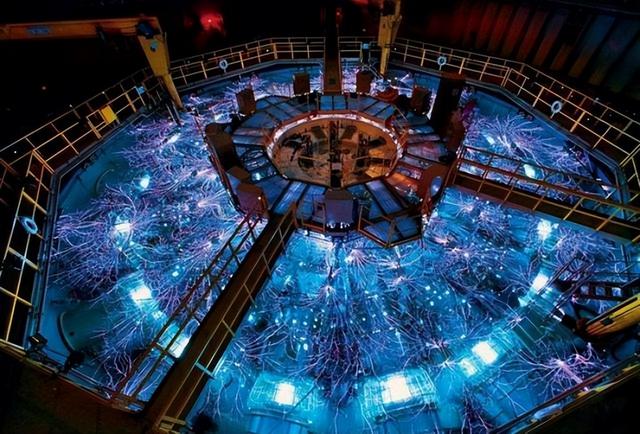

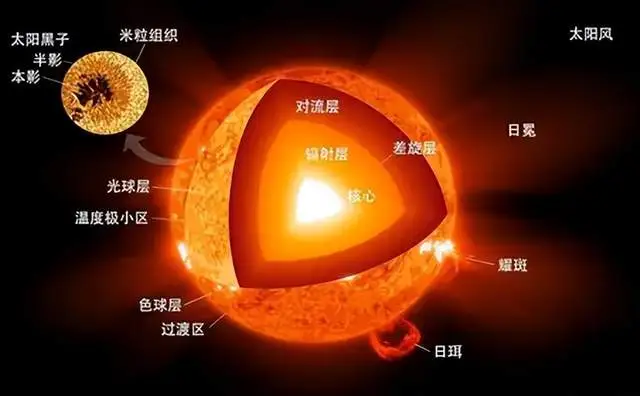

“人造太阳”双亿度突破2025年3月,中国环流三号实现1.5亿摄氏度高温等离子体连续运行300秒,并首次实现同步发电,单次释放1.2万千瓦时电能,运行成本降至0.18元/千瓦时,接近煤电水平。这项突破使中国成为全球首个完成“实验室发电-电网输电”闭环的国家,为“星火”计划奠定技术基础。混合堆技术路径创新“星火”项目采用聚变-裂变混合堆技术(Z-FFR),目标Q值(能量增益)超过30,远超国际热核实验堆(ITER)的Q=10标准。该技术利用聚变中子触发裂变反应,能量增殖难度较纯聚变堆降低70%,被视为商业化突破口。超导材料国产化突围联创光电已启动高温超导磁体量产,计划2029年前交付“星火”项目所需核心部件。其自主研发的钇钡铜氧超导带材,临界电流密度达到国际同类产品120%,成本下降40%。【现实困境:理想与技术的致命温差】 耐辐照材料的“千度炼狱”聚变反应产生14.1MeV高能中子流,对结构材料的损伤强度是裂变堆的100倍。现有钨合金在1亿摄氏度环境下仅能维持数百小时,而商业化电站要求20年免维护。俄罗斯DEMO项目因液态锂铅合金腐蚀反应堆壁被迫中止,美国NIF实验室至今未找到Q值30工况下的耐高温材料。氚自持的“生死循环”氚作为聚变燃料,全球年产量仅2公斤,而“星火”单次运行需消耗1.5公斤。要实现氚自持(TBR≥1.3),需在反应堆内增殖氚,但当前技术下氚泄漏率高达30%,形成“投入越多、损耗越大”的恶性循环。内陆核电的审批困局混合堆虽降低技术门槛,却陷入内陆核电审批僵局。中国尚未开放内陆核电站建设,而“星火”选址南昌需突破政策限制。知情人士透露:“实验堆与研究堆尚可推进,商业电站审批至少需10年博弈”。【资本狂潮:万亿赛道背后的冷思考】

耐辐照材料的“千度炼狱”聚变反应产生14.1MeV高能中子流,对结构材料的损伤强度是裂变堆的100倍。现有钨合金在1亿摄氏度环境下仅能维持数百小时,而商业化电站要求20年免维护。俄罗斯DEMO项目因液态锂铅合金腐蚀反应堆壁被迫中止,美国NIF实验室至今未找到Q值30工况下的耐高温材料。氚自持的“生死循环”氚作为聚变燃料,全球年产量仅2公斤,而“星火”单次运行需消耗1.5公斤。要实现氚自持(TBR≥1.3),需在反应堆内增殖氚,但当前技术下氚泄漏率高达30%,形成“投入越多、损耗越大”的恶性循环。内陆核电的审批困局混合堆虽降低技术门槛,却陷入内陆核电审批僵局。中国尚未开放内陆核电站建设,而“星火”选址南昌需突破政策限制。知情人士透露:“实验堆与研究堆尚可推进,商业电站审批至少需10年博弈”。【资本狂潮:万亿赛道背后的冷思考】 2025招标大年引爆投资热聚变新能、中科院等离子体所等机构密集发布46项招标,涵盖水冷系统、超导磁体等关键设备,带动百利电气、永鼎股份等概念股月涨幅超50%。银河证券预测,2026-2030年全球核聚变设备市场规模将达917亿元/年。央企“三步走”战略布局中核集团牵头成立可控核聚变创新联合体,中国核电、浙能电力斥资17.5亿元入股中国聚变能源有限公司,构建“实验堆-示范堆-商业堆”递进体系,目标2050年前实现商用发电。警惕“PPT造太阳”风险尽管“星火”计划总投资200亿元,但联创光电明确表示“非项目主导方,仅提供材料”。业内人士指出:“部分企业借概念炒作股价,其技术储备尚不足以支撑百亿市值”。【未来之争:能源革命的中国答案】

2025招标大年引爆投资热聚变新能、中科院等离子体所等机构密集发布46项招标,涵盖水冷系统、超导磁体等关键设备,带动百利电气、永鼎股份等概念股月涨幅超50%。银河证券预测,2026-2030年全球核聚变设备市场规模将达917亿元/年。央企“三步走”战略布局中核集团牵头成立可控核聚变创新联合体,中国核电、浙能电力斥资17.5亿元入股中国聚变能源有限公司,构建“实验堆-示范堆-商业堆”递进体系,目标2050年前实现商用发电。警惕“PPT造太阳”风险尽管“星火”计划总投资200亿元,但联创光电明确表示“非项目主导方,仅提供材料”。业内人士指出:“部分企业借概念炒作股价,其技术储备尚不足以支撑百亿市值”。【未来之争:能源革命的中国答案】 技术路线“双轨并行”中国正同步推进磁约束托卡马克(如中国环流三号)与混合堆技术,前者聚焦基础科研,后者探索工程落地。这种“两条腿走路”策略,既避免押注单一技术路径的风险,又加速产业化进程。材料革命倒逼产业升级合肥物质科学研究院研发的D型双层真空室,采用硼化冷却水中子屏蔽技术,将设备抗辐照寿命提升至8000小时;安泰科技开发的钨铜复合偏滤器,耐高温性能突破2000万次热冲击,这些突破正在重塑产业链。全球能源话语权争夺若“星火”计划成功,中国将率先掌握聚变标准制定权。目前,中国已主导制定《核聚变装置超导磁体》等7项国际标准,在ITER项目中贡献核心部件占比超15%,逐步扭转“技术跟随者”地位。【结语:在希望与质疑中点亮“星火”】

技术路线“双轨并行”中国正同步推进磁约束托卡马克(如中国环流三号)与混合堆技术,前者聚焦基础科研,后者探索工程落地。这种“两条腿走路”策略,既避免押注单一技术路径的风险,又加速产业化进程。材料革命倒逼产业升级合肥物质科学研究院研发的D型双层真空室,采用硼化冷却水中子屏蔽技术,将设备抗辐照寿命提升至8000小时;安泰科技开发的钨铜复合偏滤器,耐高温性能突破2000万次热冲击,这些突破正在重塑产业链。全球能源话语权争夺若“星火”计划成功,中国将率先掌握聚变标准制定权。目前,中国已主导制定《核聚变装置超导磁体》等7项国际标准,在ITER项目中贡献核心部件占比超15%,逐步扭转“技术跟随者”地位。【结语:在希望与质疑中点亮“星火”】

核聚变的商业化之路,如同在钢索上点燃火炬——既要抵御技术寒流的侵袭,又要警惕资本虚火的灼烧。2030年或许不是终点,但“星火”计划的意义,在于让人类看到能源自由的曙光。正如中核集团科学家段旭如所言:“我们不需要奇迹,只需要把每个‘不可能’分解成100个‘可能’。”

“当1.5亿度的等离子体照亮实验室时,它燃烧的不是氘氚,而是人类对终极能源的执着。” ——这场跨越世纪的能源长征,中国正书写关键一章。

wanliniu

果真技术成熟了?老美不得铁定当世界老二了?