靖康二年(1127)正月初十,清晨。

当大宋天子的御辇缓缓驶出南薰门时,汴梁城外风雪正紧,天地一片混沌……

颤抖着双手拨开厚重的帘幔,湿冷的空气立刻夹杂雪花闯入锦帷之中,而映入钦宗赵桓眼内的,除了头顶分外晦暗的天穹,便是路边黑压压一片,跪伏祷告的大宋子民。

原来汴梁城中的数万百姓,听闻今日皇帝要被迫出城赴金营议和,早早便汇聚于南熏门外试图拦路劝阻。

此时见到官家乘舆,翘首以待的人群顿时蜂拥上前,挽住车辕鞍辔,放声恸哭之际更是高声呼喊:

陛下切不可出,既出,事在不测!

只是东京外城已陷,内城亦是岌岌可危,十五万如狼似虎的女真铁骑随时可能破门而入,金国元帅又指名要宋朝皇帝亲自出城商谈。

人为刀俎,我为鱼肉——存亡只在旦夕之间,哪有商量周旋的余地,又哪里还由得赵桓取舍选择?

身不由己的无力,生离死别的哀痛一齐涌向心头,望着遮留道旁、痛哭流涕的京城父老,钦宗不禁掩面而泣,随驾的公卿大臣亦纷纷动容落泪。

然而并不是所有人都被这凄凉悲怆的氛围所感染——京城四壁都巡检使范琼,为尽快逼押钦宗出城向金军邀功,此时竟厉声呵斥众人道:

皇帝今幸金营,朝去暮即返矣。若不使御驾出城,汝等亦无生理!

此言一出,众人大怒,作势便要捡拾砖块瓦砾痛殴这个奸佞小人。而范琼也是凶相毕露,拔出腰间佩剑,狠狠剁向攀辕者的手指,在砍翻数名执意留驾的百姓后,随即强令车驾起行。

朔风凛冽,仓皇辞庙的皇帝在漫天大雪中渐行渐远,只留下身后充斥四野的哭嚎之声,久久不绝。

风雪、孤城,刺骨的寒冷和比寒冷更难捱的绝望,前路未卜的恐惧以及家国破碎的悲凉,这些伤感的画面交织在公元1127年的新年里,构成了北宋王朝行将落幕之际,无比悲情的时刻。

然而这仅仅只是开端,更大的屈辱和灾难,即将在不久之后,如同瘟疫般笼罩整个东京汴梁……

联金攻辽,自取灭亡宣和七年(1125)年八月,金国在灭辽仅仅五个月之后,便急不可耐地对“盟友”北宋展开了全面进攻。

而统治中原长达一个半世纪,幅员辽阔、富庶繁荣的汉人王朝,面对汹涌南下的女真大军,却只坚持了不到两年时间。

灭顶之灾来得如此突然,北宋的全面崩溃又是这般迅速,这其中固然是双方实力差距的体现,但北宋的咎由自取才是招致灾祸的根本原因。

从东亚三国的关系来看,女真部落长期遭受宗主辽国的奴役、压迫,而宋、金之间在地缘上并没有交集,过往历史更不存在矛盾。

何况金吞并辽之后,其统治范围向蒙古草原东部迅速蔓延,又占据了东北、华北的广袤疆域,短时间内对北宋领土没有染指的野心,自然也不会轻易向无冤无仇且貌似强大的中原王朝发动全面战争。

如果不是徽宗君臣屡次三番的花样作死,假以时日,北宋也许能够更加从容的应对南侵战争,而哪怕最终战败,至少也不会像后来的靖康之变那样,无比屈辱又极其迅速的走向灭亡。

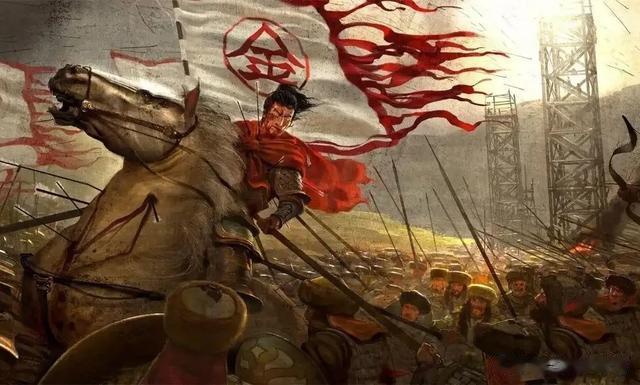

只是历史从来都没有假设——1115年金太祖完颜阿骨打起兵反辽,女真铁骑带着仇恨由东北挥鞭而来,很快便以摧枯拉朽之势席卷辽国全境。

值此之际,作为辽国的南方近邻,北宋理应对女真的异军突起有所警觉,同时在边境加强防范、严阵以待。

然而徽宗赵佶却听信蔡京、童贯等奸臣进谗,决定趁契丹势微之际,主动寻求与金联手,以此收复为辽国所占、被割让二百余年的燕云十六州。

而由于地理上的阻隔,两国陆路无法直接联系,从1118年开始,宋廷先后派出多批使臣,东渡渤海赴金接触协商,最终于宣和二年(1120),双方达成了共同出兵灭辽的“海上之盟”。

不幸的是,这次自作聪明的联金灭辽之举,虽然短暂地收复了失地,却也成为了北宋王朝此后所有厄运的开端。

要知道在澶渊之盟后,宋、辽两国便结为了兄弟之邦,边境弭兵息战已逾百年,而辽国所处的地理位置,又几乎将宋、金两国完美隔开,无论如何,辽国的存在对北宋而言都是利大于弊。

背刺盟友的行为本身就是大节有亏,而即便抛开道德层面的约束不谈,仅仅出于唇亡齿寒的考虑,北宋都不应主动将辽国这个天然屏障置于死地。

然而,收复燕云的执念和妄图建立不世之功的野心,蒙蔽了应有的理智却催生出了自掘坟墓式的昏招。

而接下来战争的过程更是让所有人大感意外——按照海上之盟中南北夹击的协定,本应由金取辽之中京,北宋则负责攻占燕京(北京)。

结果在女真铁骑面前不堪一击、早已苟延残喘的契丹人,却将数十万北伐宋军打得丢盔卸甲、节节败退。

最终,燕京还是为金军所破,而北宋只能以花钱赎买的方式,得到了一座被女真人大肆剽掠、已然十室九空的幽燕故地。

丢人现眼倒是其次,后续的影响才最为可怕——一场联金灭辽的战争,彻底暴露了北宋在军事上外强中干的本质,富庶却孱弱的中原王朝,又怎能不激起北方强邻的杀心?

可恨燕雀处堂,不知大厦之将倾,正当女真厉兵秣马准备南侵之际,北宋君臣却在为重夺燕云的“旷世奇功”而醉生梦死,甚至还在不久后,主动为对手送上了出兵的正当理由……

招降纳叛,授人以柄宣和五年(1123)四月,北宋刚刚接收燕京,五月时北方又有“喜讯”传来——金国平州节度使张觉,携治下营、平、滦三州向宋请降。

张觉原是辽国旧臣,在金伐辽之际倒戈,此后仍被金朝留任节度使之职,并加封其为象征宰相的同中书门下平章事。

然而此人首鼠两端,接受任命不久,又再次密谋准备叛金复辽,不料谋逆计划为金所悉,张觉为求自保只得转而投靠北宋。

对宋朝而言,收复燕京颇费周折,而如今却能白得三州之地,宋徽宗闻讯喜出望外,竟不顾光禄大夫赵良嗣“国家新与金国盟,如此必失其欢,后不可悔”的劝告,欣然应允了张觉的归降请求,并授其泰宁军节度使之职。

在金国军事实力明显占优,且宋、金双方还订有盟约的情况下,不知宋徽宗是怎样的神经错乱,才会做出背弃盟约的决定,而这个昏君又是凭什么认为,宋朝有能力去承担招降纳叛所带来的后果?

好景果然不长,当年七月金国发兵大举平叛,营平栾三州相继陷落,而宋廷与张觉之间的往来信件、敕令,包括皇帝御笔手诏的任命文书,则悉数落于女真人之手。

得知真相的金人随即向宋廷发出通牒,要求立刻将张觉等叛将遣返。而此时大宋皇帝还抱有侥幸心理,下令斩杀一名面貌相似之人企图蒙混过关。

但滥竽充数之举最终为金人识破,金太宗怒不可遏,扬言若北宋执意包庇张觉,届时大金将兴兵自取。徽宗惧怕女真人兴师问罪,权衡之下,密诏杀死张觉及其二子,函首送往金国。

纵观整个张觉事件,北宋朝廷是颜面尽失却一无所获,而堂堂一国之君的赵佶,可谓是不智不勇,无才无德,却将见利忘义、言而无信的小人嘴脸演绎得淋漓尽致。

张觉被杀不久,同样是归降之人的郭药师及其麾下“常胜军”发生叛乱,这支当时整个宋军中战斗力首屈一指的队伍,在日后摇身一变成为了金人攻宋的利刃和先锋。

而容留金国叛将,更在女真人这边落下了口实,宣和七年(1125)十月,在彻底肃清辽国残余势力之后,金太宗完颜吴乞买以北宋背盟为由,发兵十二万,分东西两路大举南侵。

目光短浅、行事轻佻的徽宗,终于给北宋王朝引来了杀身之祸,可恨赵佶却在国家最危急的关头,以突患重病无法理政为由,将帝国偌大的烂摊子,强行丢给了毫无治国经验的太子,而他自己随后便带领一众后妃宠臣,逃往了扬州去继续逍遥快活。

而继任者钦宗赵桓也并非雄才大略之辈,被其父威逼无奈继位之后,大宋新君最关心的不是如何力挽狂澜,而是准备放弃都城汴梁,步太上皇的后尘流亡南方避难。

惹下弥天大祸后便逃之夭夭的徽宗赵佶,临危受命却与其父一样懦弱无能的钦宗赵桓——强敌崛起之际,得国165年的北宋王朝,却在这父子两代帝王的昏聩经营之下,一步步滑向了万劫不复的深渊……

割地赔款,卑微求和靖康元年(1126)正月初四,金军南下渡过黄河,三日后抵达汴梁城西北的牟驼冈。

而在主战派大臣李纲的反复劝说之下,钦宗也暂时放弃了出逃的想法。

只是几次围绕汴京的攻守拉锯下来,双方虽互有胜负,奈何软弱的大宋天子却深感战争之恐怖,决定不惜一切代价与金人议和。

分析此时的战场态势:金国方面,其西路兵马被阻挡在太原城下,实际上最终兵临汴梁的只有东路军六万人。

而北宋的都城汴梁,规模极其宏大,其外城城墙长约四十余华里,近六米厚的墙体,均是夯土而成且外包砖石,而外城各门大都附有三层瓮城,环城还有一道十余丈宽的“护龙河”。

冷兵器时代,要想在短时间内攻陷如此坚城只能说是谈何容易,而拢共只有五、六万人的金军,试图长期围困汴梁更无异于痴人说梦,何况北宋各地的勤王兵马正在驰援京城的路上,随着时间推移,胜负的天平终究会朝着越来越有利于北宋的方向倾斜。

所以第一次汴京之围,兵临城下的表象确实危急,但实际情况却并非想象中那般凶险。

然而在钦宗尽快促成和谈的最高指示下,双方使者经过反复讨价还价,最终在北宋接受割地赔款、增加岁币等诸多苛刻条件后,达成议和。

和议既成,赵桓率先做出表率,大内府库的金银财物被悉数拿出抵债,此后皇亲国戚、达官贵胄的家产被强制充公,最终连寻常百姓家庭也被一一搜刮殆尽。

而正当汴梁城内为尽快凑齐巨额赔款而鸡飞狗跳之际,事情突然出现重大变化。

自正月十五开始,陆续有小股勤王兵马抵达汴梁城外,尤其是二十一日,静难军节度使种师道、武安军承宣使姚平仲分率泾原路、秦凤路的十余万精锐赶到。除此之外,西北鄜延、环庆、熙河诸路兵马也正在火速回援途中。

大宋最强的西军相继赶到,又给了赵桓几分抵抗的胆气,在宋金双方已达成和议的情况下,皇帝接受了姚平仲的建议——夜袭城北金国大营。

然而事有不密,消息走漏使金人提前有了防备,最终参与夜袭的七千宋军全军覆没。而惨败过后,钦宗刚刚恢复的信心和最后一丝抵抗的勇气也彻底随之荡然无存。

为防女真人报复,皇帝陛下厚颜无耻地对外宣称毫不知情,偷袭计划是主战派擅自行动,并将主战派核心人物李纲罢职,以求得对手的宽恕谅解。

而金人此刻孤军深入中原腹地,身旁还有北宋二十多万勤王兵马在虎视眈眈,既然已经从战争中捞到了足够多的好处,也就没必要久留汴梁再继续纠缠。

二月初八,在北宋数十万军队的目送之下,心满意足的女真人,带着数以万计的金银财宝渡河北返,汴京之围由此遂解。

言而无信,再起兵戈第一次东京保卫战艰难结束,北宋王朝“虽胜犹败”,但到底保住了宗庙社稷。

然而摆在新皇帝赵桓面前的,却是一道无比艰难的选择题。

因为除了掏空家底,去支付令财政破产的天价赔偿之外,和约中还涉及到一个更加敏感的问题——交割北方三镇。

太原、中山、河间三镇,是中原地区的门户,也是除黄河之外,汴梁北方仅有的战略屏障。

若依约交出三镇,女真铁骑再次南下,轻易便可直驱北宋腹地,如此则无异于间接亡国。

彼时兵临城下,为了尽快达成和议,赵桓几乎是毫无底线地全盘答应了金人的非分要求。

然而脱离生死攸关的威胁之后,皇帝又开始为割让三镇可能带来的后果而感到恐惧和深深的后悔。

执行条约,等于宣判北宋王朝死期将近,而若要保证国家安全,便只能选择背弃盟约、固守三镇,但这又势必会招致金国更为猛烈的报复。

进退两难之间,赵恒难得地勇敢了一次——三月十六日,皇帝向三镇下发诏书,号召三镇军民积极抵抗、拒绝配合交割。

与此同时,钦宗更高调宣布“祖宗之地,尺寸不可与人”,并遣种师道、姚古、种师中连同十余万西军精锐,支援三镇。

然而此次出师并不顺利,五月初时,种师道因年迈老病上书请辞,并未参与北征,而姚古解围太原的行动也举步维艰,宋廷只能急调河北的种师中部进援。

种师中老成持重,眼见太原在望,便希望稳扎稳打并不急于进攻,但北宋朝廷此时却求胜心切,尤其是枢密院接到错误情报,获悉金军主力已回北方度夏,更是逼迫种师中与姚古尽快出战,否则将问以“逗挠”之罪。

结果因为仓促出战,种师中被迫将辎重留在后方,甚至并未携带足够的钱粮,最终在太原金军的围攻下,宋军临阵哗变,一代名将种师中深陷重围力战而死。而姚古所部随即遭受金军追击,同样损失惨重。

救援太原的军事行动因北宋决策层的胡乱干预最终以惨败收场,此役种师中阵亡,姚古遭免职,回援京师的最强西军兵团也随之彻底报销。

而女真人则因为北宋拒绝交割三镇,再次寻得南侵的理由,靖康元年(1126)八月,十五万金军兵分两路,发起第二次攻宋之战。

不靠苍生,却信鬼神比起第一次东京保卫战,此时汴梁城的情况要更加恶劣。

首先,最强的西军经太原一役已无法入援,拱卫京畿的中央禁军又大多被调往河北、山西前线御敌,此时京中只剩三万余人,防御可以说是极为空虚。

其次,种师道、种师中、姚古这些身经百战的将领再也没有机会领兵杀敌,短暂复职的李纲,最终也因投降派构陷其“专主战议,丧师费财”而被贬谪夔州——灾难再次降临之际,曾经保卫汴梁的最大功臣,却被迫远离了政治舞台的中央。

反观金国,此次可谓是倾国而来,不仅兵力比一年多前更添三万,准备也更加充分,炮石、云梯、编桥等攻城器械是一应俱全。

关键在九月初时,西路军还攻陷了坚守近一年的重镇太原,最终东、西两路十五万大军在十一月中旬先后渡河,胜利会师于汴梁城外。

其实早在太原城破之时,种师道便深感形势严峻,建议钦宗立刻迁都长安,客观而言此时战局已无法逆转,明知事不可为,保存实力以期来日也未尝不是一种明智的选择。

然而一生唯唯诺诺的赵桓,却在最需要妥协的时候,选择了不合时宜的强硬。

而这个执拗的决定,不仅令大宋天子错过了逃出生天的宝贵机会,也最终给整个北宋王朝带来了灭顶之灾。

太原陷落之后,金人东西两路齐头并进,势如破竹,河东、河北诸地防御应声瓦解,而驻守北方州府的宋军或败或逃,几乎不堪一击。

十一月中旬,在得知两路金军已相继渡过黄河后,大宋皇帝的抵抗意志再次破灭,急派康王赵构出使金营求和,许诺割让三镇,并向金国皇帝上尊号。

当初为力保三镇而与金人翻脸,现在又要以三镇为筹码向金人媾和——纵观整个战争发展的过程,简直如同一场闹剧!

为了社稷安危,背盟实属无奈之举,但既然选择不履行和约内容,就要做好最坏的心理准备,大不了就是鱼死网破、玉石俱焚。

没有出尔反尔的实力,又不愿接受言而无信的后果——赵桓作为北宋王朝的最高决策者,能战不敢战,该逃又不愿逃,却始终在逃守战和的关键问题上游移不定,直到靖康元年(公元1126年)十一月二十四,汴京终于迎来了第二次围城危机。

可笑兵临城下之际,钦宗皇帝却还天真地希望能够通过与金人讲和来化解危机,殊不知“人为刀俎,我为鱼肉”,敌人夺命的屠刀已高高举起,北宋这只待宰的羔羊还能凭什么继续坐在谈判桌上?

最终谈判破裂,金军大举攻城,而此前主和派为表示求和诚意,同时也避免激怒金军,已将各路勤王兵马尽数阻于半途,此时汴梁城中只有南道总管张叔夜提前入援的三万兵马,加上原本的中央禁军,满打满算也不到七万人。

靖康元年闰十一月初,金军东路由城北刘家寺,西路从南面的青城,一南一北对汴梁发起猛攻。

但此时对于宋钦宗而言,还不能算是山穷水尽——守城部队虽寥寥无几,但汴梁的几十万百姓却纷纷自发请战,要求拿起武器、走上城头保卫京师。

女真骑兵虽善于长途奔袭,但硬撼坚城却非其所长,如果钦宗能将这股庞大的民间力量组织起来并加以利用,可否退敌不得而知,至少守城是绰绰有余。

但昏庸的大宋天子又犯下了整个汴京保卫战中最后也是最荒缪的一个错误——轻信术士郭京的无稽之谈。

郭京乃是一江湖骗子,自称精通佛道法术,拥有“移山倒海”、“撒豆成兵”的能力,并能以“六丁六甲”之法,请得神兵下界彻底击溃围城金军。

但病急乱投医的钦宗,却对郭京深信不疑,按照郭救星的要求,撤去外城守军,同时大开宣化门,由其孤身登城,秘密施法。

结果可想而知,天兵天将没有踪影,如狼似虎的女真人却从洞开的城门蜂拥而入,而汴梁最后的“救星”,则在一片混乱中奔下城楼逃之夭夭。

不信苍生信鬼神——将社稷安危和整个京城的命运交给一个江湖术士手中,这样的北宋王朝,又岂有不败之理?

靖康元年闰十一月二十五,汴京外城告破,一个月后,走投无路的钦宗赵桓被迫出城向金人乞降,漫天风雪之中,北宋王朝的丧钟已缓缓响起!