在1976年,陕西省临潼县的普通农民参与了一项水利工程,对他们而言,这不过是日常劳作中的一段轻松时光。但出乎意料的是,就在这样一个普通的日子里,一项重大的历史发现即将揭开尘封的面纱。随着一声惊呼“挖到了”,一件古老的青铜器静静地出现在人们的视线中,这就是后来闻名遐迩的“利簋”。

利簋,一件看似普通的西周青铜器,因为其底部铭文而显得格外珍贵。铭文“武王征商”四个字,将这件文物与3000年前的那场传奇战争——武王伐纣联系了起来。武王姬发率领的周军的胜利画面,仿佛从历史的长河中浮现,握着这份来自远古的记录,我们彷佛看到了周武王挥师伐纣的英姿与决心。

这一青铜器的发现,解决了一个长达千年的历史疑案。让我们回溯历史,回到公元前1046年1月20日,周武王伐纣的牧野之战。铭文详细描述了那天甲子日的清晨,木星居中天,周军一举战胜商朝的顽强抵抗。铭文的每一个字,似乎都在诉说这段惊心动魄的战争史实。

在利簋发现之前,我国的有明确纪年的历史始于西周共和元年,即公元前841年,这一年发生了“国人暴动”。此前,中国上古三朝的历史缺乏确凿的纪年依据,西方学者甚至怀疑这一段历史的真实性。然而利簋的出现,不仅将武王伐纣的发生年限锁定,还为商朝和西周的年代分界提供了有力依据。

利簋铭文中提及的天象“岁鼎”与甲子日的结合,为考古学家提供了一个重要的时间参考。通过C14测年法和天文学计算,专家们最终确定了武王伐纣发生在公元前1046年1月20日。这一发现对于研究我国古代史具有里程碑式的意义,确立了殷商、西周的断代时间,并完美吻合了历史文献《史记》《尚书》等的记载。

1976年发现的陕西临潼西段大队的铜器窖藏坑,正是孕育这段历史的重要土壤。而这段尘封已久的历史在频繁的考古发掘中逐渐清晰。利簋之所以可以成为镇国之宝,其价值不仅仅在于青铜器本身的工艺,而更在于它铭文的历史价值。铭刻下的每一个字,见证了武王伐纣那段关键的历史时刻,让后世得以通过这件文物重现3000年前的风云变幻。

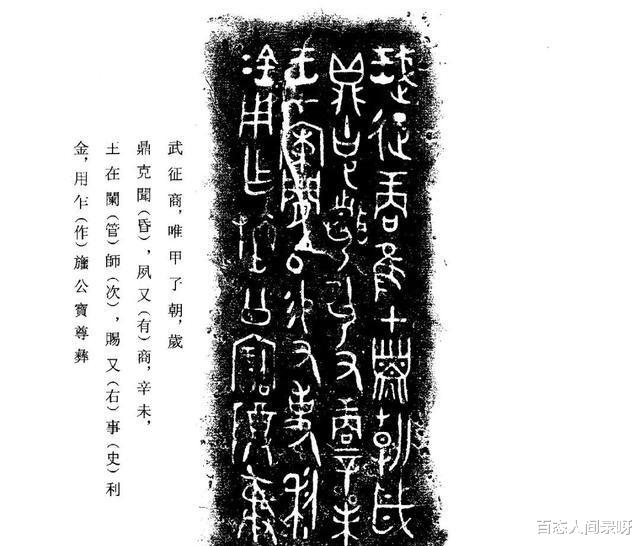

利簋铭文的内容简洁却异常具体:“武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏,夙有商。辛未,王在阑师,赐有事利金,用作檀公宝尊彝。” 翻译过来是:“周武王伐纣那天是甲子日,当时木星当空,周军胜利后,武王在第八天赐予右史利许多铜。为了纪念祖先檀公,利用这些铜打造了这个簋。” 其中记载的关键天象,让专家们利用天文纪年法追溯到公元前1046年的冬日黎明。

这段时间跨度上千年的历史,通过利簋上的铭文与星象记录,被确定了武王伐纣具体的年份,让上古历史重新焕发生机。利簋铭文中的“岁鼎”,即木星运行与地球公转轨迹相结合,成为古人确定纪年的标准。当现代天文学家结合文献《国语》的记录进行推算时,这段历史再次与现实精密对接。

在此之前,我们对商周断代时间的了解是模糊的,商周断代的争议至少有44种论述,不同历史学家的推测相差整整112年之多。而利簋的出土,将这一悬案揭开。铭文与天象的结合,学术界最终确认商周断代时间,成为后世研究的重要依据。

2012年,利簋荣登我国传世文物九大镇国之宝之一,并成为首批禁止出国展览的文物。这一珍贵文物不仅是商周断代的重要物证,也是探索周武王伐纣这场历史战争的关键。国家博物馆、考古研究所等机构,多方联合考证,将其历史价值提升至新的高度。

利簋的发掘让古老的历史不再模糊,将一个又一个关于武王伐纣的历史碎片拼接完整。这个早已尘封的历史瞬间,通过利簋铭文重新被世人所熟知。它不仅昭示了武王伐纣的具体时间,也提供了周灭商的历史的真实一面,从而证实了古籍记载的可靠性。

3000年前的古老铭文,今天依旧清晰可辨,利簋记载的不仅是一场战争的始末,也是我们民族文化延续的一部分。从青铜器到纪录片,再到历史书籍,利簋和它铭刻的史实,成为后来者了解那段波澜壮阔历史的钥匙,帮助我们理解殷商西周的历史。