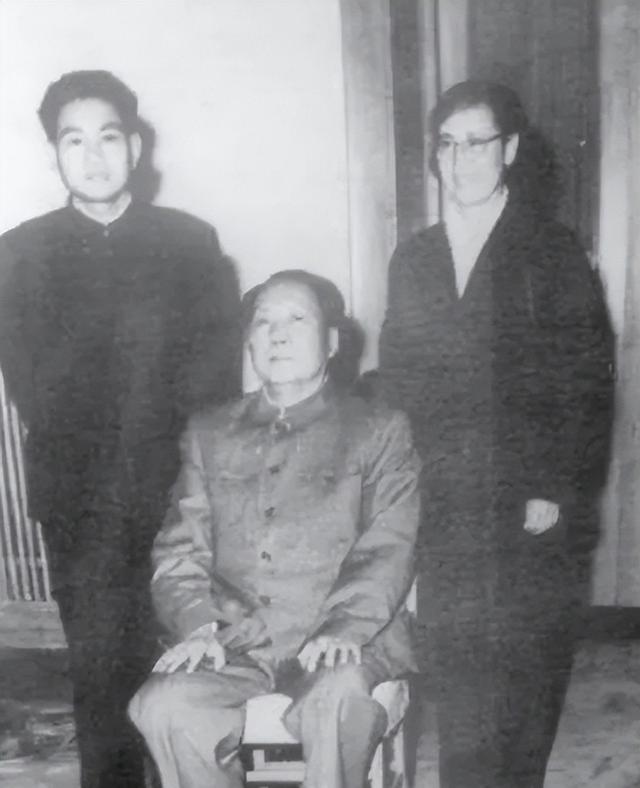

76年毛主席逝世后,周福明跪着为遗体最后一次理发,从此封刀停剪

世人常说,理发师是最了解一个人的人之一。17年来,每逢毛主席需要理发,周福明总是第一时间赶到。从1959年那个冬日在扬州的初遇,到1976年那个悲痛的秋天,周福明见证了伟人最后的岁月。

每次为主席理发时,他总是小心翼翼地在那双手中调整着角度,仿佛在雕刻一件完美的艺术品。而主席也总是笑呵呵地说:"你忙你的,我看我的书。"就这样,一个读书,一个理发,平凡中透着温情。

那个特殊的夜晚,当周福明最后一次拿起他的理发工具时,双手却无法停止颤抖。这一次,再也听不到主席温和的话语,再也看不到那熟悉的微笑。为什么一个普通理发师的人生,会与伟人有着如此深厚的羁绊?这段鲜为人知的往事,又蕴含着怎样的故事?

扬州邂逅

1959年12月26日,扬州城内飘着细雪,寒风中夹杂着年味。周福明的理发店坐落在十字街口的转角处,这天一早就有不少客人排队等着理发。

周福明的手艺在扬州城里可是出了名的。不仅因为他手艺精湛,更因为他的理发店里总有一种独特的氛围。店内摆放着一张老式木椅,几面铜镜,墙上挂着各式剪刀和打磨石,还有一套他祖传的理发工具。

那天上午,周福明刚给一位老主顾理完发,门口就站着一位身着中山装的青年。青年很有礼貌地向周福明问好,说是想请他上门为领导理发。在那个年代,上门理发并不罕见,周福明也常给一些机关干部上门服务。

青年自我介绍叫李银桥,说领导就住在南屏晚钟附近。周福明收拾好工具,跟着李银桥坐上了一辆黑色轿车。一路上,李银桥和另一位叫封耀松的同志都很客气,但始终没透露领导的身份。

车子在南屏晚钟旁的一处院落停下。周福明跟着两人穿过庭院,进入一间朴素的房间。房间里只有一张木板床,一张书桌和几把椅子,桌上堆满了文件和书籍。

正当周福明放下工具箱时,一位身着灰布棉袍的中年人从里间走了出来。周福明一眼就认出了这位"领导"——正是毛主席。惊讶之余,周福明的手不由得微微颤抖。

但毛主席却像普通人一样,和蔼地说:"你就是周师傅吧?听说你的手艺在扬州很有名气。"说着就在理发椅上坐下,还主动和周福明聊起了家常。

这时周福明才知道,原来今天是毛主席的生日。主席的原理发师因病回老家休养,组织上经过多方考察,才找到了他。

给毛主席理发时,周福明格外认真。他注意到主席的头发有些特别,发质较硬,需要用特殊的手法才能修剪得整齐。更让周福明印象深刻的是,整个理发过程中,毛主席一直在翻阅文件,时不时在上面批注几笔。

理完发后,毛主席满意地照了照镜子,对周福明说:"手很稳,活也干得细致。"临走前,还特意嘱咐李银桥要给足理发费用。

这次偶遇让24岁的周福明难以忘怀。他怎么也没想到,自己有朝一日能给毛主席理发。更没想到的是,这次看似平常的相遇,竟成了他人生的转折点。

那天晚上回到家,周福明一直在回想给主席理发时的情景。他记得主席头发的每一个特点,记得主席说话时的神情,也记得那间朴素房间里的每一个细节。这些都成了他日后十七年为主席理发生涯的开端。

中南海之路

1960年初春,周福明正在店里忙活时,李银桥再次出现在他的理发店门口。这一次,李银桥带来了毛主席的邀请:"主席想请你去北京工作。"

这个消息在扬州城里引起不小的轰动。周福明的邻居们纷纷前来道贺,有人说这是祖上积德,也有人说这是周家的福气。周福明一一谢过乡亲们,开始收拾行装准备北上。

临行前一天,周福明特地把店里的工具都擦拭了一遍。这些工具有不少是他祖传的宝贝,每一把剪刀背后都有着故事。最珍贵的是那把黄铜剃刀,是他爷爷传给父亲,又传给他的。如今,这把剃刀要随他一起进京,服务国家最高领导人了。

到达北京的第一天,周福明就被安排到了中南海。他第一次见到了那扇著名的新华门,威严庄重。警卫处的同志早就接到通知,带着他办理了各项手续。

进入中南海后,周福明被安排在一间小屋里。屋子不大,但收拾得很整洁。李银桥告诉他,这里离毛主席的住处很近,方便随时为主席理发。同时,他还要跟随李银桥学习各项规章制度。

第二天一早,周福明就开始了他的新工作。除了给毛主席理发,他还要负责打理主席的日常起居。每天早上,他都要提前准备好热水和毛巾,检查理发工具是否齐全。

在中南海的头几天,周福明发现这里的工作节奏和外面很不一样。毛主席经常工作到深夜,有时凌晨才休息。因此,周福明也调整了自己的作息时间,随时准备着为主席服务。

一天晚上,毛主席突然召唤周福明。原来是要参加一个重要会议,需要整理仪容。周福明连忙拿出工具,利索地为主席理了发。这时主席问他:"在这里住得习惯吗?"

周福明如实回答:"主席,一切都好,就是有时候想家。"主席听后笑着说:"等你安顿好了,把家人也接来北京住吧。"

这句话让周福明十分感动。不久后,他的妻子和孩子真的搬到了北京,一家人终于团聚。

在中南海的日子里,周福明逐渐掌握了更多技能。他学会了如何在不同场合为主席整理仪容,也熟悉了主席的各种习惯。比如主席喜欢用什么样的剪刀,喜欢什么样的发型,甚至连剃须的力度都要掌握得恰到好处。

李银桥教给他很多注意事项,比如主席参加重要活动前要提前准备,工具要反复消毒,理发时要注意室内温度等等。这些细节都成了周福明日常工作的一部分。

随着时间推移,周福明不仅是一个理发师,更成了毛主席生活中不可或缺的助手。他每天都记录主席的起居细节,确保一切都安排得妥妥当当。

有时候,其他领导人也会请周福明为他们理发。但周福明始终把服务毛主席放在第一位。这份工作,不仅仅是一份职业,更是一份责任。

生活中的点点滴滴

为了更好地服务毛主席,周福明特地定制了一套专用的理发工具。这套工具包括三把不同型号的剪刀、两把剃刀和一把专门修剪鬓角的小推子。每一件工具都是根据主席的发质特点量身打造的,剪刀的刃口特别锋利,能轻松剪断主席略显粗硬的头发。

主席常年工作到深夜,经常是凌晨才休息,这就导致他的作息时间很不规律。周福明注意到,主席在熬夜工作时喜欢抽烟提神,但北京的气候潮湿,香烟容易受潮,抽起来很不顺畅。

一天,周福明突发奇想,把主席的香烟放在台灯下烤了烤。果然,温和的灯光既能去除烟丝的潮气,又不会损坏烟丝的品质。这个小发明让主席很是惊喜,直夸周福明懂得变通。

随着时间推移,周福明发现主席经常落枕,脖子疼痛。于是他主动请缨,跟一位老中医学习了按摩技艺。每次给主席理完发后,他都会轻轻地为主席按摩头部和颈部,缓解疲劳。

1963年的一天,周福明的儿子突然发高烧,被送进了医院。医生诊断是败血症,需要用进口特效药,这笔费用对周福明来说是个不小的负担。

几天后,毛主席得知这件事,二话不说从自己的工资里拿出500元给周福明。当时500元可不是小数目,足够一个普通工人干几个月的。主席还特意写了张字条,说这钱是给孩子治病的,不用还。

这件事在中南海传开后,很多工作人员都说,主席平时节俭得很,一件衣服能补就补,能穿就穿,但对身边工作人员的困难却总是慷慨相助。

主席的生活习惯也很特别。他喜欢睡硬板床,床边堆满了各种书籍和文件。周福明每次整理房间时都会小心翼翼地记下每本书的位置,甚至在书角贴上标签,这样主席想找什么书都一目了然。

有时候主席看书看得入神,周福明就悄悄地把饭菜热好,放在书桌旁边。主席常说:"你这个理发师,当起了我的生活管家。"

主席的饮食习惯也很简单,最爱吃带骨头的菜。但周福明发现主席有时吃得太快,怕伤到牙齿,就总是提醒主席慢点吃。主席听了总是笑呵呵地说:"好好好,听你的。"

每到冬天,北京的风特别大。周福明发现主席的头皮容易起皮,于是特地研究了一套护理方法。他在温水里加入一点醋,用来清洗主席的头发,这样既能保持头皮清洁,又不会太干燥。

这些生活中的小事看似平常,却体现了周福明对工作的用心。他不仅要照顾好主席的外表,还要关心主席的健康,甚至连主席的生活习惯都要了如指掌。

主席身边的工作人员都说,自从有了周福明,主席的生活质量明显提高了。不管是理发、按摩,还是生活起居,周福明都安排得妥妥当当,让主席能够专心处理国家大事。

守护者的成长

1961年秋天,毛主席找来周福明,说:"你在中南海也待了一段时间了,想不想跟着李银桥他们多学点东西?"这句话为周福明打开了一扇新的大门。

从那天起,周福明除了完成日常的理发工作,还开始跟随李银桥学习警卫工作的基本知识。李银桥是个很有耐心的老师,从最基础的站岗执勤开始教起,一点一点地传授经验。

学习的过程并不轻松。周福明要在完成理发工作之余,还要抽时间学习政治理论和警卫知识。每天晚上,他都会在房间里认真研读《毛泽东选集》,有不懂的地方就请教李银桥。

一次随行保护任务中,周福明注意到主席的领带有些歪斜。他立即上前,一边整理领带,一边用身体挡住了刺眼的阳光。这个细节被李银桥看在眼里,当天就表扬了他的机警。

渐渐地,周福明的工作不再局限于理发。每当主席外出视察,他都会随行,既要确保主席的仪容整洁,又要注意周围的安全。这样一来,他就成了既懂理发又懂警卫的特殊人才。

1962年春天,一个重要的国际会议即将召开。主席临时需要整理仪容,但场地非常特殊,不能带太多人进去。这时,周福明的双重身份就发挥了作用。他既能完成理发工作,又熟悉警卫规程,一个人就能完成两个人的任务。

学习期间,周福明还特意钻研了摄影技术。因为他发现,在整理主席仪容的时候,如果能从摄影的角度来看,效果会更好。这项技能后来多次派上用场,特别是主席要拍照或者上电视的时候。

1963年,一次重要的外事活动中,周福明发现会场的灯光可能会影响到主席的精神状态。他立即向李银桥建议调整了主席座位的角度,既保证了主席的舒适,又不影响整体效果。这个建议得到了所有人的认可。

随着工作经验的增加,周福明对主席的作息规律也越来越了解。他会根据主席第二天的日程安排,提前准备好相应的服务。如果是重要会议,他会准备备用的领带和手帕;如果是外出视察,他会带上便携的理发工具。

主席也经常鼓励周福明继续学习。有一次,主席问他:"现在学了这么多,觉得哪个最难?"周福明说:"政治理论最难,但也最重要。"主席听了很高兴,说:"知道重要就好,慢慢来,别着急。"

到了1964年,周福明已经能独立完成警卫值班任务。但他始终记得自己的本职工作是理发师,每次给主席理发时都一丝不苟。即便是在外出途中,也能确保主席的仪容整洁。

周福明的成长得到了中南海同事们的认可。大家说他能把理发和警卫工作结合得这么好,实在难得。但周福明总说,这都是李银桥教得好,是组织的培养。

最后的告别

1976年9月9日凌晨,中南海内一片寂静。周福明像往常一样守在毛主席病房外,等待着随时可能到来的召唤。这段时间,主席的身体状况每况愈下,但他仍坚持处理国家大事。

凌晨两点,医生们突然进进出出地忙碌起来。这一次,主席再次出现了严重的休克症状。周福明站在走廊里,手里紧握着那个装了十七年理发工具的箱子。

三点整,一个噩耗传来。伟大的领袖毛主席逝世了。周福明站在原地,泪水夺眶而出。就在这时,他向在场的领导提出了一个请求:"让我为主席最后理一次发。"

这个请求很快得到了批准。周福明跪在主席的病床前,打开了那个熟悉的工具箱。箱子里的每一件工具都承载着无数回忆:这把剪刀曾在无数个深夜为主席修剪过头发,那把剃刀见证过多少次重要会议前的整理仪容。

这一次的理发与往常不同。往日里,主席总会和周福明聊天,问问他家里的情况,说说国家大事。而此时,病房里只有周福明轻轻的抽泣声。他的动作依然细致,依然完美,仿佛这只是一次普通的理发。

九月的北京已经有些凉意,但周福明的额头却布满汗珠。他知道,这是最后一次为主席服务了。十七年来,他总共为主席理了一千八百多次发,每一次都倾注了全部的心血。

理完最后一刀,周福明收起了工具。他轻轻地为主席整理好衣襟,就像过去无数次做的那样。随后,他默默地收起工具箱,在病房门口深深鞠了一躬。

从这一天起,周福明的理发工具箱永远地合上了。他说:"这些工具只服务过主席一个人,今后也不会再为别人理发了。"

接下来的一年里,周福明负责整理主席的遗物。每一件衣服、每一本书、每一份手稿,他都小心翼翼地保管。那些被主席翻阅过无数次的书籍上,还留着他用来标记的小纸条;那些打着补丁的衣服,见证着主席勤俭节约的作风。

在整理遗物的过程中,周福明发现了一张字条。那是当年主席资助他儿子看病时留下的。字条已经有些发黄,但上面的字迹依然清晰可见:"这钱是给孩子治病的,不用还。"

1977年,所有遗物整理工作完成后,周福明正式退休了。他将自己的理发工具全部封存,这些工具永远地定格在了1976年9月10日凌晨。从此,他再也没有为任何人理过发。

在后来的日子里,每当有人问起周福明为什么不再理发时,他总是说:"这双手只为主席一个人理过发,从此就让它封存在记忆里吧。"